脳が腐る!? 「Brain rot」に象徴される英国・日本のデジタルとの距離感

2025.09.22

生活総研所長の帆刈です。「Brain rot(脳が腐る)」という言葉をご存じでしょうか? 近ごろ英語圏では「Brain rot(脳が腐る)」という言葉が広まっています。SNSや動画を延々と見続けてしまい、気がつけば思考力や集中力が奪われたように感じるという“デジタルのネガティブな影響”を表現した言葉で、2024年にかけて広く使われるようになり、英語辞典で有名なOxford社のOxford word of the year 2024にも選出されています。ちなみにOxford社ではBrain rotを下記のように定義しています。

「人の精神的・知的な状態の悪化、特に取るに足らない、頭を使わないオンラインコンテンツを過剰に消費することの結果としてみられるもの。また、そのような悪化を引き起こすとされるもの」

(次の原文をもとに筆者訳

https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/)

「頭を使わないオンラインコンテンツ」と言い切るところがすごいですが、さらに興味深いのは、この言葉を最初に広めたのがZ世代やアルファ世代だという点です。彼ら自身が“Brain rot”を生むデジタルコンテンツを多用する世代ですが、デジタルの負の側面についていち早く気づき、言語化し はじめたのも、また若者世代なのです。

デジタル化の負の側面への反発

一方で日本では「デジタル疲れ」「デジタルデトックス」といった言葉は使われはじめていますが、「人の精神性・知的な状態が悪化する」ということをここまではっきりと示す言葉はまだ生まれていないように思います。では、Brain rotが象徴するデジタル化の負の側面への反発はSNSなどデジタルメディアだけの問題でしょうか。欧米では、日常の小さな場面にもデジタル化に反発するケースがあるといいます。

例えば、コロナ禍を契機に、英国のパブでは二次元バーコードによるモバイル注文が急速に広まりました。しかし利用者からは「モバイルオーダーはしたくない」と断固とした拒否が相次ぎ、利用率が低下。結局、元のカウンター注文に回帰する店舗も多くみられたといいます。

自分は以前英国に居住していたことがあり、当時の経験から考察すると、英国においてパブとは単なる酒場ではなく、人と人が集まり触れあう地域のコミュニティ的存在とみなされています。そこでは、グループの代表者ひとりがカウンターに行き、全員分のオーダーを店員とおしゃべりしながら注文し、全員分の支払いを行い、飲み物を受け取ってテーブルに戻るという一連の行動が暗黙の慣習として存在しています。店員との会話も含めて人と人がアナログでつながる場であることがパブという存在の価値であるという考えが、モバイルオーダーの拒否につながったように思います。

また西洋社会は個人主義文化ゆえに「自分に合わない」と思えば声を上げていく社会であること、そして事業者もそれに応じざるを得ない事情もありそうです。デジタル化は生活者が嫌なら拒否すべきものであるという考え方が英国でみられる特徴ではないでしょうか。

国内ではモバイルオーダーの導入進む

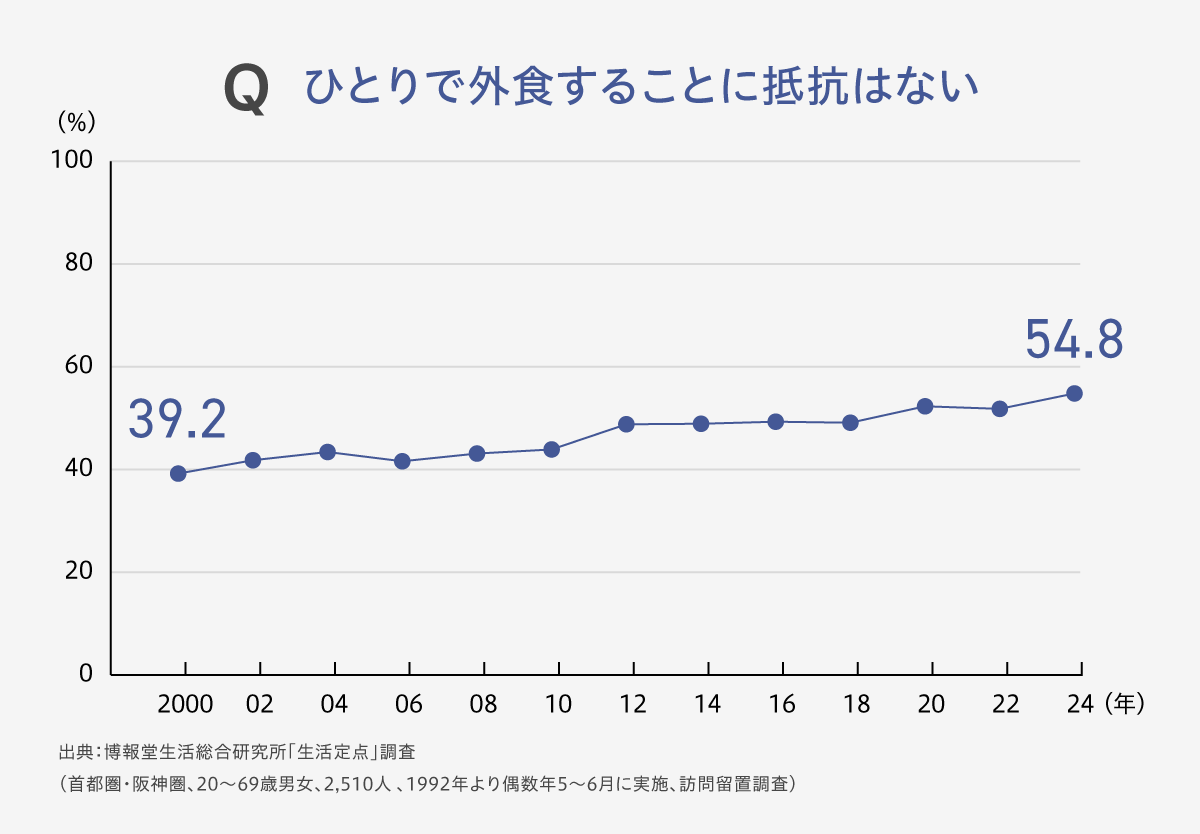

一方で日本では、モバイルオーダーやセルフレジは特にチェーン店を中心に徐々に導入が進んでいる印象です。必ずしもすべての利用者にとって嬉しいことではないとはわかりつつも、事業者側にとって業務効率化、人手不足への対応が喫緊の課題であることが理由のひとつとしてあるでしょう。博報堂生活総合研究所の「生活定点」調査によれば、「ひとりで外食をすることに抵抗はない」と答えた人の割合は2000年の39.2%から2024年には54.8%と増加傾向にあり、ひとり外食というオケージョンの増加が、自分で手早く注文できるモバイルオーダーなどを生活者側が受容する背景にありそうです。

「Brain rot」という言葉が示すのは、デジタルメディアの負の側面だけでなく、生活者が“自分が大切にする価値”を守ろうとする動きなのではないでしょうか。英国における生活者の動きを今後の日本でも起こりうる生活者の価値観だとすると、日本においても、本質的に意味がある体験とは何かが問われるようになるでしょう。事業者側にとってもデジタルをどう導入するかだけでなく、人とのやり取りや偶発的な出会いといったアナログが持つ良さをどう残すか、を意識した設計が重要になると考えます。