若者たちの【ネオダジャレ】が気になる

2025.07.14

研究員の植村です。最近、同年代の友だちや会社の同僚とメッセージをやりとりするなかで、なぜか「了解」は「了解道中膝栗毛」、「うれしい」は「うれシーサー」などたびたびダジャレが登場するのです。古くさい感じがせず、ノリが良くてなんだか楽しい。そんな若者 × ダジャレのムーブメントを調査してみると、なにやら今どきの感性によってダジャレがアップデートされていることを発見しました。

若者ダジャレの実態

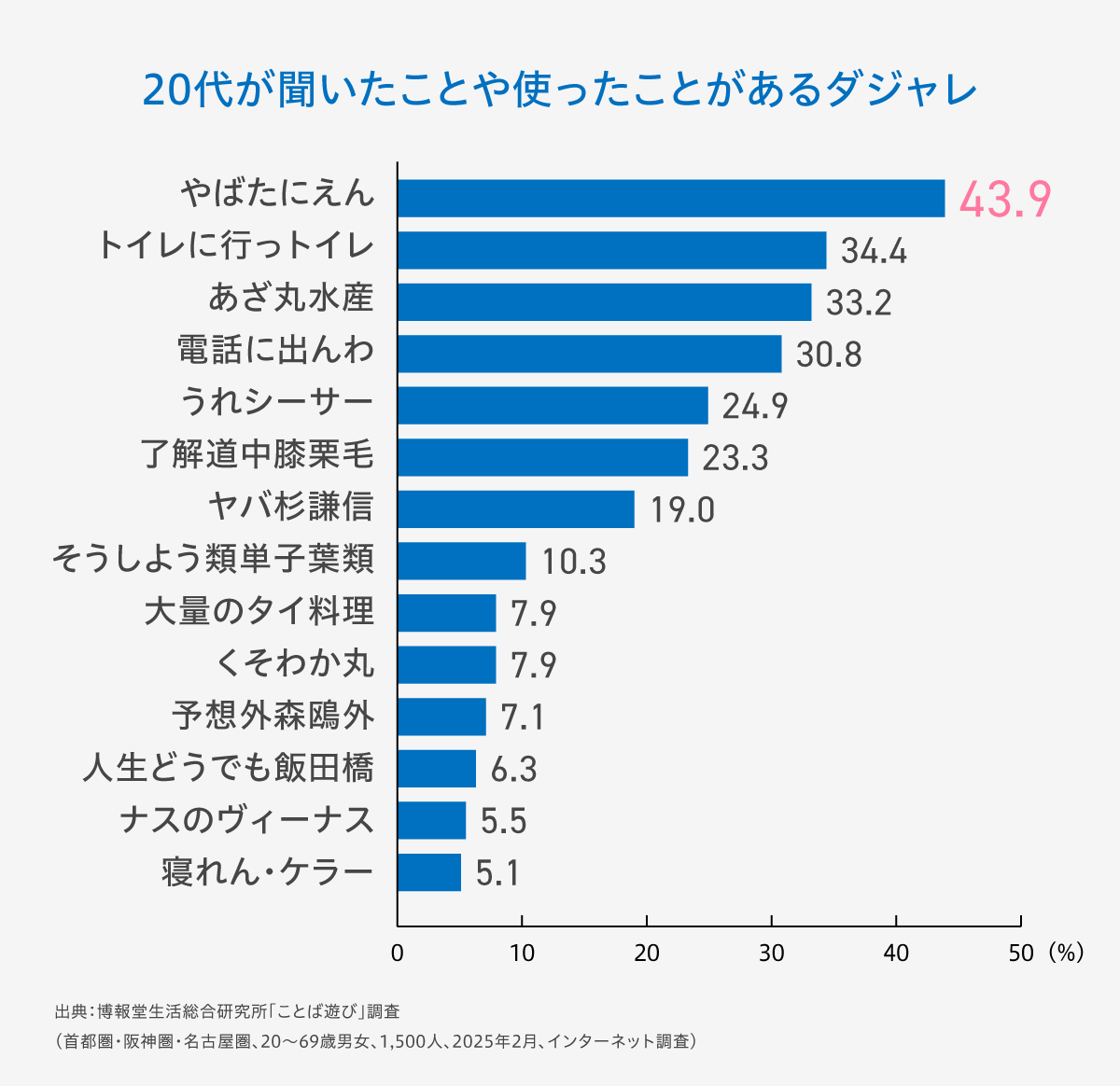

若者は、どんなダジャレを使っているのでしょうか。古典的なダジャレと、最近の若者言葉として耳にするダジャレをいくつか選び※、20代の若者を対象に聞いたことや使ったことがあるかを調査してみました。(※2025年2月に「Yahoo!リアルタイム検索」にて過去30日間での使用回数上位のものを選出)

堂々の第1位は「やばたにえん」。若者ダジャレの代表格ともいえるこちらは、20代の4割以上が聞いたことや使ったことがあるとのこと。意外にも第2位はザ・古典の「トイレに行っトイレ」。第3位にこちらも若者ダジャレの代表格「あざ丸水産」がランクインし、「電話に出んわ」「うれシーサー」と昔ながらのダジャレが続きます。どうやら若者の周りでは、最近生まれたダジャレだけが使われているわけではなさそうです。

ダジャレは便利に使う

先ほどの調査で上位にランクインしているダジャレには共通点があることに気がつきます。「やばいね」「電話に出ない」「うれしい」「了解」など、コミュニケーションで普通に登場する意味を持っているのです。

「トイレに行っトイレ」「うれシーサー」などの昔から聞かれるダジャレも含め、笑えるかどうかより「何を意味するか」に重きを置かれていると考えると、伝えたい意味に遊び心をプラスして【便利に使う】ことが、最近の若者 × ダジャレの特徴といえそうです。

ダジャレは知的に使う

「了解道中膝栗毛」「ヤバ杉謙信」など、先ほどの「20代が聞いたことや使ったことがあるダジャレ」の調査で上位だったものには、固有名詞、特に学生のころ歴史の授業で教わった単語が頻出しています。

こうした言葉を取り入れることで教養やセンスまでもが表現されるようです。そして同時に、「わかる人にしかわからない」という仲間意識をも心地よく刺激してくれます。【知的に使う】ことが、今どきダジャレの特徴なのかもしれません。

まだまだ研究を始めたての若者 × ダジャレ。この「コミュニケーションのなかで、伝えたい意味に遊び心を乗せながらセンスや知性を表現するダジャレの使い方」を【ネオダジャレ】と称し、さらに背景を考察してみたいと思います。

テキストコミュニケーション時代の話術

SNSやメッセージアプリが普及するなかで、若者たちが自分らしいテキストコミュニケーションを追求する動きは、ネオダジャレ誕生の背景として大きいのではないでしょうか。

「絵文字を使うのはダサい」「文末に『。』がつくと怖い(=マルハラ)」など、若者から次々生み出されていく新たなルールやマナーに対応しながらも、ノリ良く楽しく自分らしさをのせて会話する技術としてダジャレが活用されたのかもしれません。誰かをいじったり自分を卑下したりすることも起こりにくい、平和な誰も傷つけない笑いという観点でもちょっとした言葉遊びは有用に思えます。

また、例えば「了解」とだけそっけなく返すことは「本当は嫌だったのかな?」「機嫌悪いのかな?」と相手を不安にさせてしまう可能性も。テキストコミュニケーション上でも繊細な心の機微を感じ取るからこそ、「了解道中膝栗毛」とネオダジャレで返すことは相手への心遣いの一面があるのかもしれません。

このように自分らしい表現とコミュニケーション上の配慮、そして自分のセンスと知性をアピールしながら意図を伝えることを、たったひと言で可能にする。そんなネオダジャレはこの時代、タイパ・コスパのいい表現手法なのかもしれません。若者とダジャレについて研究を進めると、これまでのイメージとは真逆の驚きのデータも出てきました。

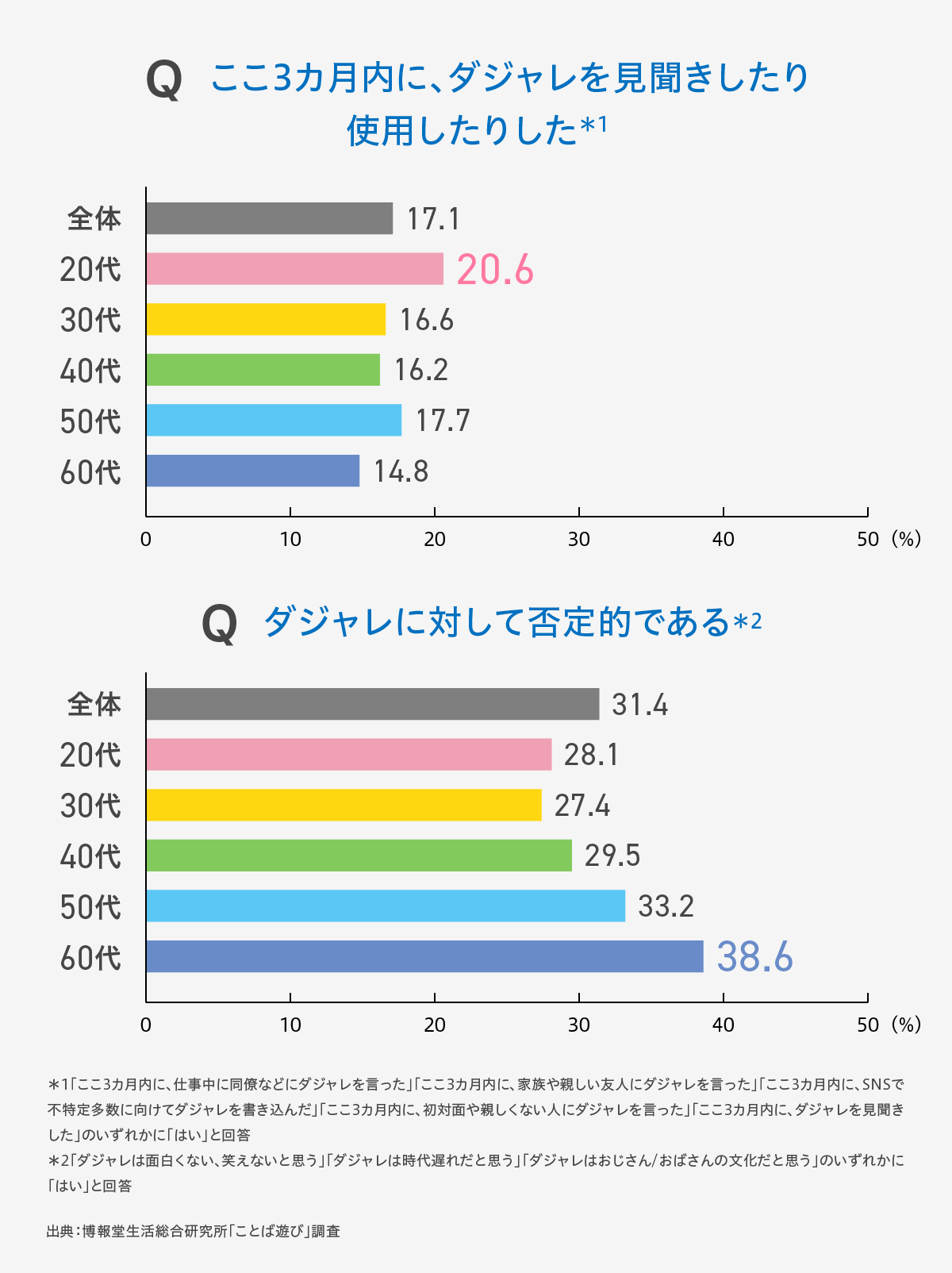

「ここ3ヵ月以内にダジャレを見聞きしたり使用したりした」と回答した人は、おおむね若い年代ほど多いという結果に。そして「ダジャレに対して否定的である」と回答した人は真逆の傾向で、上の年代ほど否定的なようです。ダジャレは「オヤジギャグ」といわれるほど上の年代のものであったイメージですが、実態は逆。ダジャレは今、古いどころかナウいようです。

では、なぜ若者ほどダジャレに親しむようになったのでしょうか?

“ダージャリスト”・石黒さんに聞いた

・ダジャレはもともと知的な営みだった

ダジャレの語源は、平安貴族のたしなみである「洒落」のなかでも程度の低いものが「駄洒落」と呼ばれたこと。もともと知的で格の高い文化だったのです。そもそもダジャレという以前にアナグラム(言葉遊び)なわけですが、ヨーロッパなんかでも高尚な遊びとして理解認知されているんですよ。

僕の推測と研究では、ダジャレは戦前まではダサくなかったはずなんです。「ふとんがふっとんだ」みたいなオヤジギャグを、多分戦後の闇市とかでカストリを飲んでたおじいちゃんとかが言っているのを若い人がみて「ダサい」と言いはじめたんだと思うんです。「おじさんが頭にはちまき巻いて寿司折片手に酔っぱらって帰ってきて、こんなことを言う」というイメージが定着しちゃったんだと思うんですよね。そこでさらに、サラリーマン社会の上下関係において、年配の人と若い人のおもしろさの感覚がずれているのに「おもしろいだろ」と笑わなきゃいけない空気を強要したんだと思うんです。若い人からしたらたまったもんじゃないし、「あれをダサいって言うのがイマドキなんだ」となりますよね。そうして敬遠されて「ダジャレ=ダサくておじさんのもの」というイメージが固まったんじゃないでしょうか。

今の人は、自分で考えるためのしっかりした教育がされているから、そういう空気がだんだん薄まってきたということなのかも。特に若い人は子どもの頃から自主的に判断する環境で育ってきているから、素直になっているんだろうと思います。おもしろいものを素直におもしろいと思えるようになってきていて、先入観抜きでダジャレを楽しめているんじゃないでしょうか。

・今の若者には「ダサい」がない

SNSでは、自分の好きなものしか表示されないという流れになってきてますよね。これは怖い側面もあると思いますが、「おもしろい」という価値観に関しては特に問題ない気がします。そのネタを好きな人たちが一定数いれば「こういう界隈なんだな」って素直に受け入れる。知らないからとか、おもしろさを理解できないからって、馬鹿にしたり「ダサい」と言ったりするものじゃなくなっている感じがします。

テレビをあまり見なくなってきているということは、つまり「みんなこう」「一般的にこう」みたいな意識を持ちにくくなっているということですよね。そういう意味ではダジャレにとっては、いい時代になっているのかな。ダサいものじゃないというか、ダサいものとして認識する必要がないというか。多様性といっちゃうと平たくなりますけど、そういう意味ではダジャレ界にとって(笑)やりやすい面もあるのかもしれません。

■石黒謙吾

著述家・編集者・分類王・全キャン連(全国キャンディーズ連盟)と全ラン連(全国伊藤蘭連盟)の、共に代表。書籍の執筆、企画・プロデュース・編集を手がける。自らを「ダージャリスト」と名乗り、創作ダジャレを使用シーンに合わせて体系化した書籍『ダジャレ ヌーヴォー』を執筆。他、映画化もされた『盲導犬クイールの一生』などの著書50冊以上、他200冊以上の企画・プロデュース・編集を手がけている。

文化のリバイバルは、寛容な社会の賜物

多様性の時代の影で、ダジャレが市民権を取り戻していたなんて。「ダサい」がないというのは、個々人が自分の「おもしろい」を追求でき、新たな「おもしろい」が生まれる土壌が整っているということ。一度は流行が過ぎ去って「ダサい」とされてしまった昭和バブル・平成ギャルなどの文化が今リバイバルしていることにも関係している気がします。

ネオダジャレのように、テキストコミュニケーションから新たな言葉のおもしろさがひらかれていく今日。今後も、生活者の言葉の最前線を追っていきたいと思います。