消えた二次会 コロナ禍を経た飲み会のリアルとは

2025.09.22

私は飲み会といえば当然二次会もセット、という時代を生きてきた40代です。2010年前後、会社で飲み会の幹事となれば、二次会のカラオケなりバーなりも込みで手配することが私のいた職場環境ではごく自然なこととして行われていました。個人としては二次会が好きな方で、お酒でほぐれきった状態で互いに胸襟を開き、歓びを分かちあう瞬間は、唯一無二の幸せに満ちた時間であると感じます。

コロナ禍以降も減っている?

そんな二次会ですがコロナ禍では飲み会どころではなくなり、当然二次会を開く機会もなくなったことは記憶に新しいかと思います。ところがコロナも落ち着いた今であっても、どういうわけか二次会に行く機会が減っている気がするのです。実態はどうなっているのでしょうか。

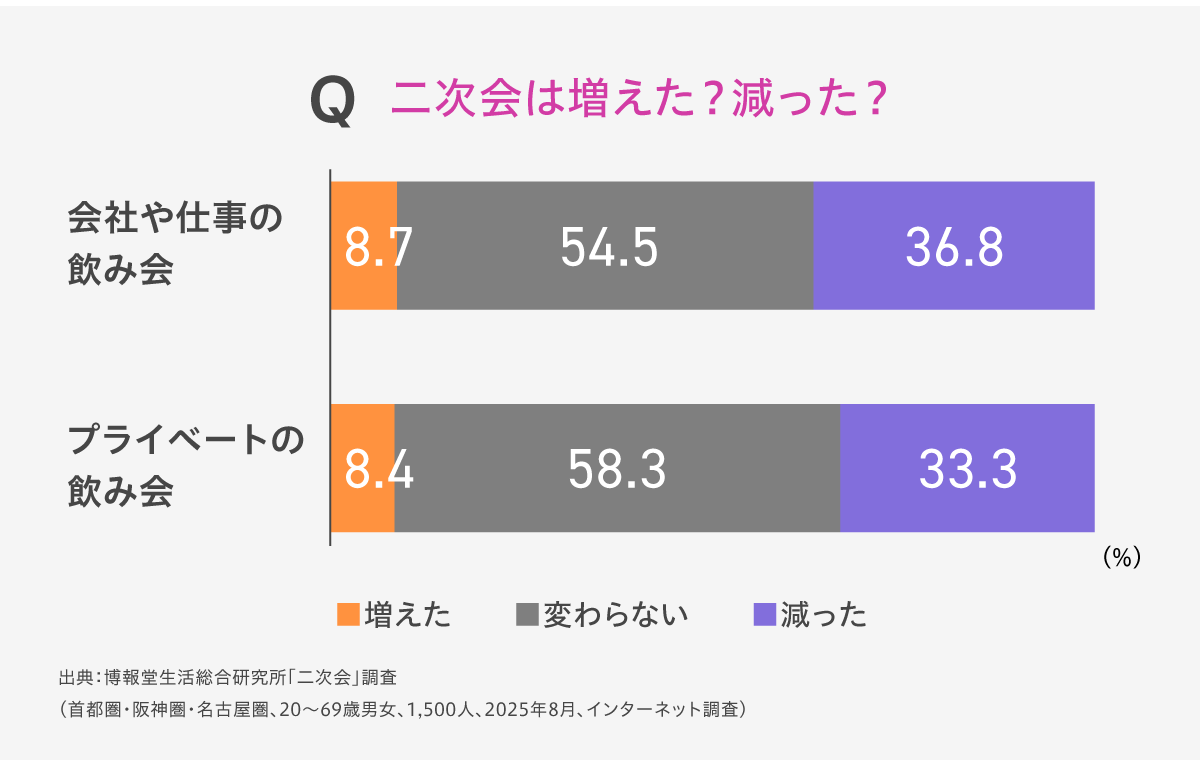

「会社や仕事の飲み会」と「プライベートの飲み会」に分けてコロナ禍以前との比較で聞いたところ、「増えた」の回答はいずれも約9%となった一方、「減った」という答えは、会社・プライベートとも3割を超える結果となりました。

過半数は「変わらない」と回答したものの、世の中の感覚的にはやはり二次会は減少しているといえそうです。その増減の理由についても聞いてみたところ、会社の二次会が減った理由としては以下のようなものが挙げられました。

・行く行かないの自由化(29歳男性・神奈川県)

・コロナによって、皆が渋々行っていた飲み会が復活しなかった(45歳男性・愛知県)

・無理に誘うとパワハラと言われるため(55歳男性・神奈川県)

もともと多くの人は二次会に行きたくないと思っていたところに業務時間外に飲み会に誘うことはパワハラに該当する可能性が世の中に浸透。そこにコロナが相まって飲み会が減った結果、コロナ禍以降も元に戻ることがなかった、ということのようです。 先日、飲み会好きの芸人さんがテレビで「『二次会行きましょうよ!』と言ってくる後輩がかわいくてしょうがない」という話をしていたのですが、上司から部下を二次会に誘えない状況では当然の心理と言えるでしょう。

プライベートでも減った理由は…

企業での二次会減少の理由はしっくり来るように感じますが、プライベートでの二次会減少もほぼ変わらない水準になっています。その理由とはどのようなものなのでしょうか。

・飲食店の値上がり(48歳男性・兵庫県)

・物価高で今の生活が大変(49歳男性・愛知県)

・お金がないから(60歳女性・東京都)

金銭的な問題を理由として挙げるものが多くみられました。確かに物価高など懐が寂しくなる事情は今の世の中たくさんありますので納得です。

さらに一次会は事前にお店の予算感もわかっているケースが多いのに対し、プライベートでの二次会の店はどういう店に行くかは流れ次第の場合も多いので、予算の感覚が合わない人同士だと思わぬ出費になってしまうことへの警戒もあるかもしれません。

・店が閉まる時間が早くなった(60歳男性・大阪府)

・コロナ禍で終電が早まったり、時間を短くするのが習慣づいた(33歳女性・大阪府)

確かにコロナ禍以前と以後で比較すると閉店時間が早まっている店も多く感じられます。飲食店の経営者に聞いたところによると、飲食の現場でも働き方改革の波があり、以前のように長時間労働を課すことが少なくなったため、自ずと閉店時間も早まっているのだそう。また終電の時間も早まっていますので、二次会をやろうにも十分な時間を確保することは難しくなっていることも考えられます。私も以前の感覚のままで飲んで、「え、終電もうないの!? 早くない!?」と後悔に打ちひしがれた経験は何度かありました。

お酒以外で交流している

さらに、そもそも人との交流において「お酒の場」が重要視されなくなっている趣旨の内容のコメントも見受けられました。

・人との交流がSNSでできてしまうからでは(30歳男性・大阪府)

・飲み会だけのコミュニケーションはオワコンなため(43歳男性・愛知県)

近年では「お酒が飲めない」のではなく、あえて「お酒を飲まない」選択をする「ソバーキュリアス」という考え方も徐々に普及するなど、「人間関係を深めるにはまずお酒の場だ」と考える人は減少傾向にあるのでしょう。ましてバーのような、よりお酒が主役となる場が選ばれる傾向がある二次会において、参加のハードルを感じる人が増えても不思議はありません。

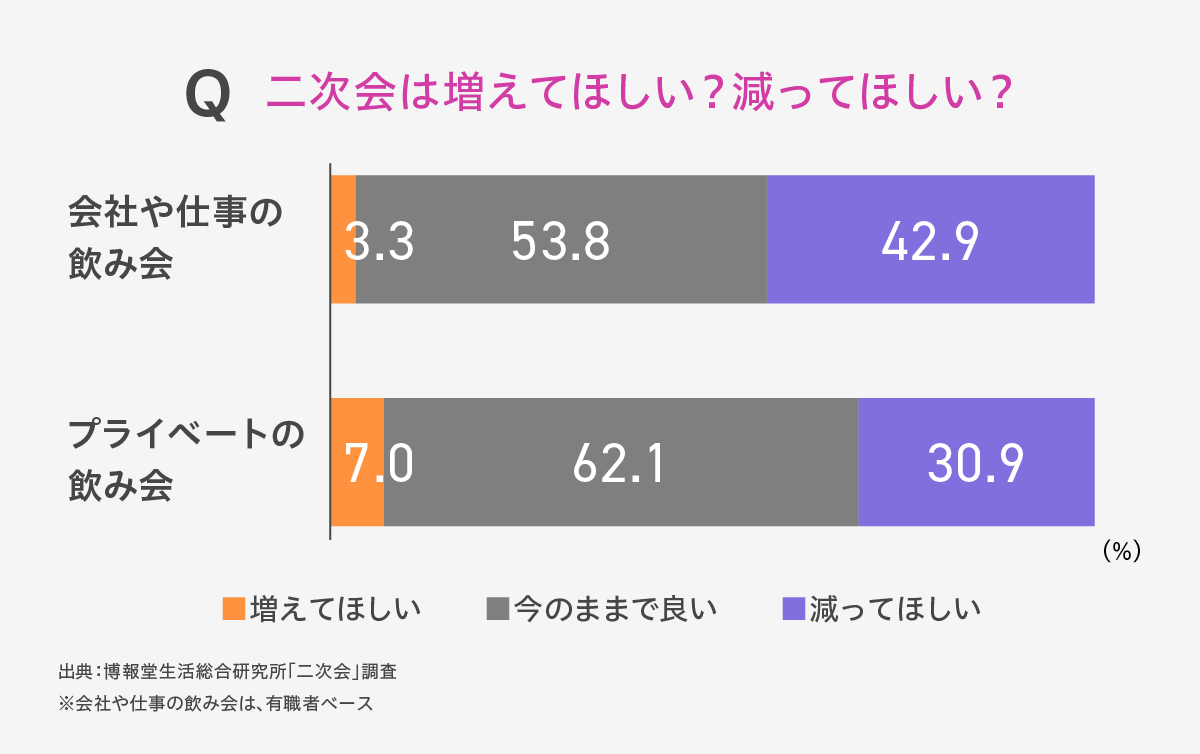

実際に今後二次会が増えてほしいか減ってほしいかを聞いた質問(有職者ベース)は「今のままで良い」を除けば圧倒的に「減ってほしい」が優勢となっています。

悲しくなるほどに二次会需要は少なくなっていますが、このまま二次会は減少の一途をたどる運命なのでしょうか? ですが減少の理由を聞いたコメントからは以下のようなものもありました。

・誰かの家で飲み食いした方が楽(43歳男性・愛知県)

・家呑みが増えたから(62歳男性・大阪府)

・飲み方のスタイルが変わってきたから(64歳男性・愛知県)

・コロナになって、昼間に遊んで夕方に解散という感じになり、それに慣れたから今更わざわざ夜集まろうという気持ちにならない(32歳女性・神奈川県)

・一次会でじっくりちょっと格上げで楽しんでパッと解散になった(58歳女性・東京都)

二次会そのものは確かに減っているなかで、その代わりとなるスタイルが生まれていることを感じられる内容も寄せられています。最近の昼飲み文化の盛り上がりと関連するような内容も。また、一次会を格上げしてパッと解散といったスタイルは、近年のタイパ志向をポジティブな形で体現しているように感じますね。

新しいスタイルの具体例として40代のワーママから、「飲み会は好きだけど時間が十分に取れないケースが多いので、事前にチャットアプリで当日話す話題を決めておく」という話を聞きました。「そんな会議みたいな飲み会があるのか!」と驚きましたが、仕事や子育てで忙しいなかで、なかなか開けない飲み会の充実度をいかに上げるかという工夫をしている様子を思い浮かべると、人とより良く交流したい切なる願いの表れに他なりません。

コミュニケーション願望は変わらずか

二次会そのものは少なくなっていても、その裏では人の「人とのコミュニケーションを求める気持ち」は消え去っているわけではないことを感じます。今回の調査結果は二次会が好きな私にとってはショッキングだったのですが、二次会の魅力の本質が人と人とのふれあいにあるとすれば、決してそれが否定されるばかりの内容ではなかったように思います。

むしろこれまでの人同士の交流がお酒を飲める/楽しめる人間を中心に考えられ過ぎていた現実を顧みることで、これまで交流のなかった人たちとの出会いを広げたり、二次会に囚われないことで交流の質を上げたり、これまでになかった場所や時間帯での交流が生まれてくる可能性を感じました。

「ネタ会」とは?

生活総研では毎月1回、研究員が身のまわりで見つけた生活者についての発見や世の中への気づきを共有する「ネタ会」を開催しています。粒違いの研究員が収集してきた採れたての兆しをご覧ください。