タイパ、コスパの次は不安パ? 16年間で進んだ「省不安社会」の実態

2025.09.22

今年7月、「日本で大きな災害が起きる」という科学的根拠のない噂がSNSなどを中心に拡散し、一時的に中国や香港などからのインバウンド観光客が減少するという事態が起きました。この噂が日本以上に中国語圏で大きな話題となったため、観光控えにつながったものとみられます。当然のことながら当日には何も起こらず、気象庁もこの噂の拡散について「デマである」と強調しました。

ある日突然、世界が終了するという「終末論」は太古の昔からあり、キリスト教など多くの宗教にも影響を与えています。また、中高年の方は20世紀の終わりに流行した「ノストラダムスの大予言」を思い出した方もいるでしょう。「1999年7の月、空から恐怖の大王が降りてくる」というものでしたが、こちらも特段何も起きませんでした。

こうした情報が時おり広まるのは、人間が本質的に「不安」を抱えて生きているためではないでしょうか。「明日は晴れるのか雨が降るのか」「好きな人に思いを告白してチャンスがあるだろうか」といった個人的な不安から、「インフレの行方はどうなるだろう」「トランプ関税の影響は…」といった社会的なものまで、人が思い悩むテーマは様々です。

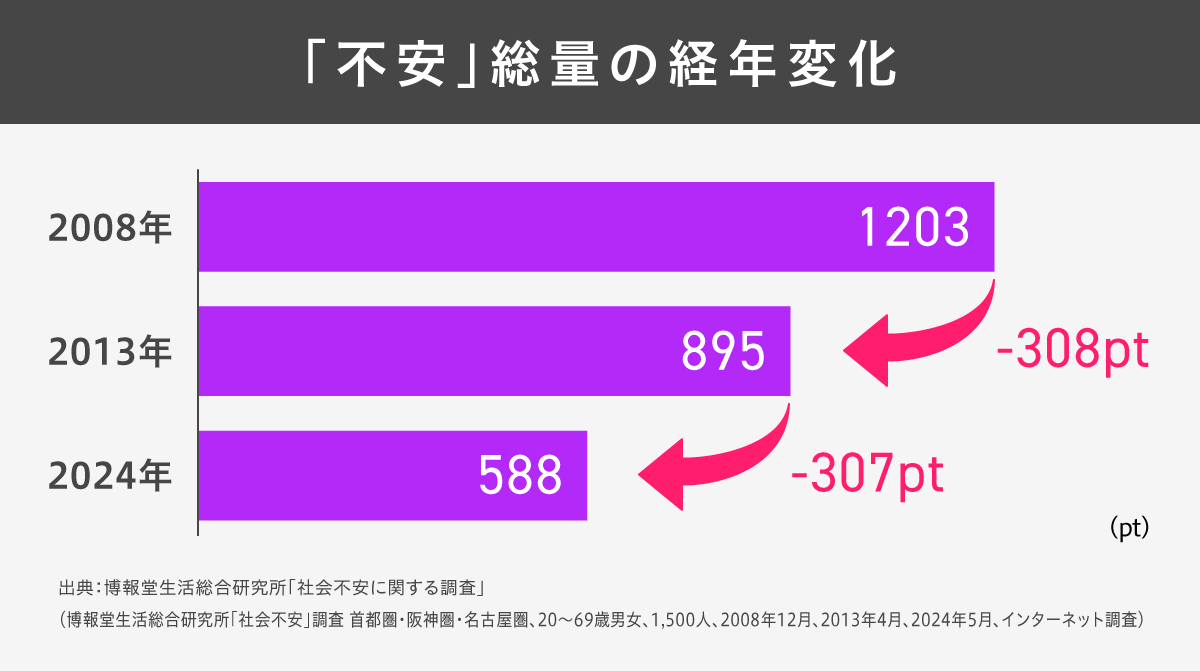

博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)では、「社会不安に関する調査」を複数回にわたって実施しています。2008年、2013年、さらに2024年に実施した調査結果から、生活者の心理とその変遷に迫ってみましょう。

(博報堂生活総合研究所「社会不安」調査 首都圏・阪神圏・名古屋圏、20~69歳男女、1,500人、2008年12月、2013年4月、2024年5月、インターネット調査)

不安上位は「大災害」「インフレ」

「自分や家族の未来について不安に感じる」という質問で、3回の調査で共通する31問について「不安がある」と答えた人の割合をすべて合計した「不安総量」は、2008年の1,203ポイントから2013年は895ポイント、さらに2024年には588ポイントまで減少を続けています。

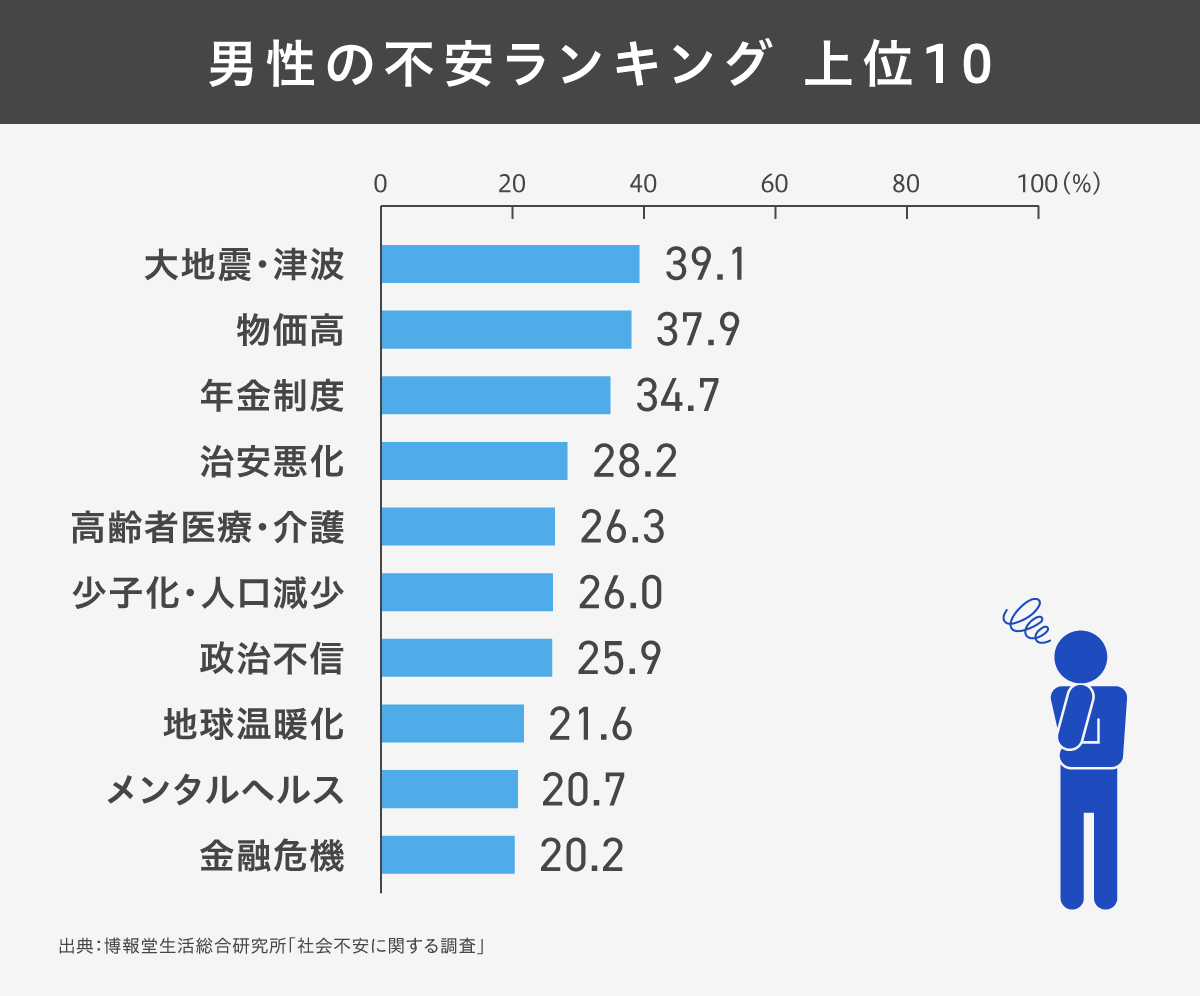

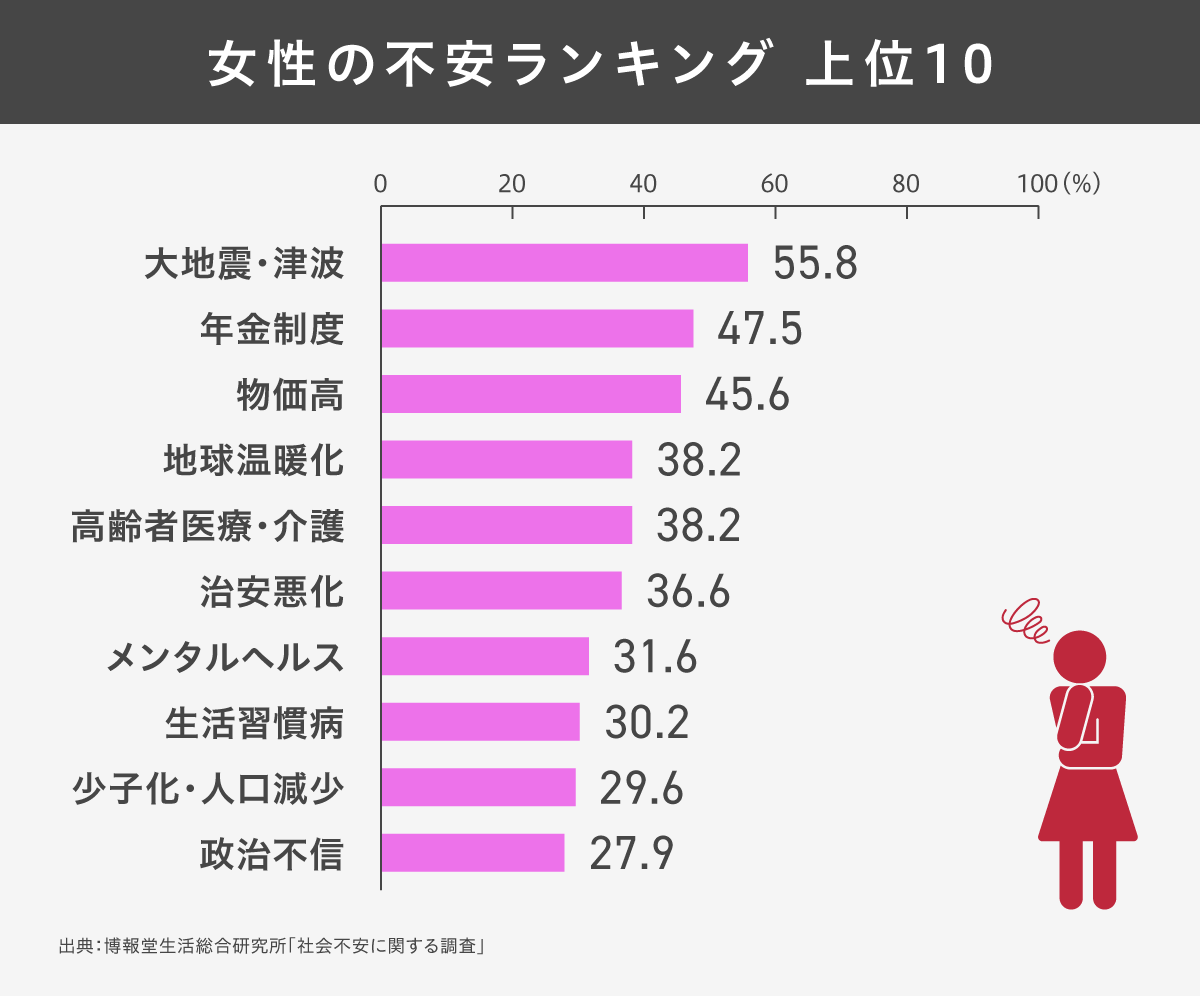

また、すべての項目で前回より減少している不安ですが、2024年の調査で最も多かったのは、「大地震・津波」で47.4%の人が「不安だ」と回答しました。自然災害の脅威は厳しさを増しており、2024年1月には最大震度7の能登半島地震も起きています。南海トラフ地震や首都直下地震などへの不安も広い範囲に及んでいるのでしょう。今年7月の騒ぎが広がった背景にも、災害への不安の大きさが影響しているのかもしれません。

2位は、2024年から新たに調査項目に加えた「物価高」。食料品やガソリンなど多くの品目で値上がりが続いており、実質賃金がなかなか上がらないなかで将来への不安につながっていると思われます。以下、「年金制度」→「治安悪化」→「高齢者医療・介護」の順となりました。

女性は男性より不安

このように、全体では大きく減少しつつある不安。2024年の調査結果を男女別にみてみると、男女とも1位は「大地震・津波」ですが、男性39.1%に対して女性は55.8%と、その反応率には16ポイント以上の差があります。

全体的に、女性は男性より不安を覚えがちな傾向があるようです。上位10項目で男性だけランクインしたのは「金融危機」、女性だけランクインしたのは「生活習慣病」でした。

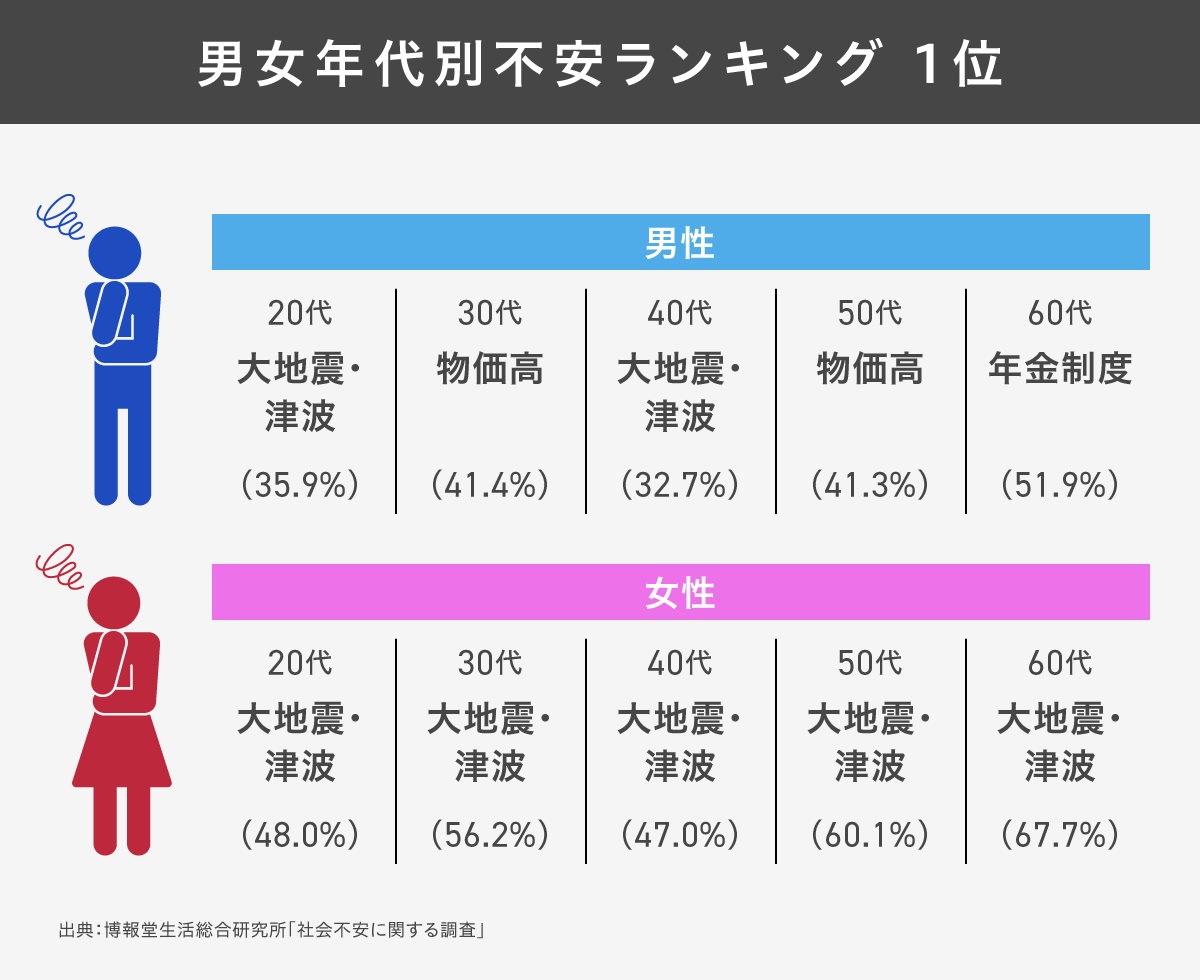

女性はどの世代でも「震災」が不安

男女年代別で1位になった項目をみてみると、女性はすべての年代で「大地震・津波」が1位、男性でも20代・40代では1位でした。50~60代女性では約6割が震災を不安視しています。一方、男性では30代・50代で「物価高」が1位に。食料品や生活必需品の値上がりだけでなく、仕事での取引などの際にもインフレが影響しているのかもしれません。

60代は男女とも最も不安を感じる人が多いですが、若くなるほど不安が少ないかといえばそう単純でもなく、男女とも30代は50代と同じくらい不安を感じる人が多いようです。まだ子どもが小さい子育て世代は、自分や家族についての心配ごとが多いのかもしれません。

生活者が抱える「不安の個性」をみる

不安総量が減少したといっても、生活者一人ひとりが抱える不安は実に多様です。「直近1ヶ月で感じた一番大きい不安」について自由回答で記入してもらった調査(首都圏・阪神圏・名古屋圏、20~69歳男女、1,500人、2025年8月、インターネット調査)から、N=1、つまりひとりだけが回答した不安からは生活者の個性がみえてきました。例えば、「コロナに初めてなった」という大阪府の50代女性。最近また感染拡大が報じられていますが、コロナ禍のときはかからずに済んだ人でもこのように罹患していることから、その広がりがうかがえます。「家までトイレが我慢できるかどうか」と答えたのは、愛知県の50代男性。はたからみると微笑ましくも思える不安ですが、ご本人にとっては大問題だったのでしょう。

「推しの熱愛」が不安だと答えたのは愛知県の30代女性。週刊誌などにスクープされてヤキモキする……でも単なるお友達だと信じたい…とはいえ熱愛が事実だったら推し続けるのか…などなど複雑な胸の内が想像できます。「水を止めたかわからなくなった」という回答は岐阜県の20代女性。「水」はひとりだけでしたが、「鍵を閉めたか」「電気を消し忘れていないか」といった回答は複数みられ、お出かけの際の確認事項は若い世代でも不安になる人が少なくないようです。

「省不安社会」は生活者の効率志向の現れか

総量でみると、2008年の約半分、2013年の7割以下にまで減少している生活者の不安。その背景には様々な理由が考えられますが、そのひとつとして、昨今よく言われるタイパ・コスパなどの効率志向があるかもしれません。イソップ寓話の『狼少年』の話を、村人の視点から想像してみてください。狼が来るのではないかと、いつも心をざわつかせながら心配し続けているには、かなりの負担と労力が要ります。場合によっては、ストレスや心身の症状につながる可能性もあるでしょう。

だとしたら、深く考え続けるよりもいったん忘れてしまう。もしくは諦める。また、不安のままで置いておかず片付けてしまうという解決法もあります。たとえば、災害備蓄を一度揃えたら、あとはそれほど意識せずにローリングストックとして普段使いしていく。あるいは、健康診断の数値をアプリで管理して不安を外部化する、というような方法も広がっています。変化の激しい世の中だからこそ、生活者は自らのセンサーを調整し、生きる知恵として不安パフォーマンスの効率化、いわば「不安パ」を編み出しているのかもしれません。省エネならぬ「省不安社会」の行く末が、気になるところです。