“定価”ってなあに?

〜時代とともに変化する生活者の“値ごろ感”~

2025.04.14

研究員の近藤です。1992年から2年に1度実施する長期時系列調査「生活定点」の運営を現在担当しており、プライベートでは一児(小1)の母です。今回は、「生活定点」調査の数あるデータのなかから気になったものについてご紹介します。それは、日々買い物をする際に敏感にならざるを得ない「【もの】の価格」についてです。

「定価で買う」はばかげてる?

突然ですが、“定価”ってなんでしょうか? 意味としては「ある品物にあらかじめ決められた価格」ということなんですが、どうやら生活者にとっての“定価”の意味合いや価値が、時代とともに変わってきているようなんです。

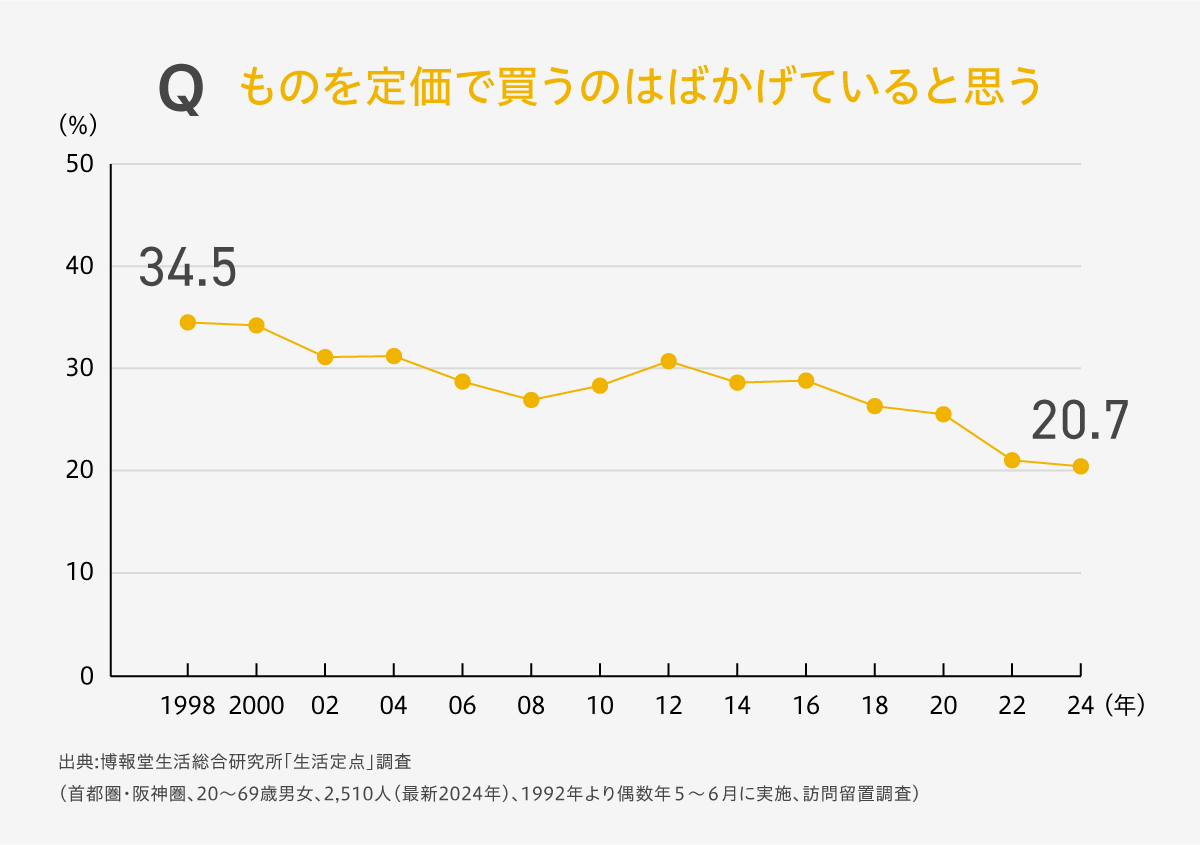

「生活定点」調査にある質問のなかで、「ものを定価で買うのはばかげていると思う」と答えた人は、聴取開始の1998年には34.5%でしたが、最新の2024年には20.4%となっており、過去最低値となりました。このデータは、どんな生活者心理を映しだしているのでしょうか。

店頭→ECへ買い場が拡大

店頭で買うのが当たり前だった時代は、基本的に定価で据え置きのため、セールや安売りの時期を狙って商品を買う人が多かったように思います。「定価で買うのは損だ」という考え方が一般的だったのかもしれません。まさに「定価で買うのはばかげていた」時代だったわけです。

その後、オンラインショッピングが一般化しました。ネット上では、販売サイトによって価格が違いますし、ダイナミックプライシングで刻一刻と価格が変わります。もはや「定価はいくらなのかわからない」状態です。ですので「定価で買うのはばかげている」かどうかリサーチして判断する必要がありました。そのため、あらゆる販売サイトを見比べたり、価格比較サイトを参考にしながら買い場を決める、といった新しい消費行動が生まれました。

再販・転売が身近に

さらに、フリマアプリの登場により「不要になった商品はフリマアプリで売る」という選択肢が増えたことで 、「定価で買っても(後で売ればいいので)損はない」という価値観が出てきました。そして現在は、入手の難しい人気商品を買い占め、定価以上のプレミアムを付けてフリマアプリなどで販売する、いわゆる「転売ヤー」の登場で、「むしろ定価は安い」と感じる人もいるようです。つまり、今では「定価で買うのはばかげていない」時代になってきているといえるでしょう。大学で講義をした際に学生に意見を聞くと、若い方は特にこういう意識の方が多いようでした。

いかがでしょうか。定価は企業が設定した価格ですが、生活者が設定する“値ごろ感”は、時代や買い場の変化とともに変わってきているのです。

あなたは、「定価で買うのはばかげている」と思いますか?

「生活定点」調査には、さまざまな生活ジャンルについての生活者の意識や行動の変化を映しだす面白いデータがたくさんあります。どなたでもご覧いただけるので、興味のある方は是非一度のぞいてみてください!

「ネタ会」とは?

生活総研では毎月1回、研究員が身のまわりで見つけた生活者についての発見や世の中への気づきを共有する「ネタ会」を開催しています。粒違いの研究員が収集してきた採れたての兆しをご覧ください。