山手線で一番「朝まで飲める駅」は? 東京ナイトエコノミーの未来

2025.07.14

2020年4月、日本中の繁華街から灯りが消えたのは記憶に新しいでしょう。非常事態宣言からまん延防止等重点措置に移り、ようやく日常が戻ってきたのは23年5月に新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に引き下げられた頃からでしょうか。

終電繰り上げとナイトタイム観光への注目

コロナの影響だけでなく公共交通機関に携わる方たちの働き方改革の流れもあり、都心から住宅地へ帰る終電も繰り上げられました。JR東日本は20年10月に山手線など17線区の終電繰り上げを発表。JR西日本も21年3月から近畿エリアの主要線区で10〜30分の終電繰り上げを実施しました。居酒屋などの閉店時間も早くなっている印象がありますが、人手不足でアルバイトの確保が難しくなっている影響もあるかもしれません。

一方で、海外からの観光客は約3,686万人(日本政府観光局発表、2024年の年間推計値)と過去最多となり、繁華街や観光地にはさまざまな国から来た人の姿が目立つようになりました。ところが、「日本は魅力的だがナイトタイムに楽しめる場所が少ない」というのがインバウンド旅行者の悩みのようです。皆さんも海外旅行をした際、きらびやかな夜市やナイトマーケット、深夜まで営業している高級レストラン、21時くらいまで見られる美術館や博物館などを楽しんだことがあるかもしれません。旅行者たちのそうした声もあってか東京都も24年2月に策定した計画のなかでナイトタイム観光を重点強化分野のひとつに指定しています。

夜エンジョイ派は3割、でも意向は…

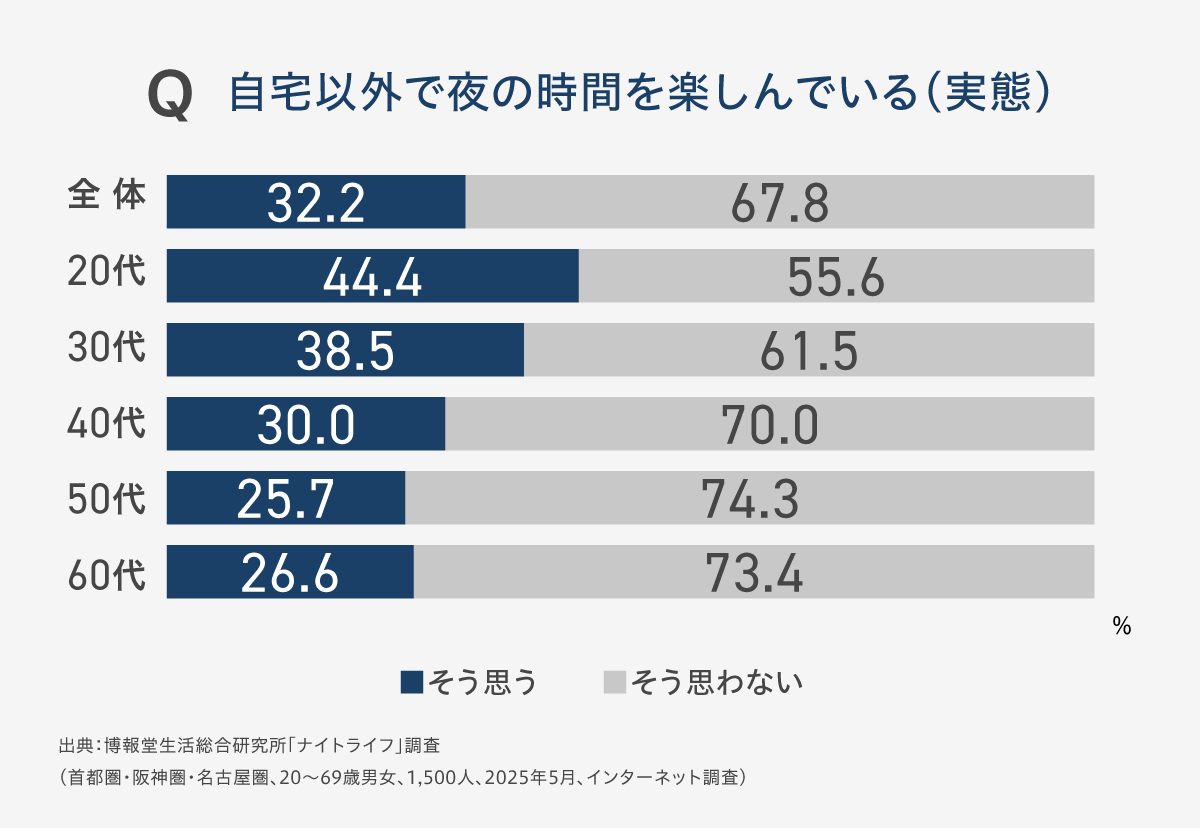

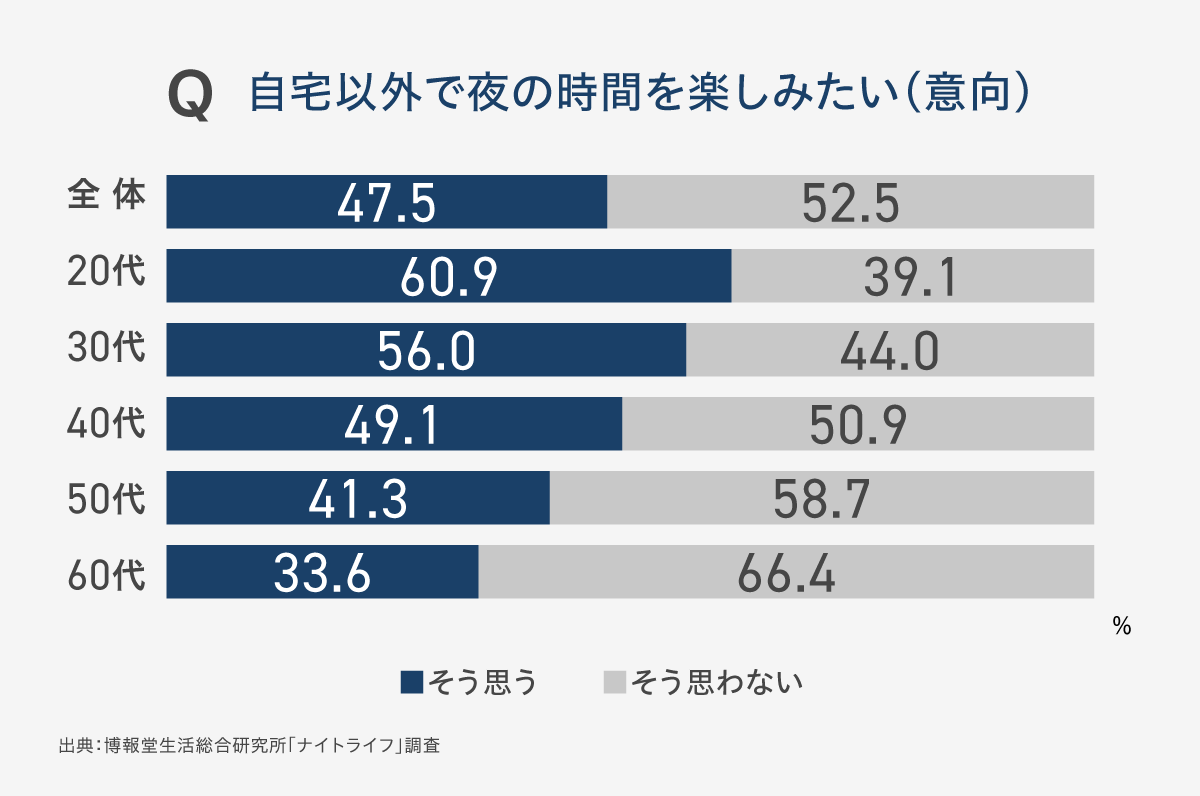

さて、ニーズがありながらも近年は縮小傾向にあるようにも見える日本のナイトエコノミー(夜間の飲食やエンターテイメント、文化体験など様々な経済活動)。生活者の実態や意向は、どうなっているのでしょうか? 直近の定量調査結果をご紹介しましょう(博報堂生活総合研究所「ナイトライフ」調査 首都圏・阪神圏・名古屋圏、20~69歳男女、1,500人、2025年5月、インターネット調査)。

「自宅以外で夜の時間を楽しんでいる」と答えた人の割合は、全体の32.2%。およそ3人に1人とかなり少数派です。とはいえ若い世代は元気なようで、20代は44.4%、30代も38.5%となりました。意向については、20代は60.9%が「楽しみたい」と回答。30代も56.0%で、40代でさえ5割に迫っています。若者だけでなく、配偶者や子どもを持つ人が増える世代でも、夜遊び願望は少なくないようです。

夜に営業してほしい施設は?

自由回答で、「夜遅くまで営業してほしいお店や施設」についても聞いてみました。寄せられたさまざまなアイデアのなかから興味深いものをいくつかご紹介しましょう。

・コワーキングスペース:会社での残業もしづらくなった時代、家に帰れば家族がいる人は静かで仕事に集中できる「飲食店ではない場所」が夜遅くまで営業しているとありがたいのかも。

・対面のスポーツジム:無人店舗の24時間ジムは全国に増えていますが、トレーナーが常駐している安心感はたしかにあるでしょう。健康・スポーツ志向はやはり根強いようです。

・食べ放題の店:「深夜に食べ放題!?」と意外にも思えますが、「お酒を飲むよりたくさん食べたい」という人もいるはず。ぽっかり空いているマーケットであることはたしかでしょう。

・図書館:世代を問わず無料でさまざまな知を楽しむことができる図書館を挙げる声も複数見られました。公共のものは19時くらいで閉館する施設が多いですが、知的でコストのかからない夜の過ごし方として新しいかもしれません。

40年前の調査と比較

博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)は、1982年11月発行の『生活新聞』で「東京闇市図鑑」というテーマを扱っていました。これは、「深夜0時に東京のさまざまなエリアで何が買えるか(例えば英和辞典)」を試した実験企画です。この実験で最も多くの品目の買い物ができた街は池袋。また、六本木、新宿、渋谷などが便利だったのに対して、意外にも上野が最下位となっています。また、当時は二子玉川や錦糸町、北千住なども夜は不便という結果でした。

これは、豊洲にセブン-イレブンの1号店ができてから10年経っていない時点での実験なので、今とはだいぶ様変わりしているはず。そこで山手線の各駅(500m圏内)を対象に、食べログ検索で「始発まで営業している飲食店」が多い駅をランキングしてみたところ、以下のようになりました。

渋谷と新宿だけが200店を超えてワンツーフィニッシュ。サラリーマンの聖地・新橋、池袋と続き、東部エリアではアメ横を擁する御徒町が5位にランクインしました。宵っぱりなお店は冬の天気図のような西高東低で西部エリアに多く、田端や目白といった北部エリアはさらに少数。大崎やまた開業したばかりの高輪ゲートウェイ、文教地区に指定されている原宿は0となっています。もし、こうした駅で飲んでいて終電を逃してしまった場合は、どちらの方向に歩いて夜を明かすか、参考になるかもしれません。

渋谷区長に聞いてみた

さて、「始発まで営業している店ランキング」で1位の渋谷駅と6位の恵比寿駅を擁する渋谷区。長谷部健・渋谷区長に話を聞いてみました。渋谷区では、公園通りに夜間観光案内所「SHIBUYA WARM-UP STATION」を開いたり、代々木公園にドローンを飛ばすなどアートとテクノロジーが融合したイベント「DIG SHIBUYA」を開催したりと、ナイトエコノミーの活性化に力を入れています。

今回の調査で渋谷駅が1位という結果を伝えたところ、「おーっ!」と驚いた様子の長谷部区長。「エネルギッシュで活力あるのは、この街のいいところ」と語りますが、新宿の繁華街は駅から離れたエリアにも広がっているため、「遅くまでやっている店は新宿のほうがずっと多いはず」とのことでした。

将来については、「健全に楽しいナイトタイムエコノミーが成長する伸びしろはまだ十分にある」との希望も。若者たちによって自然発生的に始まったものであっても、例えば年末にスクランブル交差点で行われるカウントダウンイベントなどは、地元住民と共存できるチャンスがあるそうです。カウントダウンは短時間で終わり、交通インフラも24時間動いているためイベントが終わったら移動も可能で、スポンサーをつけて街の美化につなげたいといったビジョンも語ってくれました。

代々木公園では屋台や音楽ライブ、大道芸などが一体となった「東京ナイトマーケット」が5月、7月、10月に開催されますが、これには渋谷区観光協会や行政も協力しています。今年の夏も猛暑が予想されていますが、日が落ちると少し過ごしやすくなります。亜熱帯化する日本では、涼しい夜の時間を有効活用する生活がさらに広がっていくかもしれません。

1982年の生活新聞「東京闇市図鑑」

本文でも紹介した1982年11月15日発行の生活新聞「東京闇市図鑑」です。

PDF

PDF