「ただ生きている」ことへの

会社経営から仏道へ、生き方の大転換

現在の活動と、そこに至るまでの経緯を教えてください。

小野:小野龍光と名乗っています。戸籍上は別の名前ですが、それはもう死んだ人間の名前、前世の存在のような認識でおります。妻が海外にいて、私は拠点を国内に置きつつも実際にはあちこちを転々としていて、基本的にはご縁をいただいたところに行く生活をしています。今晩どこに泊まるかも決まっていません。自分でも無責任な生き方をしていると思いますね。

2020年に会社を離れ、今は自分なりの仏道に沿って生きておりますが、宗教をやっているつもりはありません。信仰心があるかといえばクエスチョンで、科学を信じたり、お金を信じたりすることと同じ、ひとつの共通のフィクションを信じることだという目で宗教を見ています。宗教を信じている人からすると不謹慎かもしれません。

僧侶の得度(とくど:悟りを求めて仏道の修行に入ること)というのは入学式みたいなもので、一度も学校に行かなくてもいいですし、退学してもいい。日本とは感覚が違い、タイやミャンマーでは「大学受験のために予備校に行く」くらい一般的なことです。私の場合、得度はしましたが、出家はしていませんし、妻との縁も切っていません。

得度されたきっかけは何だったのでしょうか?

小野:様々なきっかけが重なったのですが、その一つに20年来の親友が2022年に突然、日本で得度したことです。彼はお寺になんの関係もない人だったので、とても驚きました。当時は私自身が生き方に苦しんでおり、仕事を辞めようと決意していたタイミングでした。親友の行動に驚きと感銘を受け、そういう道があるのかと思いました。ひょんなことから彼と一緒にインドに行くことになりました。そこで偶然出会った、インド仏教界の最高指導者である佐々井秀嶺上人との出会いが、得度につながりました。

得度して大きく変わったのは、とても穏やかな時間に満ちているということです。前世は1分1秒でもドーパミンが出る何かを求め続け、ひたすら走り続けていました。漢字で「あわただしい」は心が荒れる(慌)こと。「いそがしい」は心を亡くす(忙)こと。幸福感は一瞬で消えていき、どこまでいっても満たされない。成功の実感はないのに、どこまでも成功したい。今はただ息をしているだけ、ご用命いただくだけでもありがたいという状況です。たちも、まずは会社に属した方がいいと私は思います。

「ただ生きている」ことに価値を見出す

現在の生活のなかで、良かったと感じることはありますか?

小野:良かったと感じるのは、毎朝目覚めると、呼吸をしているありがたさからスタートできることです。息って面白いもので、生まれてから死ぬまでそばにあるのに、自動運転で任せきりです。けれども意識を向けると生きる喜びを感じることができる。散歩していても太陽や日陰のありがたさを感じる。生活が感謝ポイントに充ちていて、それが穏やかさにつながっています。

人間のメモリには限界があります。多くの人は普段、生活や親の介護、お金を今後どうするかということばかり意識が向くでしょう。それは冷静に考えると、まだ来ていない未来のことを不安視している。そこに意識を取られてしまっているんです。大切なのは今この瞬間の感覚に意識を向けること。マインドフルネスと一緒ですね。鼓動や息を感じるだけで、本来のホモサピエンスとしての喜びを感じられます。

欲が全くないんですね。

小野:欲も大切ですが、ただ生きているだけでもいいのだと思っています。人間社会では低レベルな幸せかもしれませんが、私から見ると、どこまでいっても空想上の満たされないものにばかり囚われているのはしんどいと思います。常に上に向かって努力して、自分を磨くのはすばらしいかもしれませんが、「これを手にすれば満たされる」と思って願いがかなっても、一生その繰り返しです。

私も前世でそれに苦しんだので、ただ生きているということだけに脳のメモリを割くと実にありがたいと思える。お役に立てることがあるなら、トイレ掃除ひとつでもやらせていただきたいという気持ちになる。いかに自分が多くの存在に支えられているという感謝ポイントが増えるんですよ。

直感を大切にする生き方

得度をはじめ様々なチャレンジをしてこられましたが、怖くないんでしょうか。

小野:友人は私の行動様式を、時間をかけずに直感のままにカジュアルに行動を起こす、「NO TIMEポチり(ネットショッピングで商品を購入する「ポチる」から)」と呼んでいます。得度もそうですし、生物を研究しようとしていたのにITの道に入ったことも、新卒で入った会社を数ヶ月でやめてベンチャーに行ったこともそうです。我ながら向こう見ずな意思決定を重ねてきました。

若い人からの就職相談などでお答えするのは、「心の羅針盤が示す方向に選択するのが最も良い」ということです。人間は、無意識のうちに自分が作り上げた都合の良い解釈にコントロールされがちです。体験していないことについては怖いもので、無意識のうちにもっともらしいロジックをつくって、チャレンジしたいことを脳内で止めています。

でも、時代は変化していますから、「腹で感じる(理屈抜きの直感を信じる)」といいんです。頭で下した判断は、間違いや失敗があると後悔することが多い。直感で選んだことは納得しやすいから、結果的に満足できる。ですから直感で選ぶのが正しいと思っています。

現在のお金に対する考え方を教えてください。

小野:前世の資産は妻に押し付けて、自分では触れない状況です。生涯お小遣い制ですよ(笑)。現在使える銀行口座はひとつだけです。最初は108万円で、現在は約39万7676円(サンキュー・南無南無)が上限です。これを極力自分には使わず、人様に流すようにしています。お金がなくても十分に生きていけると実感しています。

飯も人からいただけばありがたいですし、2、3日食べなくても生きられる。野宿もできる。お金はなくても、十分に生きていける。毎日キャンプ生活みたいなものですが、それでも満たされる。どのみちどこかでくたばるのですから、縁に委ねています。

「働く」の本質は支え合い

小野さんにとって「働く」とはどういうことでしょうか?

小野:お金には数千年の歴史しかありませんが、ホモサピエンスは2~30万年の歴史があり、お金がない時代も人は働いていました。狩猟したり、風雨を避ける場所を探したり、毛皮で服を作ったりといったことは、ひとりでは難しい。個人で衣食住をまかなえないので、支えあいが必要だった。ですから働くことの本質は支えあいだと考えています。自分ができることを見つけて、相手ができることを引き出すことです。

そして貨幣の発明によって、ありがたいことに支えあいをさらに分業化できるようになった。衣食住にかかわらないことでも仕事になり、ひたすら壺を作ったり、自分が食べる分以上の魚を釣ったりすることも仕事になり、専門性が高まりました。お金を稼ぐことは仕事の一面ですが、実際にやっていることは誰かの役に立つこと、誰かを支えることであって、お金はその結果として得られるものに過ぎません。誰かにありがとうといわれることをするから、成り立っているのです。

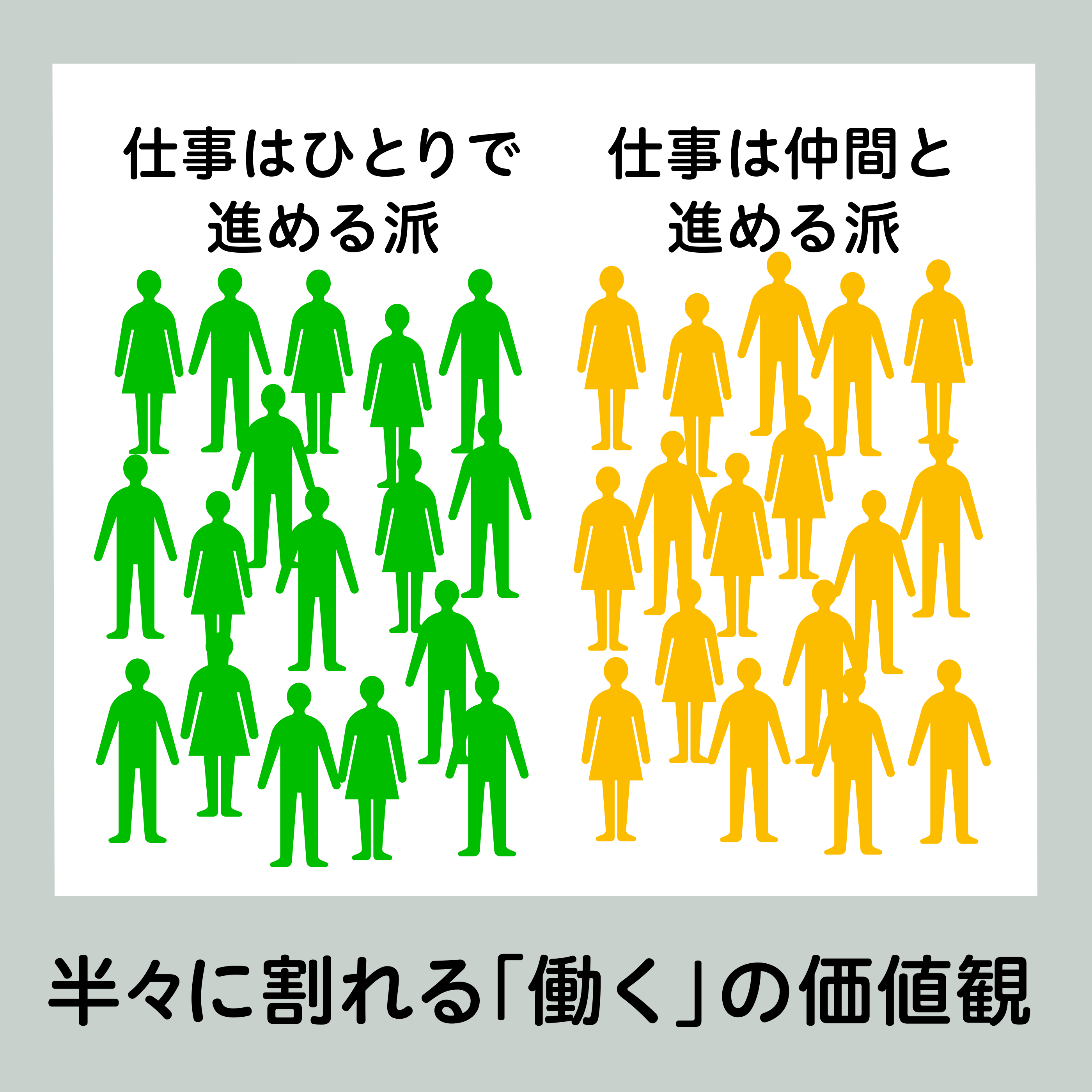

人類の歴史を見ても、支えあいこそが生き延びるための最適な戦略だったはずです。今は個人主義になりすぎです。個人が資産を求めようとし過ぎて摩擦を生む。支えられている実感がないんですね。でも本来、働くことはどこまで行っても支えあうということだと、私は無職ながらそう考えています。

ワークライフバランスについてはどう考えられますか?

小野:私は日々、「息をして、飲食して、糞尿して寝る。以上」。そんな生活をしています。何もしてないという評価も、ただ生きているという評価もできるし、社会的な役割を果たしていると評価もできる。僧侶見習い、無職であると、自分についてラベルを貼ることも、はがすこともできる。

ですから何がワークか、ライフかは分かりません。例えばスマホ上でよその国の戦争のニュースが流れてきたとしても、遠方にいる今の私にはほぼ何もできない。けれども目の前で誰かにできる仕事は常にあります。生きるとは今この瞬間、ここにあることです。心を何処かに移すのではなくて、今この瞬間のご縁に向きあい、今ここにフォーカスする。それが何より重要だというのが今の価値観です。

自己肯定感を持ちにくい社会で、生きている実感を得る方法

日本人の働き方について、どのように感じていますか?

小野:日本人一括りでの判断は難しいですが、比較的限られた価値観や物差しに縛られがちだと感じます。例えば、社会人になってからは年収の高さ、それまでは偏差値という指標で評価されがちです。最近だとフォロワー数でしょうか。そのため、自己肯定感を持ちにくい社会になっているように思います。そうすると、本来息しているだけで成功ともいえるのに、自信を失いがちになってしまいます。

仕事上の悩みについての相談を受けることはありますか?

小野:仕事について、20代の方を中心に多くの相談を受けます。「さとり世代」といわれますけど、共通しているのは、「親世代が信じてきた価値観(良い大学、良い会社に入ること)では幸せになれないのではないか」という不安です。20代の人たちは欲にあふれていてお金は欲しい一方で、その先が見えない恐怖があるように感じます。

働くことの意識がネガティブ化しているように感じますか?

小野:みんなで協力して何かする体験が薄いと、個人としての喜びは得にくい。個として得るお金や名声などの快楽はすぐに消えてしまいますが、協力しあう喜びは人間関係がある限り継続します。社会のなかでは周囲との比較や競争を求められがちで、SNSのなかですら他者との比較しあう意識が強まりやすい。周りと比較ばかりだと、自分が足りていないと感じる機会が増え、生きづらさを感じがちです。本来の「働く」事の意義である、支え合うという実感が生まれにくい環境がゆえに、働くことへのモチベーションが感じにくくさせているのかもしれません。

精神的に病んでしまう人に対してアドバイスはありますか?

小野:自分が世の中の役に立っていると感じにくい人に、私が勧めているのは「早起き、散歩、挨拶、掃除」という四つの習慣です。朝起きることも小さな自己実現ですし、自然のなかで散歩することで「生きている」という実感を得られます。言語化できなくても、いろいろな感覚で生存しているという実感を覚えられます。また挨拶や掃除によって人や社会とのつながりを再認識できるでしょう。

また、ハイキングや畑仕事なども効果的です。地方に行くと畑に70代の人しかいませんが、身体さえ動けば、それを手伝うことだってできるはずです。その気になればある程度自給自足できるし、相手に喜んでもらえる。

会社で虚無感を覚えていても、これらの体験を通じて、自分が世の中の一部であり、役に立つ存在だという実感が得られると思います。四つ全部できなくても、どれかやってみたらまずは今ここにいる自分からポジティブになるのではないでしょうか。