特別寄稿:

平熱で「働き直し」を考える

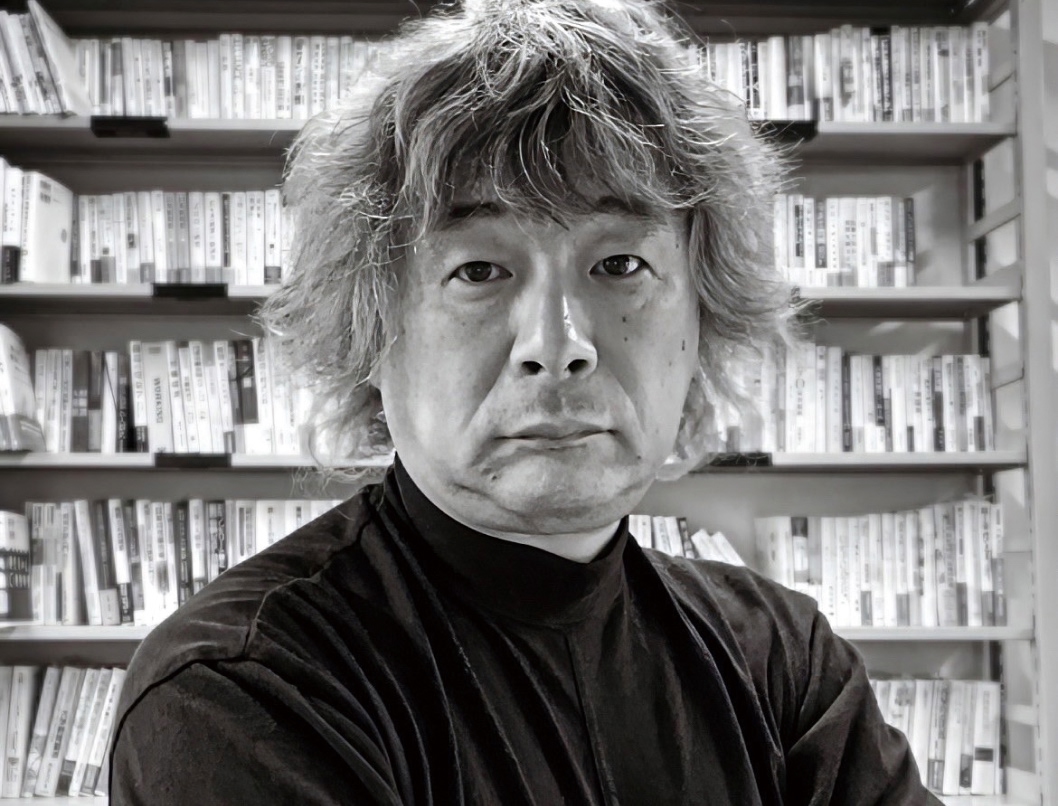

常見陽平(つねみ・ようへい)

千葉商科大学 国際教養学部准教授

千葉商科大学 国際教養学部准教授

私の人生をかけた問いは「人はなぜ働くのか?」というものです。この問いに、幼少期から向きあっています。特に大きなキッカケとなったのは、中学生のときにたまたまテレビで見た過労死に関するドキュメンタリーです。会社で人が倒れる、亡くなるということに衝撃を受けました。「自分がいないと職場は回らない」と重く責任を感じていた方が、実際に倒れたあとに、普通に職場が動いていたことも冷徹な事実でした。「働く」ということについて、決定的にネガティブな印象を抱きました。

その後、当事者として、研究者として、様々な立場から「働く」ということを追い続けてきました。会社員として、フリーランスとして、大学教員として、様々な「働く」喜怒哀楽を味わいつつ、その変化を直視してきました。思えば、97年に社会人になった頃は、職場は新卒採用中心で、女性比率も高くなく、「寿退職」という言葉もまだギリギリ存在していました。交際相手の、より具体的にいうと男性の方が転勤する際にはそれをキッカケに結婚するという人もよく見かけました。職場は喫煙OKで、煙草を吸いながら企画書を書く、取引先と電話をする人もいました。灰皿を投げるパワハラ上司もいました。今ではNGであるそのパワハラも、愛のある指導としてまかり通っていました。そうそう、服装も夏でもスーツにネクタイでした。

今の職場は、女性比率も中途入社比率も上がっていますし、ハラスメントについては厳しく対応するようになりました。もちろん、煙草は分煙か完全禁煙です。服装や髪型も自由化が進みました。リモートワークも広がりましたし、オフィスもフリーアドレスです。転勤も希望しない人には強要しないようになりました。いかにも、世界を股にかけて活躍するというイメージの総合商社においても、総合職でも国内外の転勤なしという働き方を選択できるようになりました。

もっとも、「働き方改革が進んだ」「ダイバーシティーが推進されている」などという言葉で、このような現象を総括していいのでしょうか。これでは不十分なように思います。

「なぜ、働くのか?」高校や大学のキャリア教育や、就職ガイダンスで発せられるこの問いに私たちは答えなくてはならないのです。キャリア教育の教科書でよく語られるのは、生きていくため、あるいは喜びのためです。経済的理由、自己実現欲求と言い換えることもできますね。ただ、この2つだけで今どきの「働き方」を説明しきれるでしょうか?

IPO、EXITなどで巨万の富を得た経営者、コンテンツがグローバルにヒットしたアーティストやクリエイターはなぜ、働き続けるのでしょう?お金にならない副業こそ、本当にやりたい仕事で、そのために面白くもない稼げる本業に没頭する人がいます。稼げなくても、自己実現の度合いが低くても、今どき、いまだに「大手企業で働いている自分」「好きなことにかかわっている自分」というものを手放せずに働き続ける人がいます。経済的理由、自己実現欲求のバランスの違いだとみることももちろんできます。ただ、説明はしきれません。

そもそも、働くことはつらいことなのか、楽しいことなのか?卑しいことなのか、美しいことなのか?人間はこの問いに向き合い続けてきました。優等生的な発言からすると、楽しいこと、美しいことの方が理想のように思えるでしょう。ただ、実際はどうでしょう?さらに、仕事や働くことが「楽しい」「美しい」ものである場合、得するのは誰ですか? 実は顧客や使用者だったりします。もちろん、みんながハッピーになるハッピートライアングルや、近江商人の三方よしの精神は否定しません。でも、「美しくて楽しい仕事」ということ自体が、極論、ブラック企業をつくりあげているということも忘れてはいけません。

「働く」ということをめぐっては、異なる常識が存在しています。非常識ではなく、「異常識」なのです。この様々な働く常識が存在する時代を私たちは生きています。例えば、私はブラックバイトに没頭する若者に聞き取り調査を繰り返したことがあります。シフトが強要され、週に5日、1日7.5時間働くという、労働時間が正社員なみの若者たちの話を聞いたのですが、彼ら彼女たちはアルバイト先は快適で、むしろ大学が居心地が悪いと言います。なんとなく進学した大学よりもアルバイト先は動機づけが上手で学びも多いわけです。その延長上で、歓楽街で高収入バイトに没頭する女子大生の話を聞いたこともありますが、貧困が原因でもなく、ホストに貢いだわけでもなく、将来の不安のために、研究や留学に没頭するために、若くて稼げるうちに貯金しておこうという若者たちでした。ブラック企業と呼ばれる企業で働く人にも、その組織、世界ならではの合理性や居心地の良さがあるわけです。だからといって、これらの働き方を全肯定するつもりはありません。ただ、それぞれの常識が存在していること、働いていると働き方に関する疑問は湧きにくいことを確認しておきたいです。

「働く」という行為は、個人の行為であるだけでなく、組織、社会にかかわるものであり、家庭にもかかわるものであり、簡単ではありません。「なぜ、働くのか?」その問いも簡単ではないのです。

2010年代後半の国をあげた「働き方改革」さらには「新型コロナウイルスショック」による働き方の見直し、そして人口減少、空前の売り手市場化による「採用氷河期」の到来で「失われた30年的な働き方」のリセットが行われていると感じます。まさに私は90年代後半から2010年代前半まで15年間、会社員だったのですが、その時期の「当たり前」が壊れています。

この時代には、就職氷河期と言われた時期でもあり、日本的雇用システムが見直された時期であり、新自由主義が跋扈した時代です。「自己責任」という言葉も流行しました。雇用の流動化が叫ばれましたが、優秀な人には残ってもらい、使えない人には退場してもらうという含みがありました。また、雇用のポートフォリオ化が模索され、非正規雇用の活用が進みました。成果主義、実力主義が叫ばれ、一部の企業ではそのような賃金体系の導入が進みました。

その頃は、「自己啓発」の時代でした。ビジネス書のブームがあり、ビジネス雑誌でも「自分の市場価値を高めよう」「会社が潰れても、潰れない自分を」などの意識の高いメッセージが跋扈しました。また、仕事で自己現、社会貢献というメッセージも叫ばれました。一見すると、聞こえの良いメッセージですが、実は得するのは会社と社会です。ひたすら成果を、そのための成長を求められ、競わされる時代でした。さらに、いかに企業から退場させるかという意図が見え隠れしました。

現在は、人手・人材不足が過度に進んでいます。多様性も、実態はともかく、尊重しようとしています。働くということの優先順位も必ずしも高くありません。働く人と企業の立場は完全に逆転しており、働く人が有利な時代がやってきています。

何もかもが自己責任、徹底的に競わされる、雇用の不安が常に襲い続ける。こんな時代が異常だったのではないでしょうか。一生懸命働かなくてもいい、働くということの選択肢が多い時代を私たちは生きています。

最近、働き方に関する新語・流行語で多いのが、実は退職関連です。若いうちに稼いで早期に引退するFIRE、退職手続きを代行する退職代行サービス、早期離職を象徴する「石の上にも半年」などです。一度退職した社員を呼び戻す、アルムナイ採用、カムバック採用も注目を集めています。

「静かな退職」もそのひとつです。これは米国でも話題となっている言葉で、退職をするわけではないが、必要最低限の業務しかこなさない、必ず定時で帰るなどすることをさします。そんな働き方に注目が集まっており、若者を中心に共感を集めています。

もちろん、この「静かな退職」について問題視する声もあります。経営側からの視点で言うならば、モチベーションが低い社員は問題視されますし、より積極的に働き、成果をあげてもらった方が経営側は得をするわけです。不満を抱えて働く社員を不幸だと捉える声もあります。少しでも仕事にやりがい、生きがいを感じてもらえるように対策を練らなくてはならないと考える人もいます。仕事もプライベートも充実していて、意欲的に物事に取り組んでいる人を一般化して考えると、「静かな退職」は「かわいそうな人」そのものだと矮小化されるのでしょう。

ただ、果たしてそうでしょうか。「静かな退職」は実は真っ当な選択ではないですか。なぜ、「静かな退職」をするのか。その背景を理解しなくてはなりません。

自社のビジネスは、世のため、人のための役にたっているのか?政治献金、パーティー券などのかたちで政治の腐敗の原因になっていないか?取引先から搾取していないか?環境を汚染していないか?さらには、社内の組織・人事マネジメントは適切か?例えば、男女の差別、各種ハラスメントなどは存在しないか?仕事にやりがいが感じられないのではないか?このような、企業と社会の現実が、「静かな退職」を誘発していないでしょうか。「やる気のない若者はけしからん」「自己責任だ」という話で片づけてはいけません。会社と社会の問題により生み出されているのではないですか。

さらに、そもそも論で言うならば、「静かな退職」をする人は、何も悪いことはしていません。言われた仕事を合格点、及第点レベルでこなし、定時に出勤し、退社する、これの何が悪いのでしょうか。高い成果を出す、仲間と切磋琢磨する、そのために寝食を忘れて仕事をする、いつも評価にさらされる、時にすり減ってしまう……。こちらの方が異常だともいえます。自立・自律を求められ、成長を求められる方がおかしくないかという考え方もできなくはないです。ましてや、美談化された企業のパーパスなどが語られる一方で、矛盾に満ちた企業、職場でそんなに真面目にやっていられるかという気分にもなるでしょう。

「静かな退職」を労働者批判で終わらせてはいけません。職場は、仕事は真っ当なものなのか、問われている論点はそこです。「退職」は、働き方のヒントに満ちているのです。

常識を手放して働き方を考える時代になっていると感じます。今までの常識を疑ってみる。そもそも、日本は「夢」を語るときに「仕事」関連のウェイトが極めて高い国です。このこと自体、異常ではないかと考えたいです。

100年に一度の変化が毎年起こり、いつでもどこでも誰とでも働く時代になり、一生学び、一生働き続ける時代です。ただ、人間は労働者である前に生活者です。

雇用不安が解消され、働く優先順位が変わる今こそ、生き方を先に考え、働き方を見直したいです。というわけで、「働き直し」というコンセプトは、今こそ私たちが考えなければならないものではないでしょうか。

千葉商科大学国際教養学部准教授/働き方評論家/いしかわUIターン応援団長/社会格闘家。リクルート、バンダイ、ベンチャー企業、フリーランスを経て労働社会学者に。大学生の就職活動、労使関係、労働問題、キャリア論、若者論を中心に幅広く執筆・講演活動も行う。『なぜ、残業はなくならないのか』『僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う』『50代上等!理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』など著書多数。

千葉商科大学国際教養学部准教授/働き方評論家/いしかわUIターン応援団長/社会格闘家。リクルート、バンダイ、ベンチャー企業、フリーランスを経て労働社会学者に。大学生の就職活動、労使関係、労働問題、キャリア論、若者論を中心に幅広く執筆・講演活動も行う。『なぜ、残業はなくならないのか』『僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う』『50代上等!理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』など著書多数。

SHE株式会社 代表取締役 CEO・CCO

福田恵里

株式会社タイミー 執行役員

スポットワーク研究所 所長

石橋孝宜

株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員

井上亮太郎

株式会社パーソル総合研究所 研究員

金本麻里

リクルートワークス研究所 主任研究員

古屋星斗

慶應義塾大学教授

人工知能学会会長

栗原聡

日本大学 文理学部 准教授

小川豊武