家庭料理は「作る」から「使う」へ。変化を踏まえた新提案「手間楽」とは?

笠原将弘氏×夏山研究員対談

1981年の設立以来、生活者の意識と行動を研究し、様々な兆しやデータからみらいの提言活動を行う博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)。今回、食生活および食に関する意識をテーマにディスカッションを開催しました。日本料理「賛否両論」の店主 笠原将弘氏と、食を専門分野とする夏山明美研究員が、食生活の「これまで」と「これから」をテーマに語ります。

和食は日本の「誇り」なのに、和風の人気は落ちている?

夏山:今日は生活総研の調査データをご紹介しながら、笠原さんと一緒に食生活の「これまで」と「これから」について考えていきたいと思います。よろしくお願いします。はじめに、食生活の「これまで」についてご覧いただきましょう。

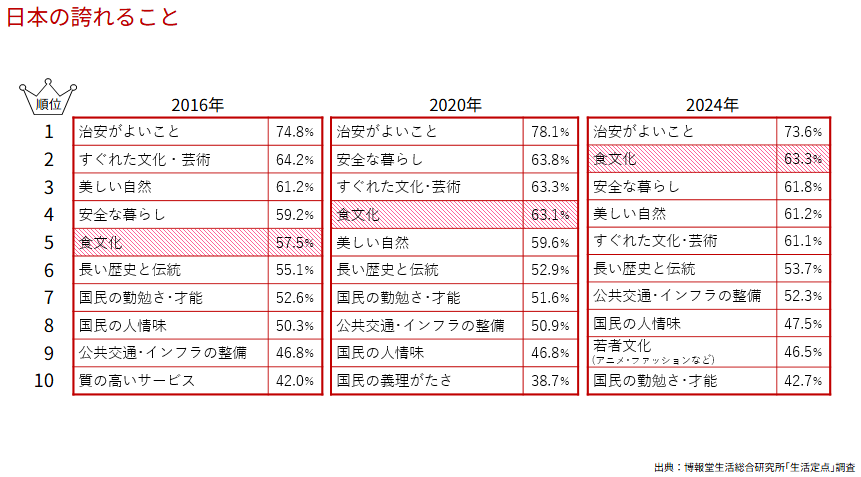

生活総研の調査で「日本の誇れることは何ですか」という質問をしているのですが、2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録された後に選択肢として追加した「食文化」が2016年には5位、2020年には4位、2024年には2位と順位を上げ続けています。

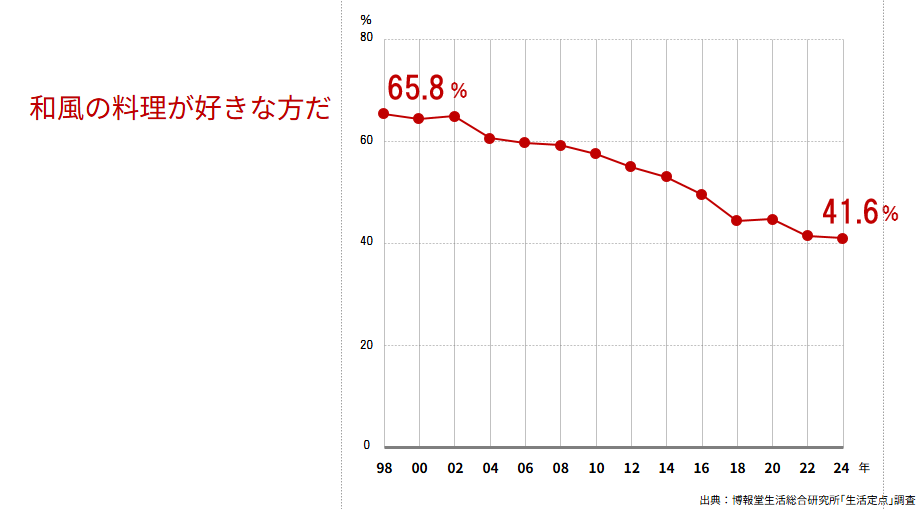

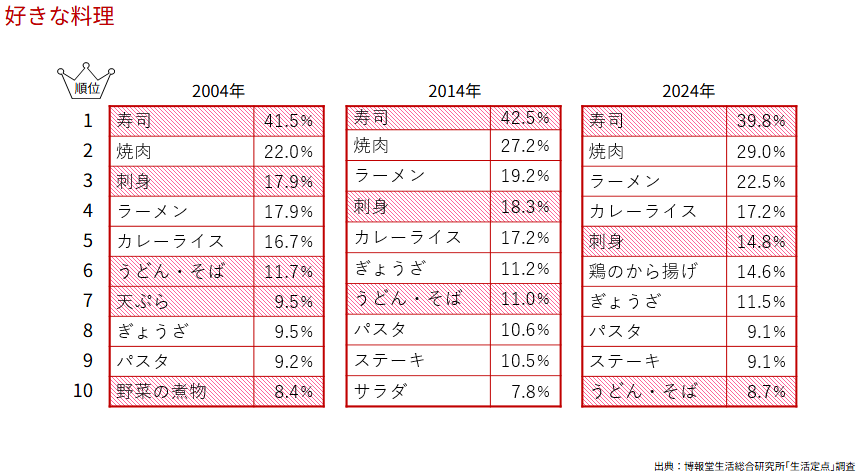

これはとても誇らしいことであると同時に、気になるデータも。「和風の料理が好きな方だ」という人が年々減って、直近の2024年では41. 6%にまで落ち込んでしまっているんです。「好きな料理」のランキングでは、「寿司」はトップを維持するものの、「刺身」「うどん・そば」は順位を落とし、「天ぷら」「野菜の煮物」はトップ10圏外になるなど、和食のメニューが順位もスコアも低くなっています。和食は日本の誇りであるのに、和風の人気が落ちているのはなぜだと思われますか?

笠原:僕は日本料理の店を21年やっていますが、若いお客さまも来ていただけますし、特段和食の人気が落ちているとは思いません。逆に和食以外の美味しいものを食べられる機会が増えたということかもしれないですね。

世界の味を取り入れやすい和食。実は和風が勢力を拡大している

夏山:それは本当にそうですよね。もうひとつ注目したいのが、ラーメンやカレーライス。これは「和食以外」の料理としてデータをとっていますが、もはや和食と言えるのではないかという議論もあると思います。笠原さんも著書で、

コロッケ、とんかつ、カレーライスは、もともとは西洋から入ってきた料理だ。大正時代には三大洋食とも言われていた。日本人が白いごはんに合うようにアレンジして、日本で独自の発展を遂げた料理と言えるだろう。

〜中略〜

白いごはんと結びつけられる料理があれば、それは和食と言っていいのではないかと僕は思っている。

笠原将弘『今さらだけど、「和食」をイチから考えてみた。』(清流出版)

と書かれていますよね。私はそれまで外国の料理が日本の食卓に乗ることが多いのだと思っていましたが、考えてみれば和風が勢力を拡大しているだけなのかもしれません。

笠原:そうですね、本当に日本人は自国に合わせて料理をアレンジするのが得意ですから。例えば、冷やし中華だって日本で生まれた料理です。僕自身も、海外の料理で美味しいなと思ったら、日本の食材に置き換えて作ってみます。和食は圧倒的に優しい薄味なので世界の味を取り入れやすいというのもあると思います。カレーうどんなんて、その最たるものですよね。

あと、海外に出張で行って感じるのは、ほとんどの国の人が毎食自国の料理ばかりを食べるということ。例えば、この間もイタリアに行ってきましたけど、現地の人は3食イタリア料理を食べているように見えました。日常的にパスタを食べたり、中華料理を食べたり、給食でビビンバやガパオライスが出たりする国は日本ぐらいじゃないでしょうか。それくらい色々な国の料理が美味しく食べられる恵まれた環境でもあるということですよね。料理人の技術も、僕は、日本はトップクラスだと思うし。和食だけでなく、フランス料理だってイタリア料理だって、本場にひけを取らないぐらい、美味しいと思います。日本人の真面目さや勤勉さも影響しているんじゃないでしょうか。

コロナ禍で「料理が好き」と「調理済み食品をよく使う」が逆転

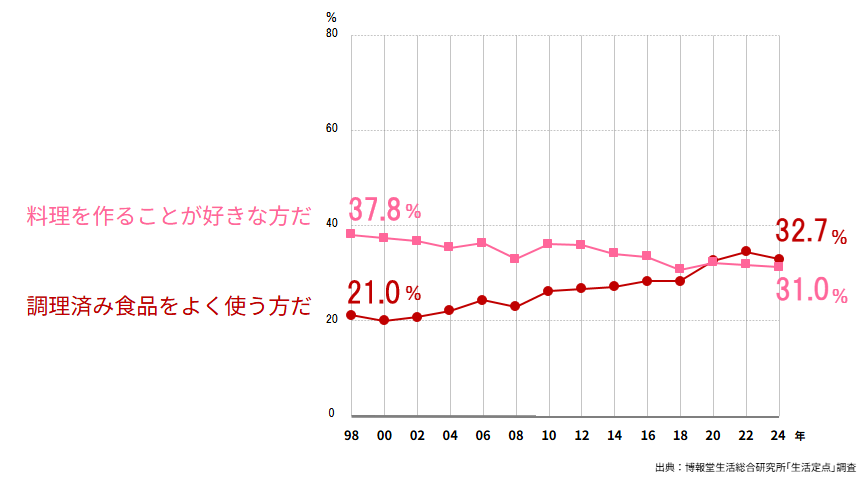

夏山:これまで「食べる」という視点でデータを見てきましたが、次は「作る」という視点でご覧いただきたいと思います。「料理を作ることが好きな方だ」「調理済み食品をよく使う方だ」という項目で調査をしたところ、とても興味深いデータが出てきました。このふたつのスコアがちょうど重なり、逆転するのが2020年、つまりコロナ禍なんです。

笠原:コロナ禍の時、僕は急に暇になったから久しぶりに家で料理しました。だから、おうち時間が長くなって、料理をする人が増えたんじゃないかと思っていましたけど、意外ですね。

夏山:自炊が増えた方もいれば、逆の方もいたんでしょうね。賛否両論でもお弁当を販売していましたし、たくさんの飲食店さんがテイクアウトを提供したり、冷凍自動販売機で販売するといった大きな変化がありました。あとは、フードデリバリーサービスが充実して買いやすくなったというのもあると思います。

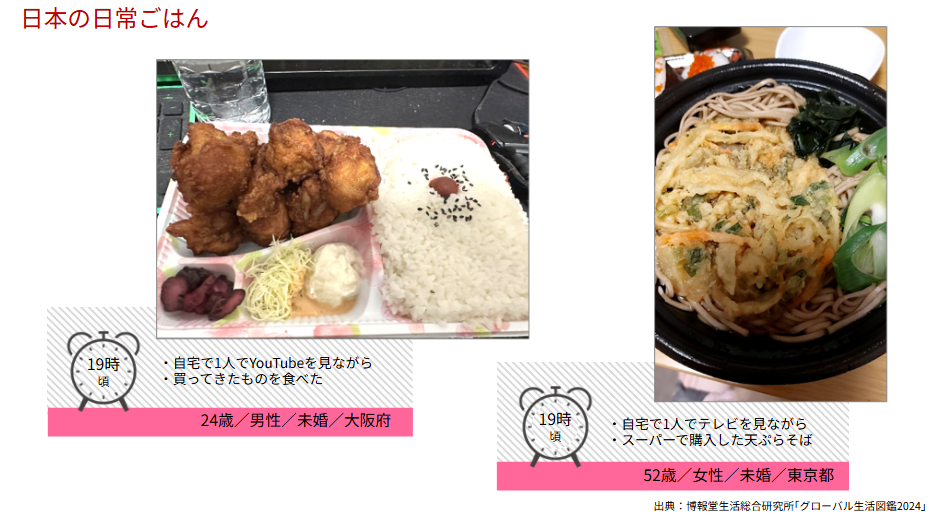

では実際の食卓はどうなっているのか、ここからは「食生活のいま」をテーマに写真調査で日常のごはんを見ていきたいと思います。

それぞれの写真に添えられたコメントを分析してみると、他の国にくらべて日本は「買う」というキーワードが多く、「ひとり」という言葉が多かったのも特徴的でした。ひとりで食べるなら作るのは面倒だし、調理済み食品を買った方がよいということなんでしょうね。

家族みんなで手作りのものを食べるというのはかつての理想であって、いまはもっと自由になっているんだと感じます。

笠原:昔は家族みんなで住んでたじゃないですか。おじいちゃん、おじいちゃんから孫までとか。でも今はひとり暮らしも多いし、家族がいても食べる時間もバラバラだし。さきほどの話にも通じますが、いまは美味しいものが手軽に買えますもんね。お客さんや料理教室の生徒さんと話していると「料理は嫌いじゃないけど、ひとりだと野菜を丸々1個買っても腐らせちゃう」「調味料も消費期限切れで無駄になっちゃう」などと言う。それはそうですよね。意外と惣菜などを買った方が安上がりということもあると思います。

「調理定年」への賛成も増。調理済み食品に対する意識が変化した

夏山:調理済み食品を使う方が増えている現状を踏まえて、食生活の「これから」はどうなるのか、について考えていきたいと思います。笠原さんは「調理定年」という言葉を聞いたことはありますか?

笠原:はじめて聞きました。

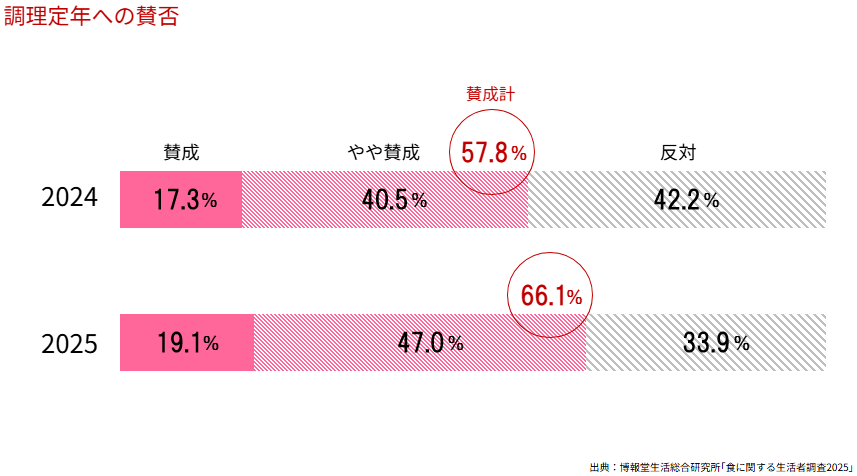

夏山:「調理定年」とは、評論家の樋口恵子さんが数年前から提唱されている「仕事に定年があるように調理に定年があってもいい。手作り主義を手放して、市販のお総菜や冷凍食品、レトルト食品、テイクアウト、外食などを活用して食事をとる」という考え方で、女性を中心に賛成の声を多く集めています。

笠原:ずっと家庭で調理をされてきた女性の方はとくに気持ちがわかりますよね。逆に僕の料理教室には定年後に料理をしたくなって習いにくるという男性がけっこういらっしゃいますよ。僕のYouTube(【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道)を見て旦那さんや彼氏が料理をするようになったという声もよく聞きます。

夏山:いま男性が料理をするようになってきたというお話がありましたが、さきほどの「調理定年」についてもずいぶんと意識の変化があったようです。

2024年の調査では賛成計(賛成+やや賛成)が57. 8%。それが2025年になると66. 1%と8. 3ポイント増えたんですね。

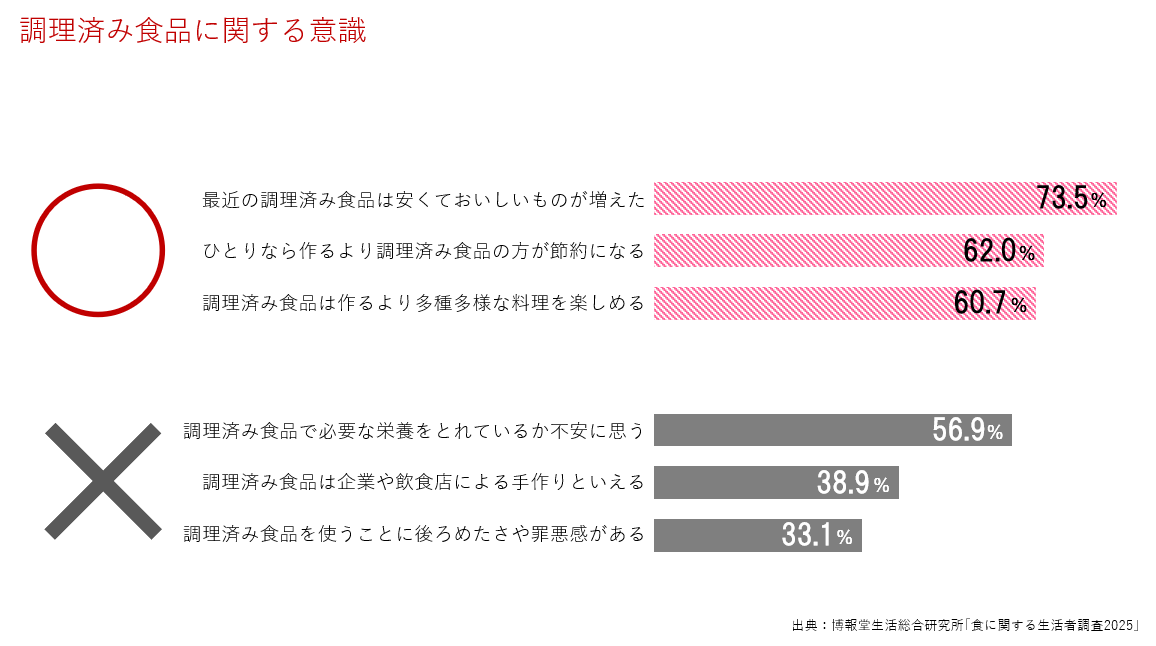

料理を作るのは大変だという理解も広がったのかもしれませんし、調理済み食品に対する意識が変化したとも考えられます。調査でも「最近の調理済み食品は安くておいしいものが増えた」「ひとりなら作るより調理済み食品の方が節約になる」といったスコアが高くなっています。

「調理済み食品にちょい足し」もこれからの時代の「手作り」に

夏山:このように調理済み食品の環境が整ったという一方で、「必要な栄養をとれているか不安に思う」という心配の声があるのもたしか。「調理済み食品を使うことに後ろめたさや罪悪感がある」というのは特に女性で多かったです。

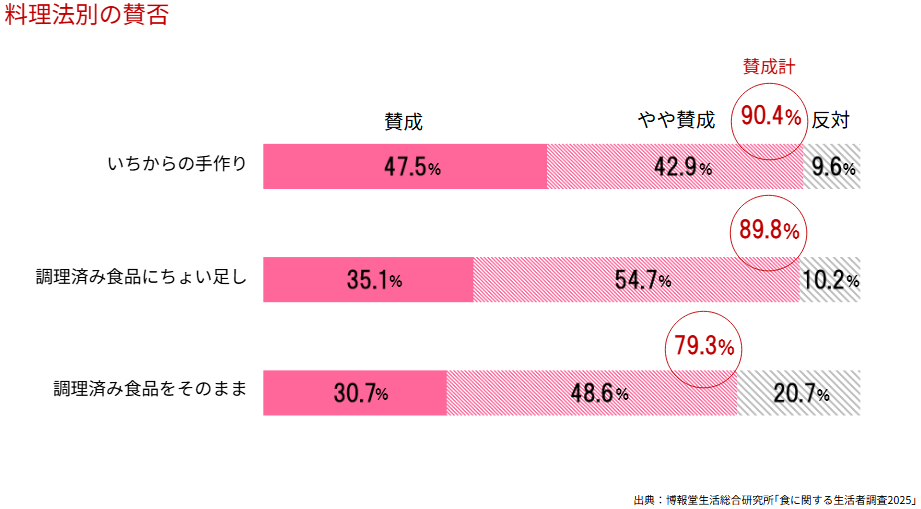

でも、一汁三菜をいちから手作りするというのはちょっと難しい。なにかいい折衷案がないかと考えて調査したのがこの項目です。

これをみると、「いちからの手作り」と「調理済み食品にちょい足し」だと賛成計(賛成+やや賛成)のスコアはほとんど変わらないんですよね。「調理済み食品にちょい足し」もこれからの時代の「手作り」と言っていいんじゃないかと思うんです。

笠原さんがずっとお店で出されていた「いぶりがっこのマスカルポーネチーズ添え」は、市販品の組み合わせですよね。でもその組み合わせがすごく創造的だから人気の一品になっています。

笠原:僕が実家の焼鳥屋を継いだ、いまから25年くらい前に作ったメニュー。当時はいぶりがっこというものが東京ではあまり知られていなかったのですが、秋田の方にいただいたらすごく美味しかったんです。燻製の香りがチーズに合うと思って出したら人気メニューになって、気づいたら色々なお店で「いぶりがっことマスカルポーネチーズ」というメニューが一般的になっていました。自分で発見したと思っていたけど、もっと昔からあったんじゃないかなと思うくらいです(笑)。

夏山:そういう「創作」をされるときはとくに、いちからの手作りにこだわらなくて自由に発想するのがよさそうですよね。

笠原:そうですね。カレーなんかは昔から市販のルーで作るのが当たり前でしたよね。子どもの頃、うちのお袋なんかは「このルーの辛口と甘口を混ぜると美味しいんだよ」なんて言ってましたもん。あとは「今日カツ丼食べたいな」というときにわざわざカツから揚げる必要はない。お肉屋さんのおいしいカツを買ってきて、卵でとじるのだけを自分でやっても僕は手作りになると思います。そういう感覚でいいんじゃないかと思いますね。ただ、毎日買ってきたものばかりだと後ろめたさも感じるだろうし、バランスだと思います。とんかつやコロッケはあそこのお店が美味しいから買ってきて、サラダだけは自分で作るとか。

一汁三菜でなくてもいい。新提案は「手間楽」

夏山:手作りのハードルを下げたり、従来型の価値観から解き放ったりしていくという意味で、笠原さんは一汁三菜でなくてもいいという発信をずっとされていますよね。ご著書の『笠原将弘の 30分で和定食』(主婦の友社)、『2品で満足! ラクしてうまい! 笠原定食』(扶桑社)、『実は、一菜でいい。 おいしいおかずが一品あれば、それで充分という提案』(KADOKAWA)、『和食屋が教える、旨すぎる一汁一飯 汁とめし』(主婦の友社)でも「一汁二菜」「二菜」「一菜」「一汁一飯」の提案をされています。時代を捉えて新しい和食を提案しようという、生活者へのメッセージなのかなと思っているのですがいかがでしょう?

笠原:一汁三菜というのはたしかに理想ですが、すべての食事をそれに当てはめていこうとするととても大変。自分の子どもの頃を思い出しても、前の日に作った煮物が数日出てきて、それで品数が増えていたような気がするんです。そんなに厳密に考えなくてもいいんじゃないかなと思っています。

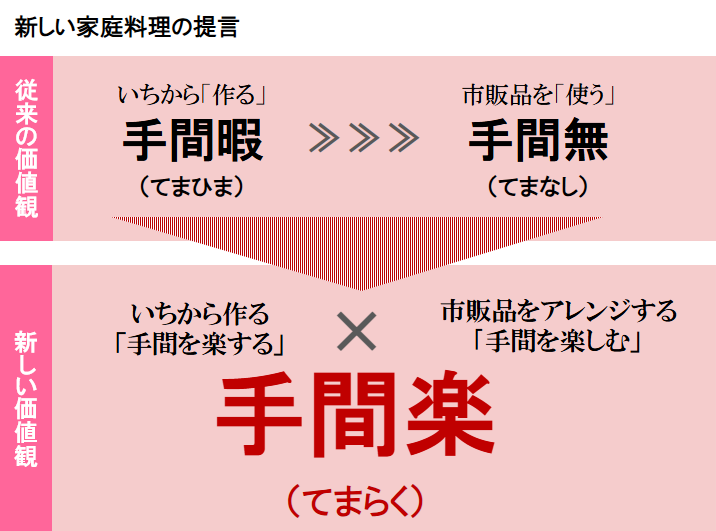

夏山:一汁三菜でなくてもいい、というのが笠原さんの提案ですが、私からもひとつ提案をさせてください。キーワードは「手間楽(てまらく)」です。

手間暇かけて作るのが美徳とされていた時代から、調理済み食品を使うようになって手間無(てまなし)であることが価値に変わってきています。そのふたつをいいとこ取りできないかなと考えてつくった言葉です。

いちから作る手間は“楽”していいし、市販品をアレンジする“楽しさ”も味わえるという意味です。この「手間楽」で手作りの範囲を広げ、ハードルを下げることで、これまで調理をしなかった人が取り組みやすくなったり、料理好きが増えたりしたらうれしいです。

笠原:料理好きを増やすということで言うと、僕は今やってるYouTubeやレシピ本、メディアなどを通じて、楽しそうに料理をする姿を人に見せることを意識してます。僕を通じて、料理っていうのは楽しいですよってことをいろんな場面で見てもらえれば、自ずと皆さんも料理しようかなという気になると思いますから。

生活定点

首都圏・阪神圏

20~69歳の男女

2,510人(2024年調査)

1992年から偶数年5~6月に調査

訪問留置調査

https://seikatsusoken.jp/teiten/

食に関する生活者調査

首都圏・阪神圏・名古屋圏

20~69歳の男女

2025年3月、2024年3月

1,500人

インターネット調査

グローバル生活図鑑【食事の風景】

日本(首都圏・阪神圏)、中国(北京・上海・広州)

タイ・ベトナム・インドネシア・フィリピン・マレーシア・シンガポール

15~59歳の男女

2024年1月

723人

インターネット調査

https://hakuhodo-hill.com/glpe/ja/scenes-of-meals/

プロフィール

笠原 将弘さん

料理人/日本料理「賛否両論」店主1972年東京生まれ。

新宿の有名日本料理屋で9年間修業後、武蔵小山にある実家の焼鳥店を継ぐ。

2004年、恵比寿に自身の店「賛否両論」を開店。

独創的な感性で作り上げる料理が評判を呼び、たちまち予約の取れない人気店となる。

2013年名古屋に「賛否両論名古屋」を開店。

2019年金沢に「賛否両論金沢」を開店。*一時休業後、再開に向けて準備中。

和食給食応援団東日本代表を務めるなど、食育、和食推進活動にも力を注いでいる。

2023年に開設したYouTubeチャンネル「【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道」はチャンネル登録者数100万人を突破。

メディア出演や書籍出版などを通じて基本的な家庭料理から専門料理まで、幅広く和食の魅力を伝え続けている。

夏山 明美

博報堂生活総合研究所 上級研究員1984年 博報堂入社後、主に関西支社のマーケティング部門で得意先企業の調査業務、各種戦略立案などを担当。2000年から博報堂生活総合研究所 客員研究員を兼務。2007年より現職。現在は食生活を中心とした生活者の価値観・行動に関する調査研究を主に担当。

主なメディア露出として、「日経クロストレンド」寄稿(2021年~テーマは食生活)、NHK「あさイチ」特集『拝見!みんなの日常ごはん』に出演(2024年9月)、マガジンハウス「クロワッサン」評論家 樋口恵子さんと『調理定年と親の食事』について誌面対談(2024年1月)など