ダジャレが進化

若者が使う「ネオダジャレ」とは?

研究員の松井が気になるテーマについて執筆します。今回は、「ダジャレ」研究について取り上げます。

一緒に研究をしている研究員が、「ダジャレは若者にも流行っている」と話題にしたのをきっかけに、どれくらいの人がダジャレを使っているのか?果たして本当に若者は使っているのか?を調査してみました。

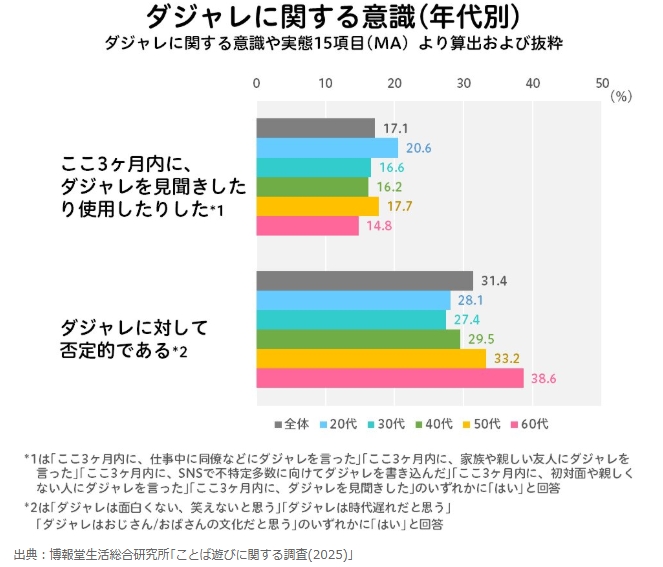

すると、20~60代の男女のなかでここ3ヶ月内にダジャレを見聞きしたり使用したりしたのは全体で2割弱。年代別にみると20代が最も高い結果でした。また、ダジャレに対して「面白くない」「時代遅れだ」などの否定的な割合は、全体で3割ですが、年代が上がるほど高い傾向で、20~30代の若者と60代では10ptほど差があります。この結果から、確かに「ダジャレ」=「おやじギャグ」のようなイメージでは、もはやなさそうです。

「ネオダジャレ」について

そして、若者中心に使われるダジャレのなかでも、これまでと違う「ネオダジャレ」という存在に注目しています。この「ネオダジャレ」とはいったい何でしょうか? 私たちは、現在2つの特徴で定義しています。

ひとつ目は、日常で使いやすい「便利なダジャレ」であることです。ダジャレの代表格「ふとんがふっとんだ」「アルミ缶の上にあるみかん」などは、日常生活ではなかなか使わないフレーズだと思います。ダジャレはそもそも、「洒落」を「駄」にしたナンセンスなものという定義もあるようですので、日常で使える必要もないのでしょう。一方、若者中心で使われているダジャレは「了解道中膝栗毛」「ヤバ杉謙信」などの「了解」「ヤバい」といった受け答えに使いやすいフレーズなのが特徴です。

ふたつ目は、「知的なダジャレ」であること。先ほどの例に挙げたものは「東海道中膝栗毛」「上杉謙信」といった、学生の頃の授業で教わったような単語をことば遊びの元にしています。このように、固有名詞を活用して、教養やセンスが表現されているダジャレが増えていると感じています。

ネオダジャレ誕生の背景

では、このネオダジャレはどうして出現してきたのでしょうか。ダジャレに関して有識者にもヒアリングをしてきましたが、3つの背景としてまとめていきたいと思います。

① ラップ・ことば遊びネタの流行

音楽でもお笑いネタでも、面白いことば遣いやことば遊びのような表現に接する機会が増えてきています。そうして触れるなかで、学んだり真似したりするようになっていったのではないかと思います。

② テキストコミュニケーションの増加

チャットアプリやテキスト中心のSNSが浸透し、テキストのみのコミュニケーションがかなり増えました。無機質なテキストのなかに、ちょっとしたユーモアや楽しさを織り込むスキルとして発達していったことも考えられます。

③ 多様性のなかでの「ダジャレ」界隈化

現代はファッション、趣味、生活様式など何においても、昔風も、今風も、どんなテイストも多様性のなかで共存しています。以前は「ダジャレ」=「古い・ダサい」イメージだったかもしれませんが、今や「ダジャレを楽しんでいる一界隈」として受け入れられるようになってきたことも、ネオダジャレが臆せず使われることに影響していると捉えています。

みんなの「ネオダジャレ」

元々のダジャレの効用として、場を和ませたり、コミュニケーションを円滑にしたりする側面もあったと思いますが、ネオダジャレとして、より日常で使いやすくなることで人とのやりとりが楽しくなる機会が増えるといいなと思います。

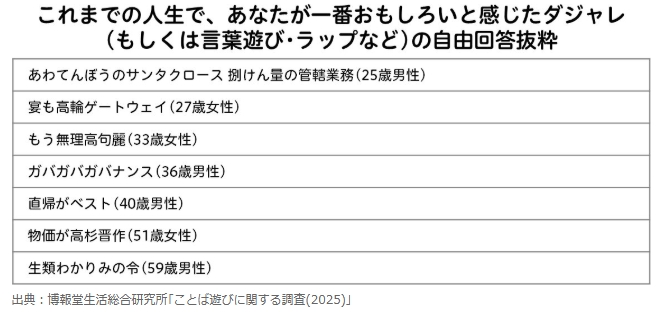

最後に、調査で寄せられた「これまでの人生で、あなたが一番おもしろいと感じたダジャレ(もしくは言葉遊び・ラップなど)」のなかから、ネオダジャレとしてユニークなものをご紹介したいと思います。若者だけでなく、40~50代から挙がっていまして、「直帰=チョッキ」と「ベスト」をかけるなど、なかなかハイレベルです。

普段からダジャレやことば遊びを実践している有識者たちからは、「相手の反応よりも言っているとき、自分が一番楽しい」という意見をいただきました。ひとりでいるときに、ぼそっとつぶやいてちょっとほっこりする。そんな使い方も、ネオダジャレのはじめの一歩としてよいかもしれません しまおんせん(四万温泉)。

【調査概要】

■ことば遊びに関する調査(2025)

調査対象 20~69歳の男女 1,500名

調査地域 首都圏/名古屋圏/阪神圏

調査手法 インターネット調査

調査時期 2025年2月

Yahoo!ニュース エキスパートより転載

https://news.yahoo.co.jp/expert

【関連記事】

有識者のインタビューも含め、こちらで詳細を記事にしています

若者が使う「ネオダジャレ」の実態 ジョイマン高木さんインタビュー:日経クロストレンド

若者たちの【ネオダジャレ】が気になる | 研究員コラム | 月刊 生活総研