第21回

「もう欲しいモノなんてないよね~」

って本当か?

こんにちは。博報堂買物研究所の山本泰士です。

買物研究所は2003年設立。モノが満ち足りた時代に「よい買物体験」をどうやって生み出すかを考え続け、世の中やお得意先に提言する専門組織。

マーケティングの最後のピースである「購買行動」のツボを今日も探し続けています。

「もう欲しいモノなんてない」とは本当か?

こんな風に「買物をしたい!」という気持ちのツボを探していると話すと、よく人から言われるセリフ。

「いや~、でも最近もう欲しいモノなんてないよね~!」

確かに。「モノが売れない時代」と言われてはや10年以上。最近は「モノ消費からコト消費」なんてこともよく言われています。

でもそれって本当なのか?

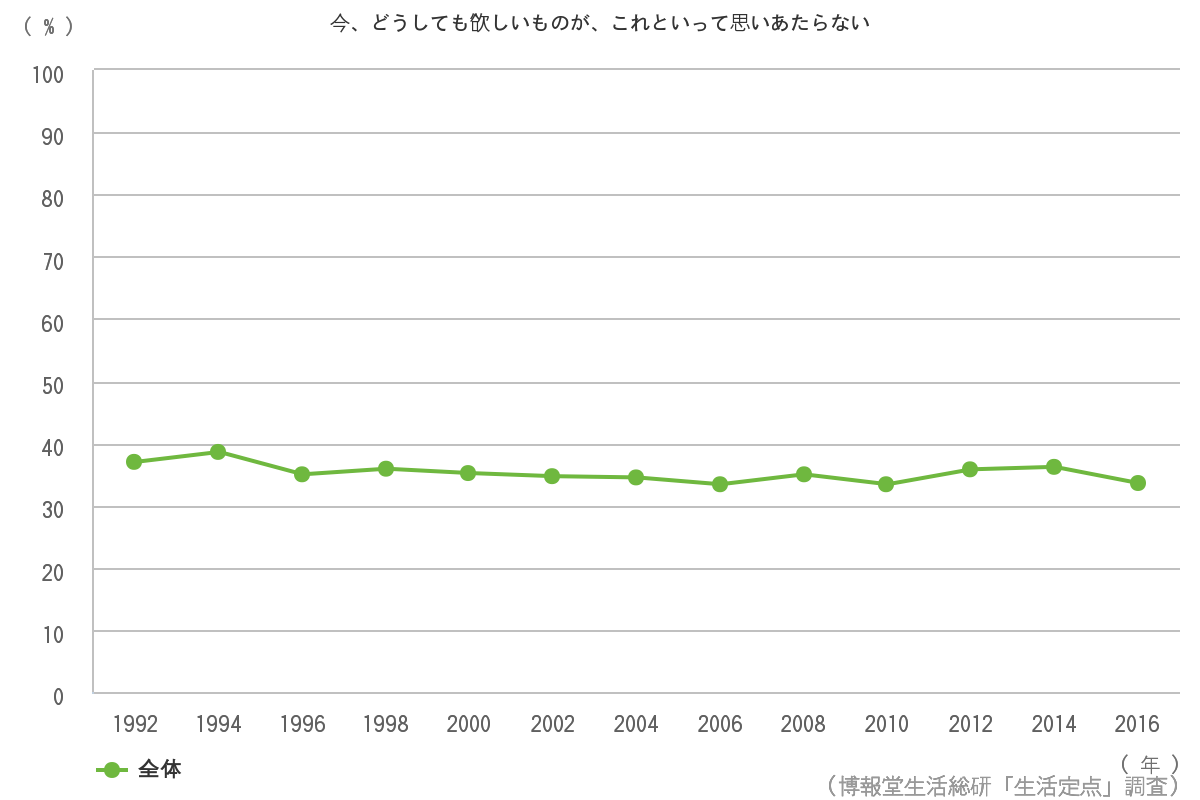

2015年まで生活総研にいた私。2年に1回の調査担当までしていた「生活定点」さんに聞いてみようじゃないかとデータベースを開いてみました。

すると、あれ?

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1065.html

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1065.html

「もう欲しいモノなんてない」という気持ちが高まっているわけではない。

調査開始時の1992年から「欲しいものがない」という気持ちは高まっているわけではなく、30%台で横ばいだったのです。様々な局面で多くの有識者、経営者が「モノが売れない!」と嘆いているにも関わらず、これは一体どうしたことか?

そう疑問をもった私は、生活定点に限らず買物に関連したデータを当たってみます。

すると出てきたのは…

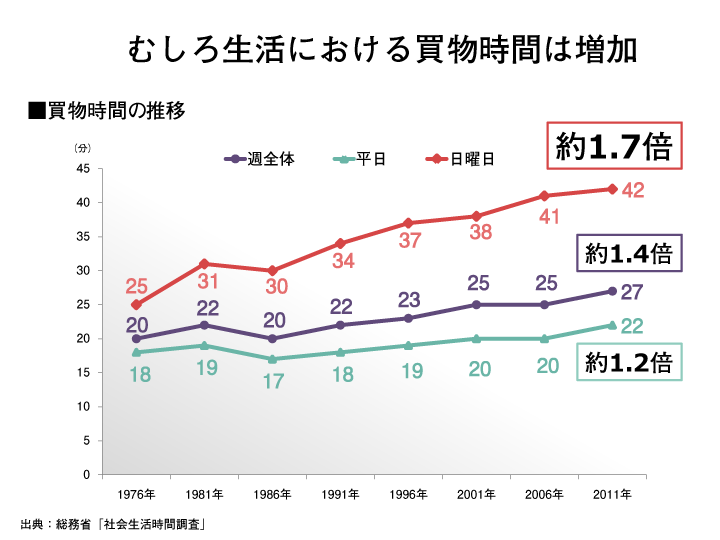

買物にかける時間も順調に増加していた、という事実。

特に日曜日を見てみると1976年の25分から、2011年42分と約1.7倍に増加しています。 「欲しいモノがない気持ち」が高まっているわけでもなく、「買物にかける時間」は増加している。

けれど何故「売れない」と言われるのだろうか?悩み、考え、ある仮説にいたりました。

「もしかしたら、欲もあるし、時間もかけているけど、その割に【実際の購買】に結びついていないんじゃないか?」

ということです。

「欲求」が「買物」に結びつきにくい時代

よく言われる話ですが、21世紀に入って情報力は飛躍的に増えました。特に2010年代に入るとスマートフォンが急速に普及し、画面とにらみあいながら私たちは常に様々な情報刺激を浴び続けています。このような状況下で何かを「欲しい」という気持ちを持っても、どんどん押し寄せる新たな情報、刺激の前に「欲しい」気持ちそのものが押し流される。そして、実際の買物行動に移る前に、欲求そのものが消えてしまうのではないか?と考えたのです。

私たち買物研究所はこの仮説を「欲求流去(よっきゅうりゅうきょ)」と名付けました。

そしてこの「欲求流去」仮説が果たして正しいのか?検証するために

「この半年間を振り返り、ある商品を「欲しい」と思ったにも関わらず、いつの間にかそのことを忘れてしまったり、欲しいという気持ちをなくしてしまった経験はありますか?」

と全国の生活者に質問をしてみたのです。

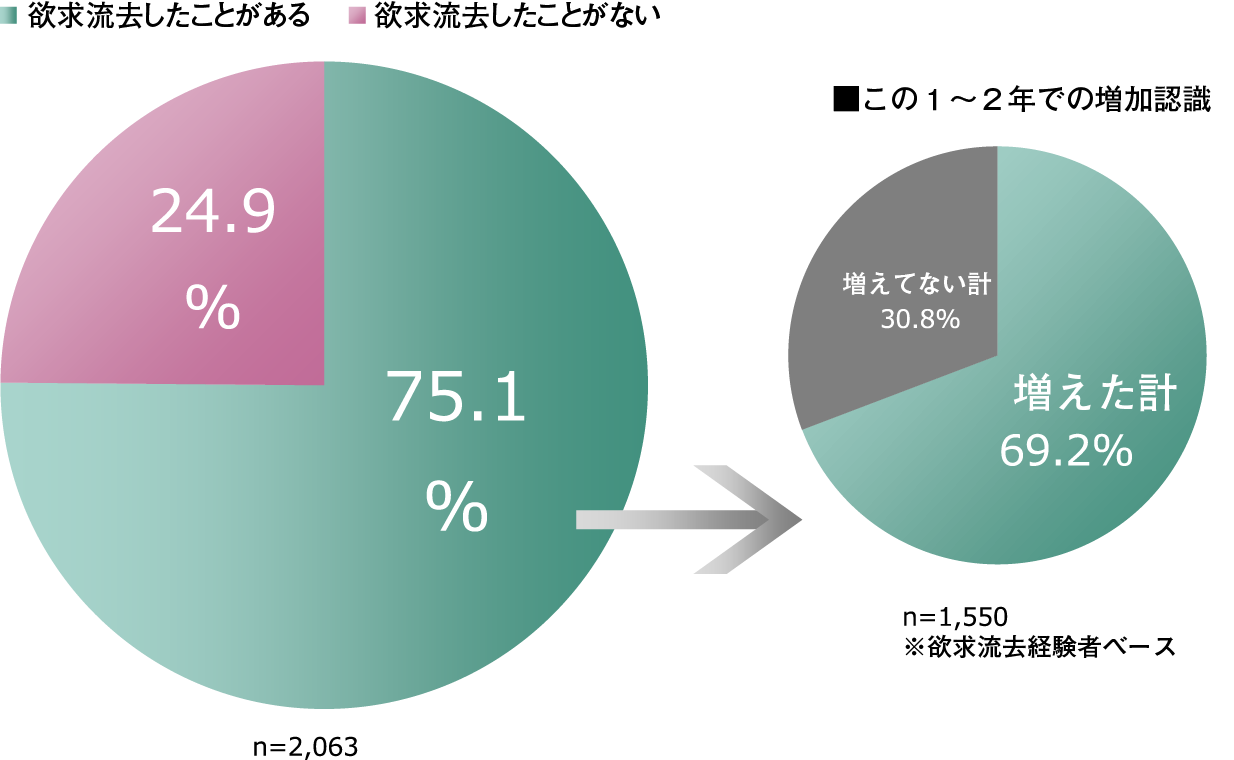

すると、全国75%の生活者に欲求流去の経験があるということが判明。

更に、経験者の中で「この1~2年でそういった経験が増えた」と認識する生活者は約7割に達していることも分かったのです。

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

「買物への欲求もある、時間もある程度かけている」けれど「最終的な買物=購買を邪魔する」。

この欲求流去の原因は何なのでしょうか?

便利だったはずの口コミがストレスに

さらに追及して見えてきたのが、増大する情報や商品を前に、買物そのものが「ストレス化」しているということでした。

欲求流去経験者の普段の買物に対する意識を見て顕著だったポイントは3つ。

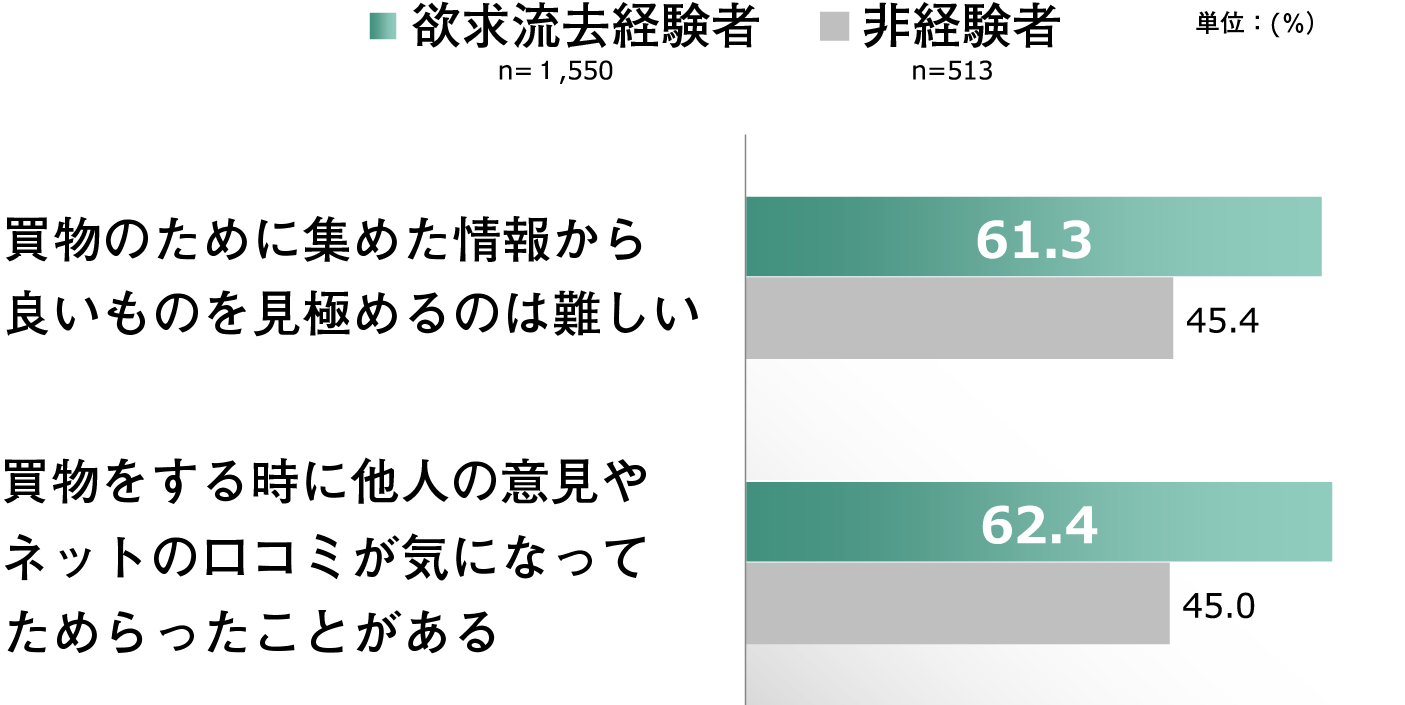

まず一つ目はかつて便利に活用していたはずの口コミや参考情報そのものが買物の邪魔になっているということです。

欲求流去経験者ほど「情報を見極める難しさ」「他人の意見や口コミが気になってためらった」と回答しています。

いままで買物の味方であったはずの「情報」も過剰になれば、それは「どの情報が正しいのか?自分に合っているのか?見極められないストレス」となる。そして、「買いたい」という欲求を踏みとどまらせてしまうのです。

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

価格の見える化もストレス

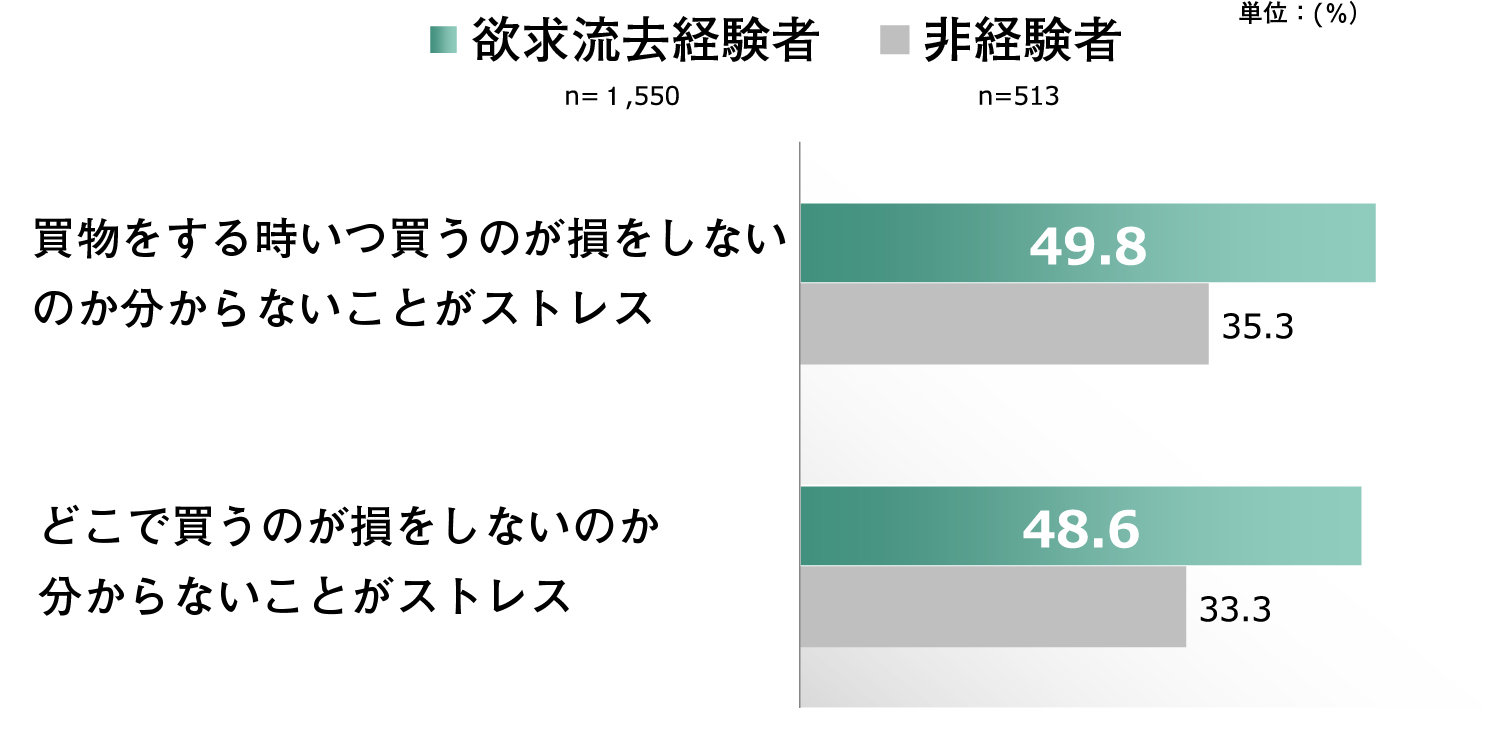

さらにこう言った情報の増大の一つに「価格の見える化」があります。いまや手元でスマートフォンを叩けば、どの商品が、どこでいくらで買えるのか?インターネット通販を中心にすぐわかります。さらに家電などでは「価格の推移」の情報まで可視化されているのです。いままでこう言った情報も便利なものでしたが、情報過多のいま、こういった情報も買物を邪魔します。

実際に欲求流去経験ほど「いつ、どこで買うのが損をしないのか?」ということに神経をとがらせ、ストレスに感じているのです。「欲しい」と思ったとしても「今じゃないかもしれない…」という思いが頭をよぎり、買物を踏みとどまらせてしまうのです。

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

自分にとって必要なモノを見失う

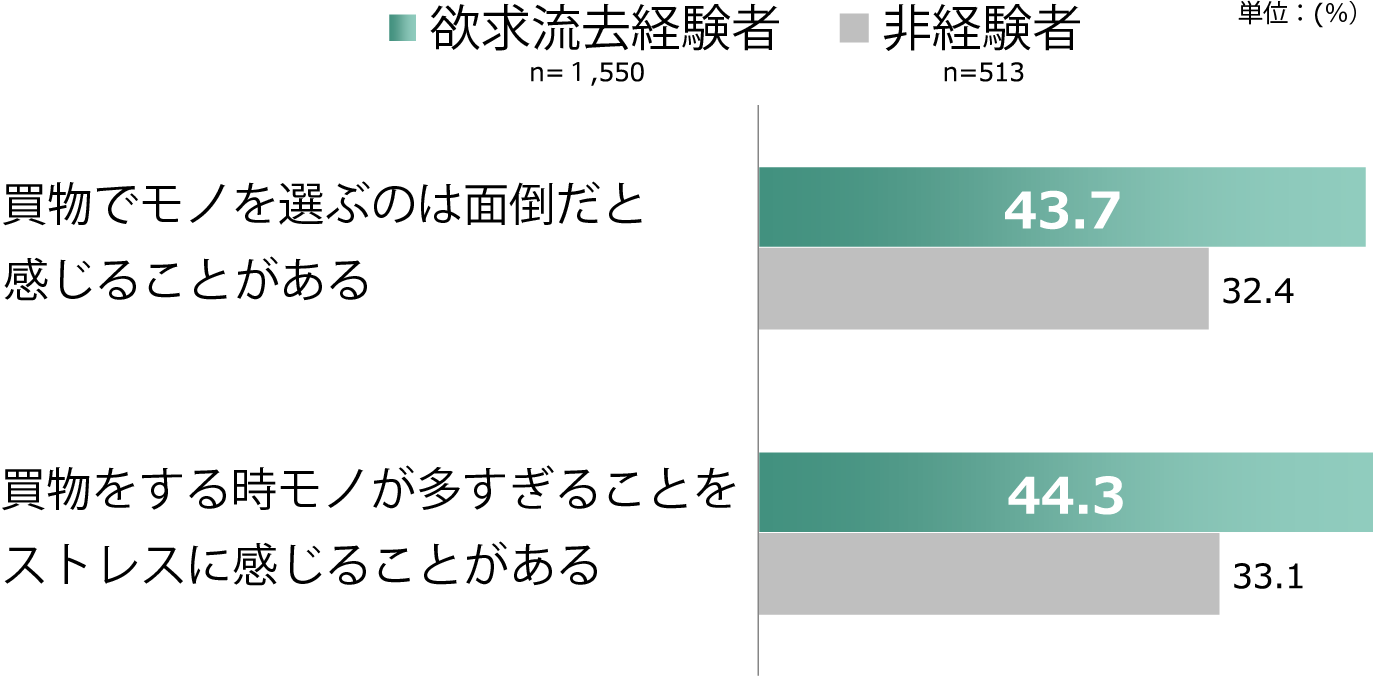

口コミ、価格、買う場所…様々な情報が氾濫するなか、買物ストレスを抱える生活者。その上実際の商品も数多く店頭に並んでいます。例えばコンビニエンスストアの店頭を見ても、ブランド、メーカー、香り、季節のキャンペーン品…多種多様な商品で溢れています。私たちがコンビニの店頭で行った視線観察調査では、飲みものの売場の前に立った数秒で約80個の商品が目に飛び込んできたという結果があるほどです。

このような情報氾濫の上に、モノも溢れることで生活者は「自分にとって必要なモノ」を見失い、選べないという状況が生まれているのです。欲求流去経験者ほど「モノ選びが面倒」「モノが多すぎることがストレス」と答えていることはその表れと言えるでしょう。

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

出典:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

買物ストレス時代にどんな買物をつくるのか?

「増える口コミ」「見える価格」「多様な商品」。これはこれまでの「明るい買物」を象徴していた現象でした。インターネットでこの情報を手に入れることで生活者はより賢く、コスパの良い買物をすることが出来たのですから。

けれど、情報爆発、スマホでの常時接続時代を迎えた今、これまで生活者の味方をしていたはずの「多様な情報・商品」そのものが買物の邪魔をするようになってしまったのです。こんな時代にどんな買物を生み出せばいいのか?買物欲を実際の「買物」と結びつけるにはどうすればいいのか?私たちは、暫定的な結論として生活者を買物ストレスから解き放った「心地よい買物」が答えだ、と提言をしています。しかし、これが最終的、総合的な答えだとは考えていません。博報堂買物研究所はその答えを今も考え続け、これから提言をさせていただく予定です。

「欲しいモノなんてないよね~」という巷でよく言われることを、生活定点で検証するだけで、時代の深層を考えつづけるきっかけがつかめる。これも生活定点という長期時系列データだからこその素晴らしさですね。

ぜひ皆さんも、このデータを使って深い思考の旅への入り口を見つけてはいかがでしょうか?

【調査概要】:博報堂買物研究所「欲求流去実態調査」

「欲求流去の経験」「買物意識」「情報意識」「欲求流去が起きるプロセス」を把握するための調査を実施。

対象者:全国20~60代男女2,063人 ※性年代の割り付けは最新人口動態調査結果に準じる

手法:インターネット調査

期間:2016年2月5日~7日