以前から教育分野などでは、日本の横並び主義を改めようという機運があった。そこに乗り、2040年には人の能力を幅広くスコア化し、最適な進路をAIが判定するシステムが導入されていた。その目的は、若い段階で分野別の才能を発掘し、AI活用によって最適な個別指導を行い育てることだった。そうしたシステムは、各国で競いあうように開発され、日本でも人材育成に成果を挙げつつあった。

このシステムによって判断された個々人の進路は、生活者に強要されるものではなかった。しかし、ひとりの生活者の立場からすれば、それは個人では知り得ない情報を駆使した、正しい判断と感じることもまた事実だった。

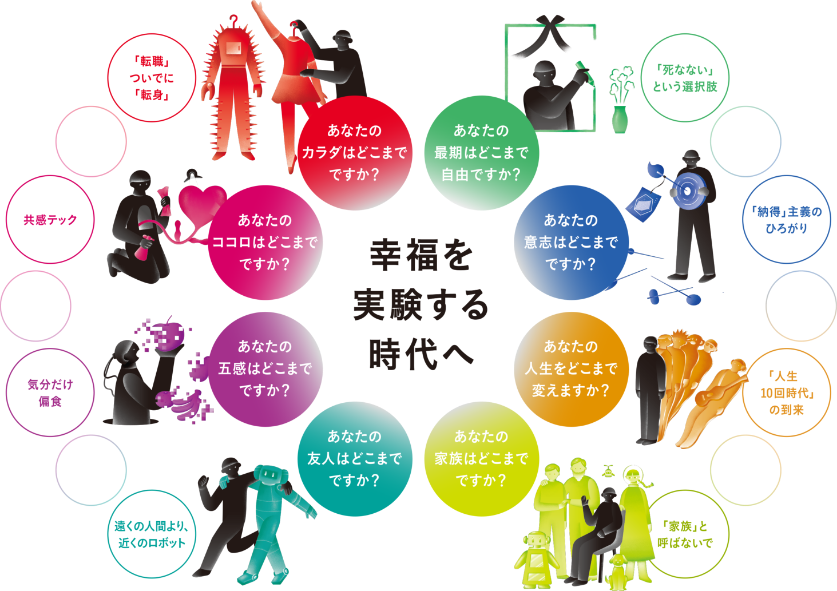

この状況は、人が人生の目標を持つことを変えるものでもあった。目標はあくまでも本人が意志で決めることと考える「ふつう」と、AIに提示される目標を適正なものとして受け入れる「ふつう」とがせめぎあうようになっていた。

AIの判断を受け入れることが、もの心がついた頃から「ふつう」だった世代のことを「お任せネイティブ」と呼ぶようになっていた。その上の世代には「今の時代は情報や選択肢が多すぎて、自分で選べない。だからAIに情報を取捨選択してもらわざるを得ない」という感覚もあったが、お任せネイティブにはその感覚ももはや薄くなっていた。AIが情報を選択してくれるのは、あまりに「ふつう」になっていたからだ。それは、子が親に世話を焼かれるのと同じくらい自然なことだった。

お任せネイティブのなかには、人生の目標のみならず、恋愛や結婚の相手選びなどでもAIの判断を重視する人が少なくなかった。

2つの「ふつう」の狭間で、自分自身の「納得」を重視すべきだという考え方をとる人たちが増えていた。システムに提示される目標や指導に闇雲に従うのではなく、「それは本当に正しいのか」「なぜそうなのか」を自分自身で試行錯誤を重ねながら考え続ける。その結果として、自身で「納得」する過程を大事にする人たちだった。

システムの言う通りに努力しても、後に才能が開花しない人も実際には大勢いた。そのときに自分自身で納得していた人は、誰かのせいにすることもなく、その後の人生もリカバリーしやすいといわれていた。

子どもの適性判定と目標設定が早期化したことで、一部の企業では才能のある子どもを支援し、ある意味では囲い込む動きが活発化していた。企業が直接管理し、職業訓練を兼ねる学校も増えていた。

一方、囲い込みの早期化は、子どもたちにほかのやりたいことが芽生えたときに、軌道修正がしにくいという問題もはらんでいた。

特定分野のエキスパートを育てやすくなる一方で、その分野のなかでは人びとの能力やスタイルの均一化が進んでいた。例えば、スポーツ選手の走るフォームや戦術に個性が出にくくなっていた。 その理由は、AIの判断をベースに、パフォーマンスが最大になる指導が全員に行われ、各人の癖は修正の対象になっていたからだ。

パフォーマンスは向上したが、個性は弱くなっていた。どうやって人に魅力を感じてもらえる自分らしさを発揮するのか。そこが新しい「努力」のポイントとなりつつあった。