第15回

「何を見ているのか言ってごらんなさい。あなたがどんな人だか言ってみせましょう」

はじめまして。わたくし、博報堂DYメディアパートナーズの藤原と申します。

私は現在、メディア環境研究所というところで、生活者とメディアの関わりについて広く・深く、様々な研究をおこなっております。今回は2016年度調査が新たに加わった生活定点データを手掛かりに、「生活者とメディア」について少し考察させていただきます。

現代は情報化社会です。あるいは情報過多社会かもしれません。

メディア環境研究所が発表しているメディア定点調査2016によると、メディア接触時間は実に一日あたり393.8分と過去最長になりました(東京地区の調査)。つまり我々は実に一日のうち6時間30分強、テレビ・新聞・雑誌・ラジオ・パソコン・モバイルのいずれかに触れて生活しているという状況です。

またこれは生活者の自認する上記6メディアの接触時間を示しており、ここには含まれない、例えば電車内でのトレインチャンネルへの接触や街角のディスプレイから得ている情報接触時間などは考慮されておりません。こうなると、もはや現代人は「意識がある時間は常になんらかの情報に触れている存在」といっていいかもしれません。つまり現在の生活者とは、常に何らかの情報を受容している「オーディエンス」そのものであるといっても、あながち誇張ではないかと思われます。

しかしその一方で、特に我々がよくよく認識しておかなければならないことは、「生活者は単なる情報受容マシーンではない」ということでしょう。パソコンなら、言語も音声も動画も指示をすれば指示された通りに情報を蓄積・加工してくれます。しかし生活者は、与えられた情報を、そのまま言われたままに蓄積・加工する存在ではありません。むしろ情報が大量になり、多様になることで、情報(源)を選択し、また個別の情報をいろいろなものに結び付けて独自に解釈し、自らの行動に結びつけているわけです。こうなると、生活者=オーディエンスとはまた、「能動的に受容している存在である(語議としては矛盾している気もしますが(笑))」ともいえるわけです。

ですから生活者の情報行動と日常意識や生活行動は、互いにウラ・オモテで結びついている関係にあるとも言えます。そしてその底に隠れている関係性を読み取るときに、我々は時代の風や潮目を理解するヒントを得ることができます。

と、いろいろと能書きを連ねてしましましたが、それがどういうことかと実感したい時に博報堂生活総合研究所が公開している「生活定点WEBサイト」はとても役立ちます。特に「似てるかもグラフ」は、直感的にとても興味深いヒントを与えてくれます。

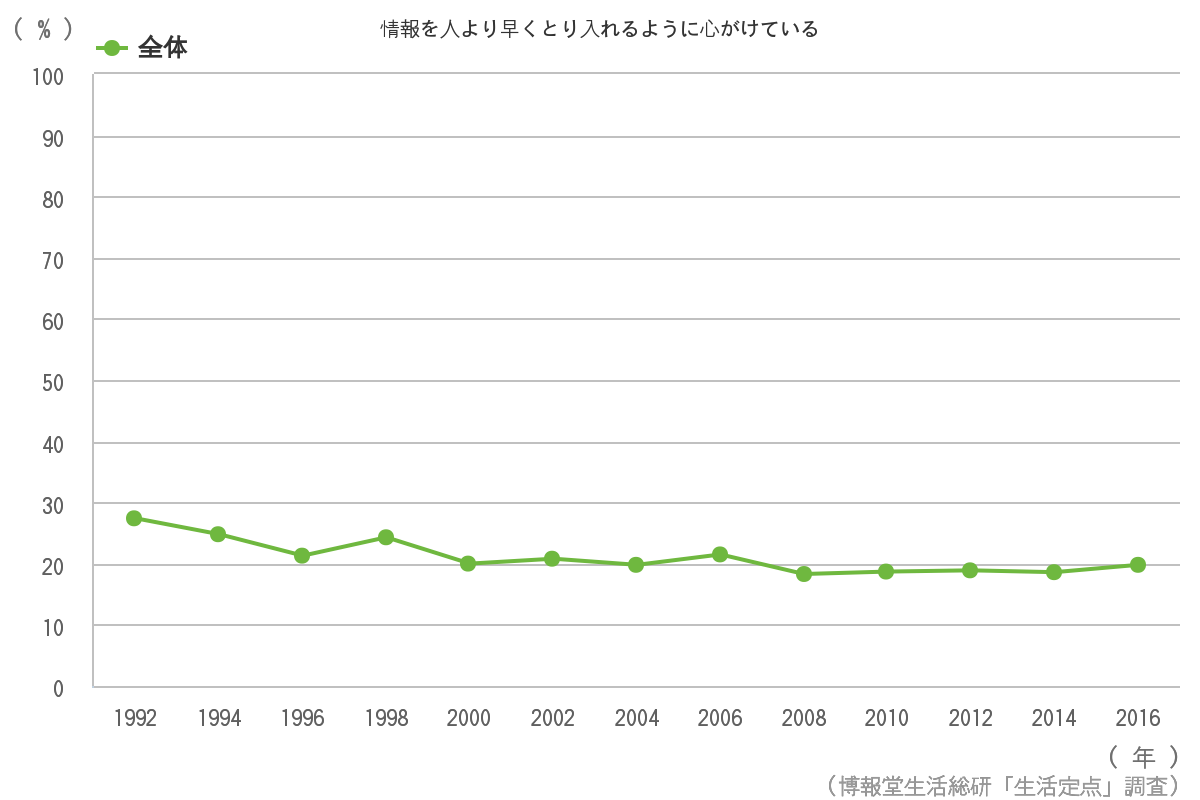

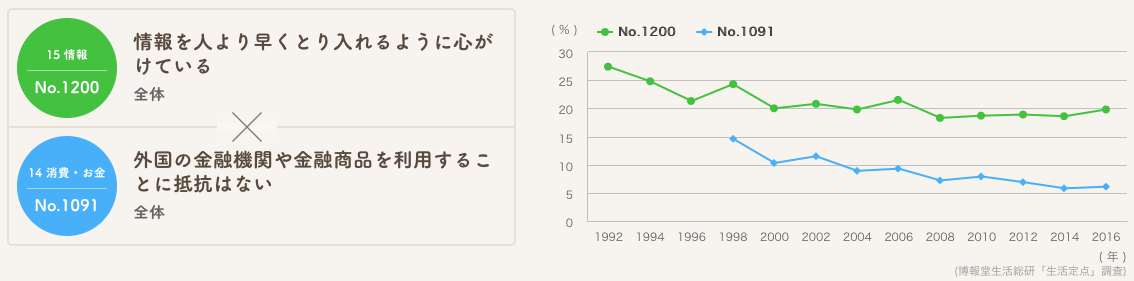

例えば「情報を人より早くとり入れるように心がけている」人は情報過多社会に意外や意外? 1992年の27.4%から2016年の19.8%までロングトレンドとしては緩やかな低減を続けている模様です。もしかしたら現在の生活者は情報が増え過ぎれば増え過ぎるほど、新しい情報についていく気持ちが萎えてくるのかもしれませんね。

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1200.html

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1200.html

しかしこれと似た推移を示している「似てるかもグラフ」が、「外国の金融機関や金融商品を利用することに抵抗はない」という投資への関心であるという点が、私はちょっと気になりました。つまり現在の「新しい情報を求めている生活者」とは、「≒投資情報などに敏感な人」とイメージされたからです。

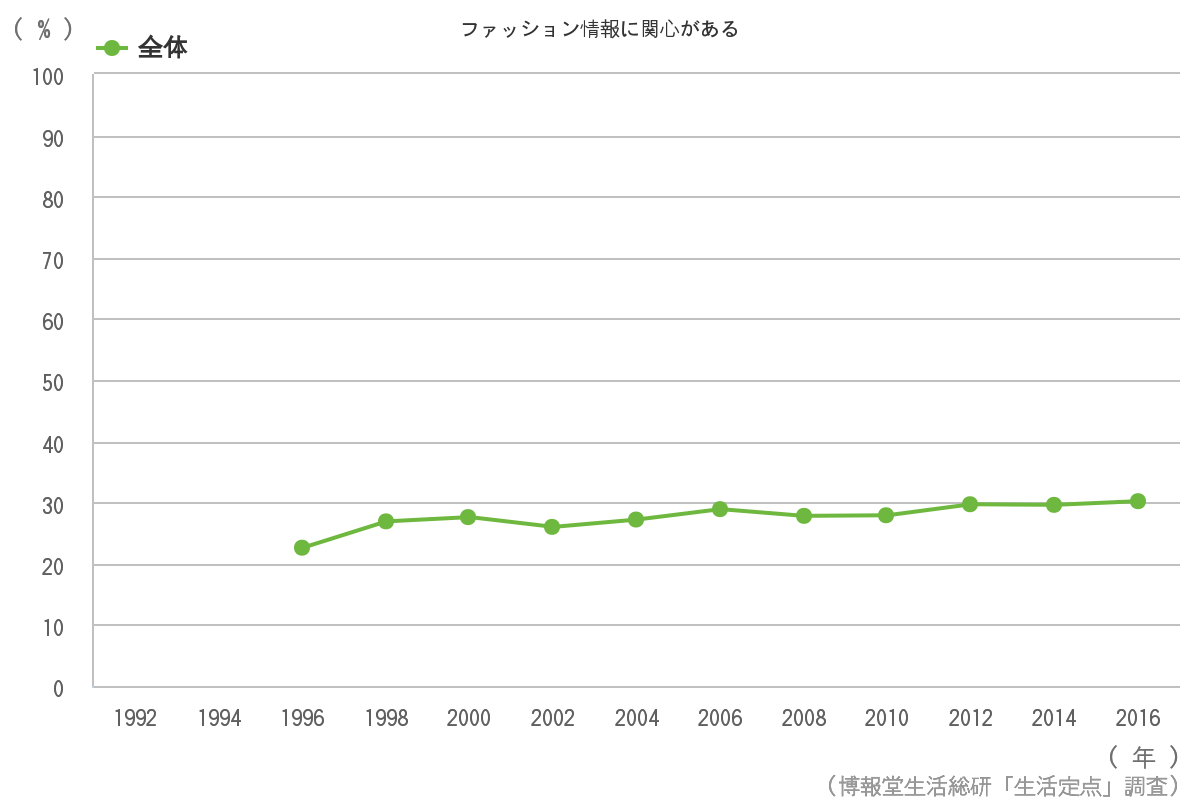

一方で「どのような情報に関心を持っていますか?」という問い掛けに「ファッション」と答える生活者は上記とは対照的にこのところ伸び続けており、1996年22.6%から2016年度は30.2%と初めて30%を上回りました。

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1240.html

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1240.html

ここも絡めて少し発想をふくらますと、現在の生活者にとっての「新しい情報」とは、「経済・金融情報」のような実利のあるものであり、ファッションなど「流行やトレンド」(この項目も1996年16.9%から2016年26.1%にジワジワと上昇を続けています。)とは異なるものと認識されているのかもしれません。今の時代ではTime is Moneyというよりも Information is Moneyと語る方がふさわしいのかもしれませんね。

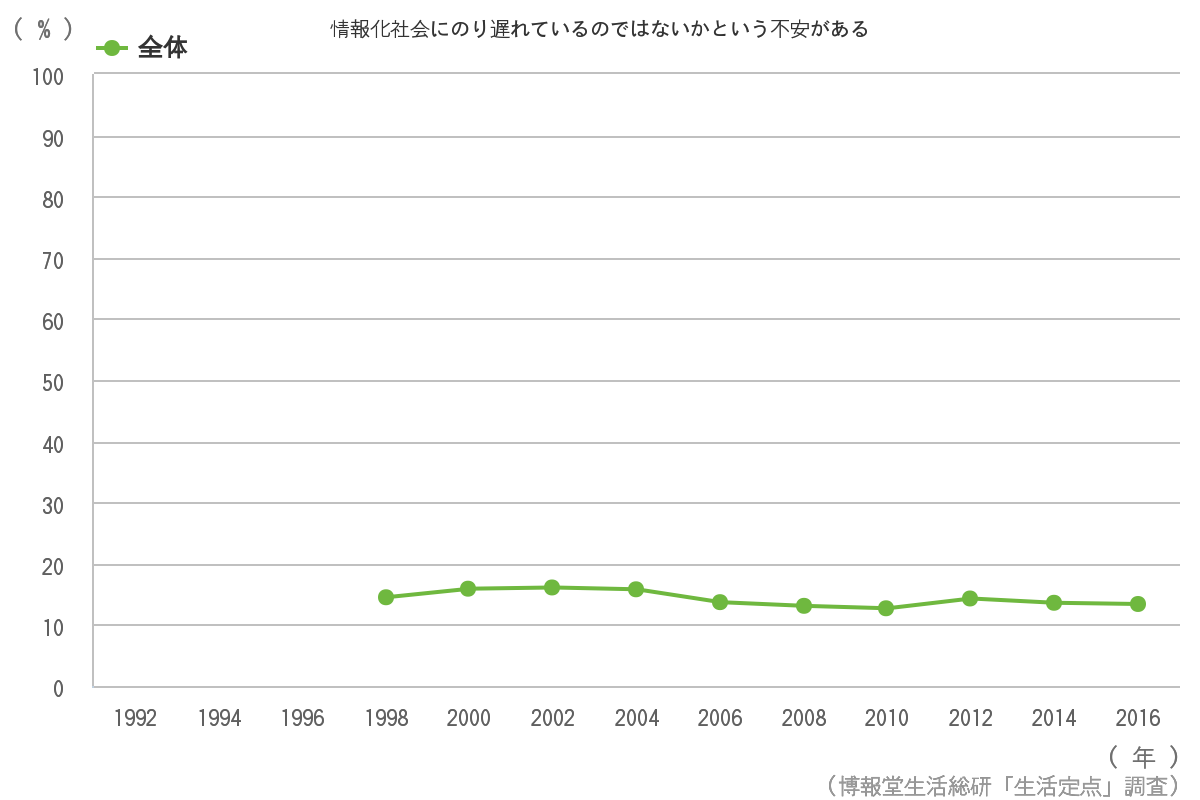

情報に関して、また違ったデータを見てみましょう。「新しい情報」へのモチベーションはこのように徐々に低下を続けているようなのですが、一方で「情報化社会にのり遅れているのではないかという不安がある」と答える人は、全体では横ばいで推移しています。つまり「新しい情報」がなくてもそれなりに世の中にはついていってるよ、というのが世の中の全般的な意識ということです。

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1219.html

https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1219.html

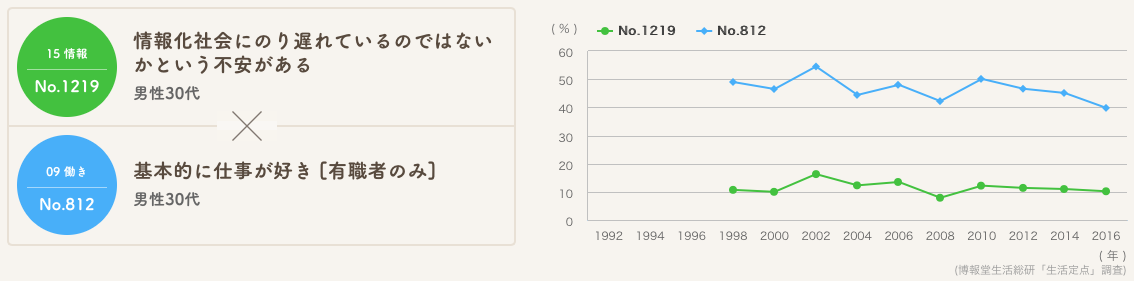

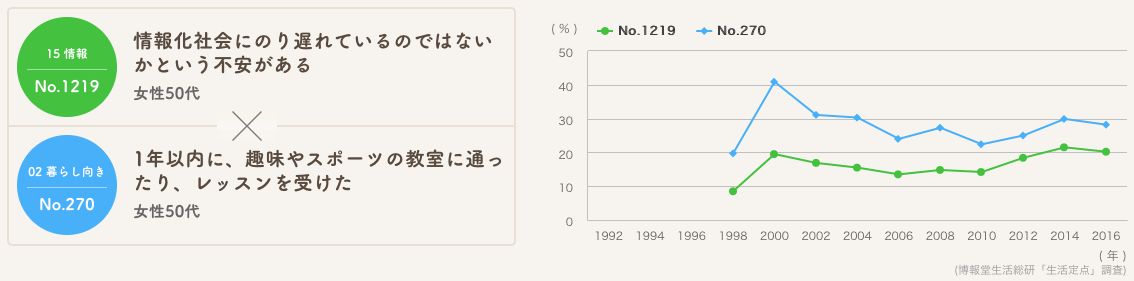

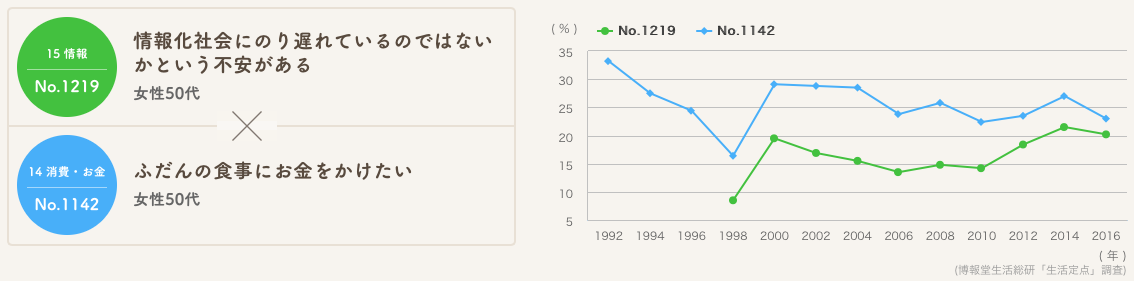

しかし「似てるかもグラフ」を見てみると、この項目についても性別・世代によって微妙なアップダウンがあり、例えば30代の男性では「基本的に仕事が好きな方である」というデータと推移が類似しており、一方で50代の女性は「1年以内に、趣味やスポーツの教室に通ったり、レッスンを受けた」「ふだんの食事にお金をかけたい」というデータの推移と類似しているようです。

「仕事に没頭して、でも世の中からずれてきているのではないかという不安が、ふと頭をもたげる」様子の30代男性と、「趣味やスポーツを始めたり、普段の食事を豪華にする」ことで時代への乗り遅れの不安を解消する50代女性、という捉え方には、これはこれで生活者のリアリティーが感じられないでしょうか?

我々は生活者を量だけでは語れません。生活者について語るなら、各項目の増えた・減ったといった量だけではなく、その関係性を汲み取って、生活の背景を語る必要があるのだと思います。

もっともデータ間の「相似」と「因果」は本来異なるものです。グラフの相似は単に「似ている」だけのことでしかないのですから、そこから「正確に語れること」には、当然限界があります。でもそのことはしっかり肝に銘じた上で、一見まったく関連のなさそうな項目のグラフの類似というイメージを「いくらかの想像力でかきまぜる」という方法は、我々がもう一歩、生活者に近づくためには有用な気がします。

そうです。私たちは情報(データ)について語るのではなく、コミュニケーションとその背景について語る必要があるのです。そして情報過多社会の生活者と同様に、ビッグデータに巻き込まれつつある我々にも今必要なものは、そういった視点で語りうる「生活者」の姿であり、「コミュニケーション」の方法なのではないでしょうか?

「ふだん何を食べているのか言ってごらんなさい、そしてあなたがどんな人だか言ってみせましょう」

これは美食家として名高い、あるフランスの法律家の言葉だそうです。

「ふだん何を見て・聞いているのか言ってごらんなさい、そしてあなたがどんな人だか言ってみせましょう」

そんなことがいえるメディアリサーチャーになるために、私も改めて生活定点データを眺めてみたいと思います。