『生活者の平成30年史』連載 第5回

平成で進んだ「家族のオープン化」、別居の親・親友も家族に

こちらは「日経BizGate」からの転載記事です。

最終回のテーマは、「家族のオープン化」です。人口の激減、急速に進んだ少子高齢化、最多となるひとり暮らし――この連載では『生活者の平成30年史』(博報堂生活総合研究所 著)の抜粋によって、平成30年間の生活者の意識や行動、価値観の変化を振り返ります。

「核家族」という言葉はもともと学術用語でしたが、1967年に一般の流行語にまでなりました。このことが象徴するように、親族から離れて夫婦と子どもだけに閉じる生活は、長らく望ましいものとしてイメージされてきました。では、核家族の内側と外側の人間関係は、平成の間にどのように変化したのでしょうか。

高まる親族への家族意識

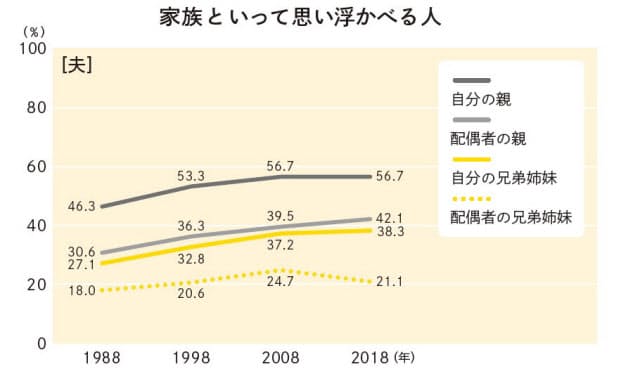

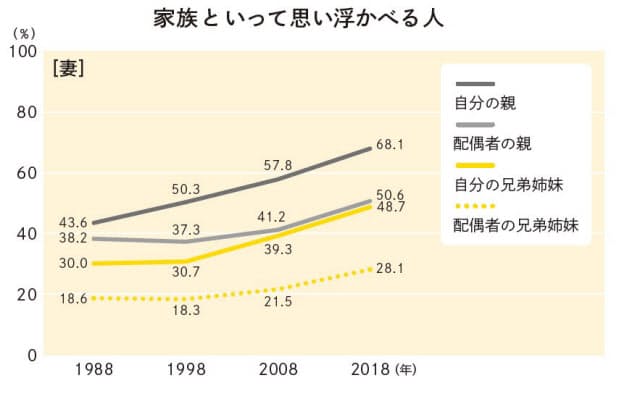

「核家族」になることは、親や兄弟姉妹と同居しないということであり、その人たちと意識上は疎遠になっていくはずだと考えるのが当然です。しかし『家族調査』によれば、親族との意識上の距離は近づいてきている傾向がみえてきます。「家族といって思い浮かべる人」(図表5―1、図表5―2)を問うと、自分の親・兄弟姉妹、配偶者の親・兄弟姉妹を家族の範疇に含める夫婦が増えています(例外として、夫の回答で「配偶者の兄弟姉妹」だけは直近で減少傾向)。

図表5-1 家族といって思い浮かべる人[夫]

図表5-2 家族といって思い浮かべる人[妻]

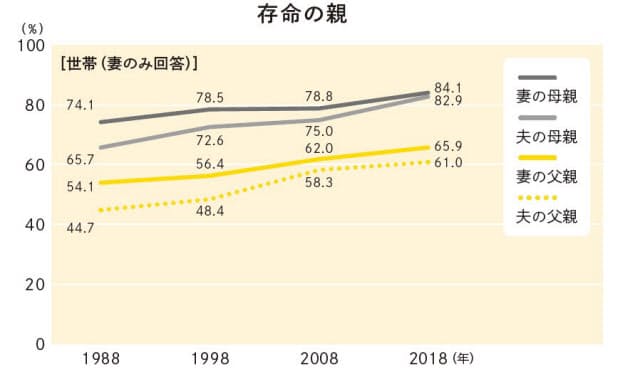

親については、そもそも長寿化の影響で存命の人が増えた(図表5―3)ことに加え、夫婦と親世帯が近居をしている場合が増えていること(図表5―4)が、この変化のベースにはあります。家庭訪問インタビューでは親から家事や育児の手厚い支援を受けている家庭が多くありました。また、親世代は夫婦に金銭や介護などの面で負担をかけたくないとも考えています。つまり、夫婦にとって親はかつてよりも気軽に、そして生活を助けてくれるパートナーとして、つきあえる間柄になっているのです。また、兄弟姉妹も親をハブとしてつながる機会が増えていると推測されます。

図表5-3 存命の親

図表5-4 夫の母親との居住状況

この平成の動向からは、「家族」という概念が同居するメンバーに限定されることなく、別居している親族へと緩やかに広がってきたことがわかります。

→続きは日経BizGateのページからご覧ください。