–日経クロストレンド(61)連載–

新商品に飛びつくのは41歳9カ月まで?調査で判明した「生活寿命」

こちらは「日経クロストレンド」からの転載記事です。

大盛りを注文できなくなるのは何歳? 深酒を控えたくなるのは? 行列してまでラーメンを食べようと思わなくなるのは? バイキングに行きたくなくなるのは? 更に、新商品にワクワクしなくなる年齢、バーゲンに行きたくなくなる年齢、恋愛感情を持てなくなる年齢は……。今回は、気になる行動や意識に関する“寿命”を徹底調査した結果を博報堂生活総合研究所の研究員が徹底解説する。

「ぼく」と自称できるのは何歳まで?

突然ですが質問です。あなたは、ご自分のことを他の人とのやり取りの中で何と呼んでいますか?

おそらく「私」「自分」「ぼく(僕)」、もう少しカジュアルな言い方なら「おれ(俺)」「うち」「アタシ」あたりが一般的なのではないでしょうか。SNSや文章では「ワシ」や「小生」、中には下の名前で自称する人もいるかもしれません。

博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)では、「生活寿命」について定量調査を行っています(首都圏・阪神圏/20~69歳男女1000人/インターネット調査/2014年1月・19年8月・24年8月実施)。

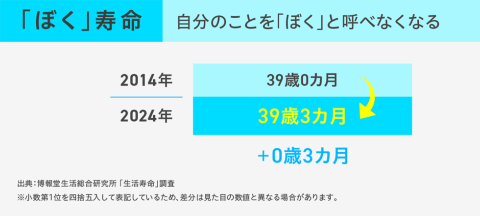

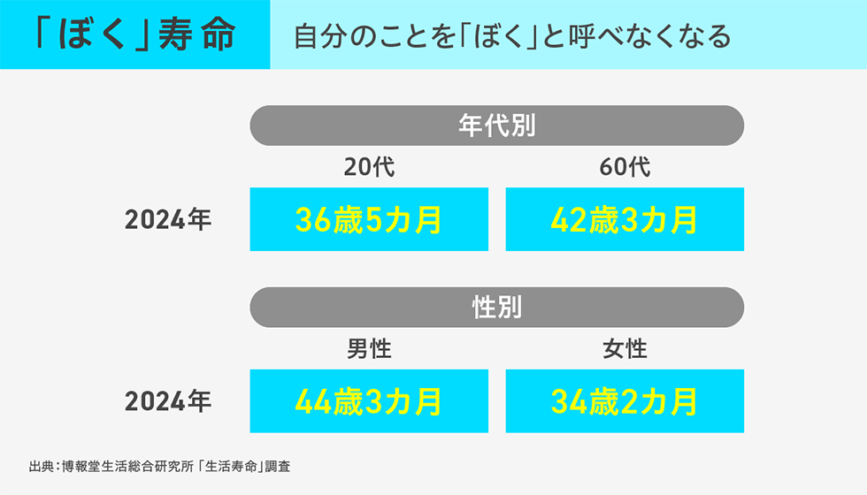

生活寿命とは、ある生活行動ができなくなったり、したくなくなったりする年齢のこと。この調査の中に、自分のことを「ぼく」と呼べなくなる、【ぼく寿命】という項目があります。24年の調査における【ぼく寿命】は39歳3カ月でした。

なおこの調査は、直近の24年だけでなく、14年、19年と3回にわたって実施しています。【ぼく寿命】については、14年の調査では39歳0カ月だったので大きな変化はありません。つまり、「ぼくという自称は10年前も今も30代まで」と分析することができそうです。

女性の「ぼく」許容年齢は低い

生活寿命の「何歳くらいまでできそうか(できたか)」という質問は、回答者がその年齢を既に過ぎているかいないか、もしくは性別によっても想像力に差が出るでしょう。そこで【ぼく寿命】について、もう少し掘り下げてみましょう。

最新の24年調査によると、20代が回答した【ぼく寿命】は36歳5カ月。回答者の年代が上がるほど寿命が伸びていき、60代では42歳3カ月。伸びても40代前半までで、50代、60代は「ぼくは卒業したもの」と考えているようです。

また、男女の意識差も顕著でした。男性が考える寿命は44歳3カ月でしたが、女性の回答は34歳2カ月。つまり女性にとって「ぼく」という一人称は、男性が思っているよりずっと若い人が話す言葉という印象が強いようです。

このデータから見えてくるのは、「人生100年時代」といわれる昨今にあっても、それは「変わらない日常が続いていく」わけではない、と考えられているということではないでしょうか。

自らが考える、もしくは社会がイメージする「年齢的な限界」は確かにあり、それに挑戦し続けるのか、もしくはリミットを受け入れて自分を変えていくのか。長い人生ですから、何度もそうした選択が迫られることでしょう。

「食」にまつわるさまざまな寿命

続いては、生きている限り一生付いてまわる「食べ物」についての生活寿命を24年調査のデータから紹介します。

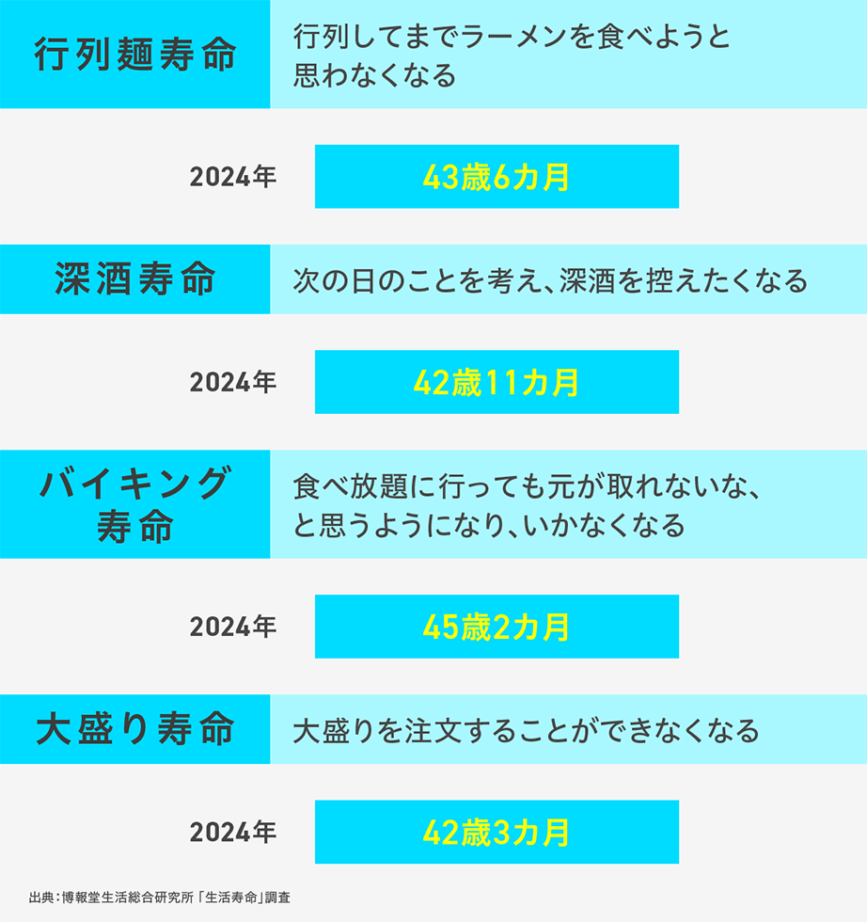

まず、結構早めに迎えてしまうのが、大盛りを注文することができなくなる【大盛り寿命】で42歳3カ月。次の日のことを考え、深酒を控えたくなる【深酒寿命】が、42歳11カ月で続きます。

大盛りと飲み過ぎは40代前半に終了してしまうというこの結果は、飲んだ翌日の体調や食べ過ぎた後の胃もたれなどの体験から、納得感がある人も少なくないのではないでしょうか。

このように歳とともに徐々に失われていく、食の楽しみ。続いて迎えるのが、行列してまでラーメンを食べようと思わなくなる【行列麺寿命】で43歳6カ月です。

日本人の国民食ともいわれるラーメン、特に人気店は行列が絶えないものですが、40代も半ばを迎える前に寿命がきてしまうのです。また、「大盛り」とも少し似ていますが、食べ放題に行っても元が取れないな、と思うようになり行かなくなる【バイキング寿命】が45歳2カ月。バイキングや食べ放題のほうが大盛りよりも非日常なイベント性があるせいか、少し長く楽しめるようです。

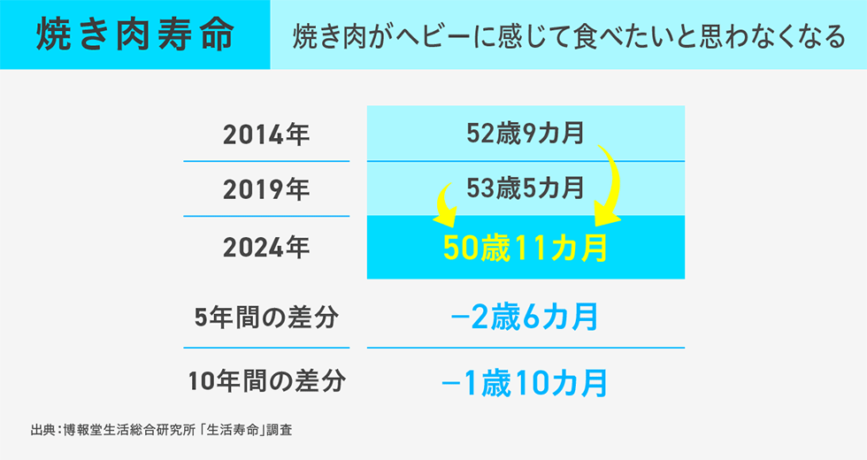

今回調査した食べ物の中で比較的長かったのが、意外にも焼き肉がヘビーに感じて食べたいと思わなくなる【焼き肉寿命】で50歳11カ月です。

50代に足をかけたものの、実は19年の調査(53歳5カ月)と比較すると2年6カ月も短くなっています(14年は52歳9カ月)。中高年の人が焼き肉店でしばしば言う「カルビは要らないから、赤身の希少部位を食べたい」といった発言は、こうした限界を乗り切ろうとする工夫なのかもしれません。

→続きは「日経クロストレンド」のページからご覧ください。

<日経クロストレンド「30年のデータで解析! 生活者の変化潮流」>

◇過去の「私の生活定点」連載はこちら

◇「その他研究活動」連載はこちら↓

第40回ーー「全年齢層で共通して歌われる曲」は10年間で5倍に増加

第42回ーー年齢に代わる「2つのモノサシ」を発見 「消齢化」最新研究

第44回ーー広告から見た「消齢化」の現実と疑問気鋭コピーライターの視点

第45回ーー「ひとり好き社会」に向かう日本20~30代は7割、40~50代は?

第46回ーー消費・市場を変える新キーワード「ひとりマグマ」のポテンシャル

第49回ーー消齢化・多様化時代のブランディングとは 20代起業家の視点

第53回ーー「逆おさがり」って何?ファッション“生写真”調査で見えた3つの変化

第54回ーーZ世代の親との関係性が30年で激変 「メンター・ママ」って何?

第56回ーーZ世代が求める「ローリスク仲間」強まる同性の友人との関係

第57回ーー生活の「デジタル/アナログ比率」を大公開 アバター経験率は3割弱

第58回ーー“40代おじさん”は「イヤな人」から「取っつきづらい人」へ 最新調査で判明