–日経クロストレンド(65)連載–

デジタル世代の若者にアナログ志向が増加 購買行動の定番化に2つの要因

こちらは「日経クロストレンド」からの転載記事です。

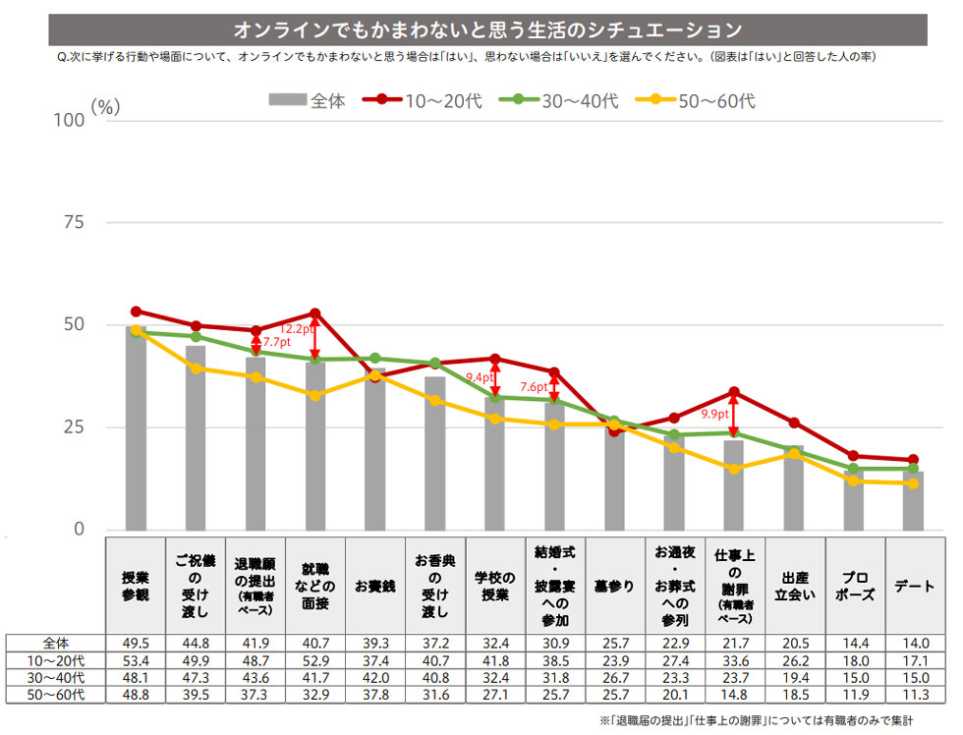

「授業参観」「ご祝儀の受け渡し」「退職届の提出」「就職などの面接」「仕事上の謝罪」……。 あなたはどこまでオンラインでも許せる? 博報堂生活総合研究所のデジタル化にまつわる生活や意識の変化を探る「生活DX定点」調査のデータを見ると、驚きの結果が見えてきた。同研究所の研究員が、デジタルとアナログの間に見え隠れする生活者の意識をひもとく。

今やオンラインでの就職面接は当たり前の光景に。では、ご祝儀の送金もオンラインで、と言われたらどうでしょうか。退職届の提出は? 仕事上の謝罪は?

効率良く、便利に、失敗せず、時間もお金も賢く使える。「デジタル化が進んだことで私たちが得たもの」は多くあります。

一方で、デジタル化はメリットだけをもたらしたのでしょうか。こうしたデジタル化にまつわる生活や意識の変化を探るため、私たち博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)が行った調査が「生活DX定点」です。

2024年に引き続き、25年3月に全国の15~69歳5000人に対して第2回の調査を実施しました(インターネット調査)。今回はその結果と生活者の生の声を交えながら、「デジタル化の恩恵と違和感」が交錯する現代人のリアルな生活意識をひもときます。

若者はほぼ半数が「ご祝儀も退職届もオンラインでOK」

まず冒頭でも触れた「オンラインでもかまわないと思うシチュエーション」という質問に関しては、「授業参観」「ご祝儀の受け渡し」「退職届の提出」「就職などの面接」は4割以上の人が「オンラインでもかまわない」と回答しました。

一般的になってきたオンライン面接だけでなく、ご祝儀の受け渡しや退職届の提出についても、もはや対面で行う必要はないとかなり多くの人が考えている、ということです。

さらに10~20代の回答結果を見ると、「授業参観」「就職などの面接」で半数を超え、「ご祝儀の受け渡し」「退職願の提出」も5割に近い数字となっており、他の年代と比べてもオンライン化への抵抗がない様子がうかがえます。

「仕事上の謝罪」はオンラインでもかまわないという人は、全体では21.7%と少数派でしたが、10~20代に限ると33.6%と相対的に高い数値でした。どんなにオンライン会議が普及しても謝罪だけは対面だろう、と思われる方も多いと思います。ですが、もはや若手社員の3人に1人にとっては、謝罪も対面がマストというわけでは必ずしもないのです(ちなみに「退職願の提出」「仕事上の謝罪」は有職者のみで集計しています)。

振り返れば、米マイクロソフトの「Windows95」が発売された1995年のインターネット元年から早30年、2025年現在、私たちの暮らしから「デジタル化」を切り離すことはもはや不可能に近いのではないでしょうか。

レシピの検索も、支払いも、趣味の世界も、出会いも、あらゆる場面でスマートフォンやパソコン、アプリを使いこなすことが当たり前となりました。さらに最近では、AI(人工知能)の話題を見ない日はありません。私たちの暮らしの隅々までデジタル化は浸透しています。

デジタル/アナログ比率が最も高かった回答は…

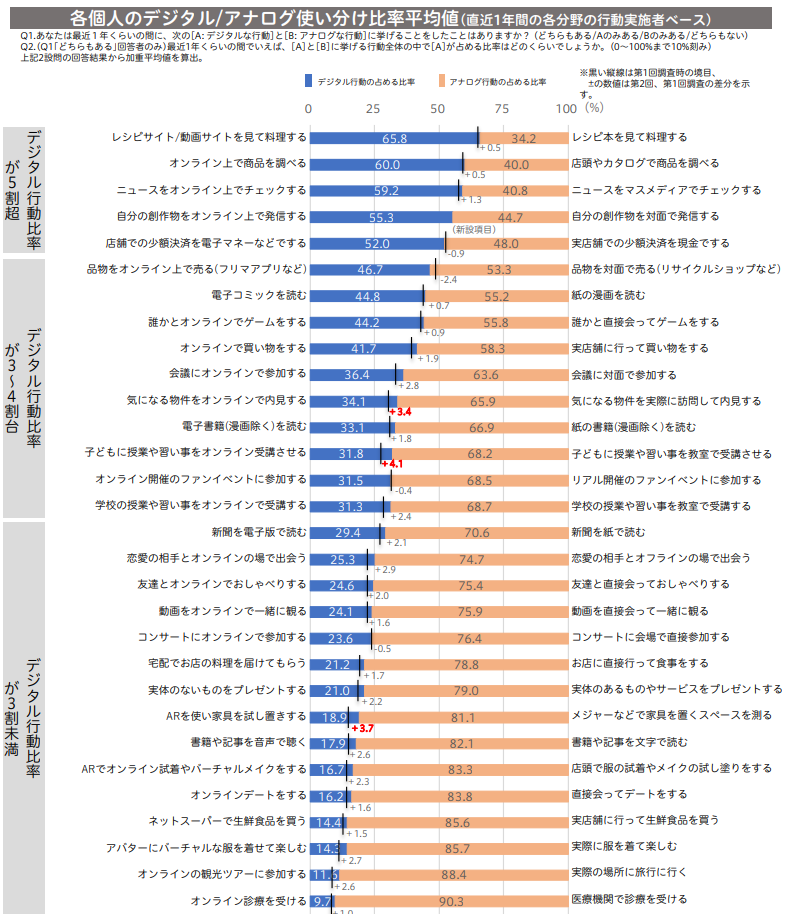

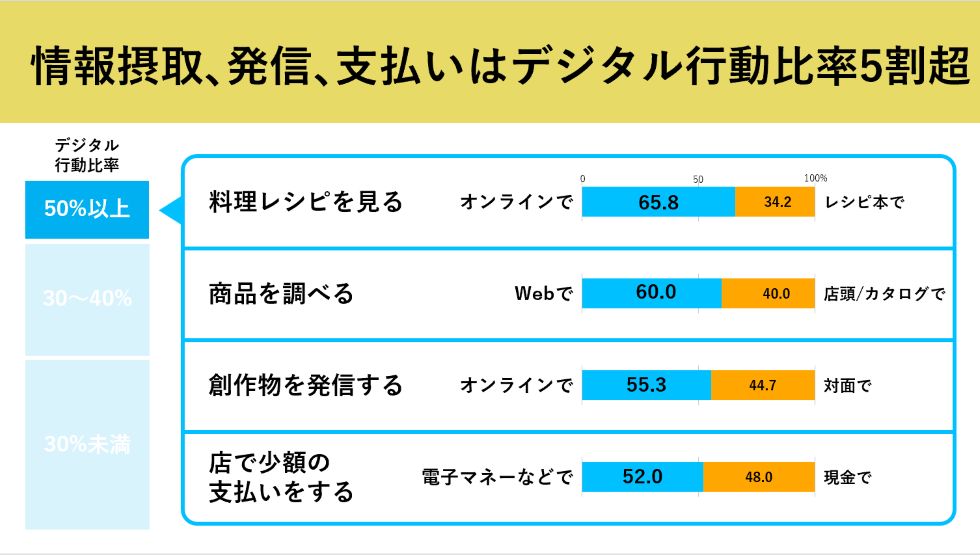

では、より生活全体を俯瞰(ふかん)すると、生活者のデジタルとアナログの使い分け方はどうなっているのでしょうか。「生活DX定点」では暮らしの30分野を網羅し、各分野での個人のデジタル/アナログ行動の使い分け比率を調べています。そのデータが以下の図です。

まず、最もデジタル行動の比率が高かった生活分野は、「料理レシピをサイトや動画サイトで見る」です。

調査では直近1年間にレシピを見て料理したことがある人に、レシピを見る際にデジタル、アナログをそれぞれどのくらいの比率で使ったか聴取しました。グラフで示しているのはその平均値です。

調査回答者全体では、デジタル側の「サイト/動画を見る」比率が65.8%、アナログ側の「レシピ本を見る」比率が34.2%という結果に。おおまかにいえば、平均的な生活者は「レシピを見て料理する」という機会が3回あったら、そのうち2回はレシピのサイトや動画を見ながら、残りの1回は本を見ながら料理しているという計算です。

他にも「オンライン上で商品を調べる」は60.0%、「創作物をオンライン上で発信する」「店舗での少額決済を電子マネーなどでする」はどちらも50%超となりました。これは都市部だけでなく、地方でも同様の傾向が見られます。

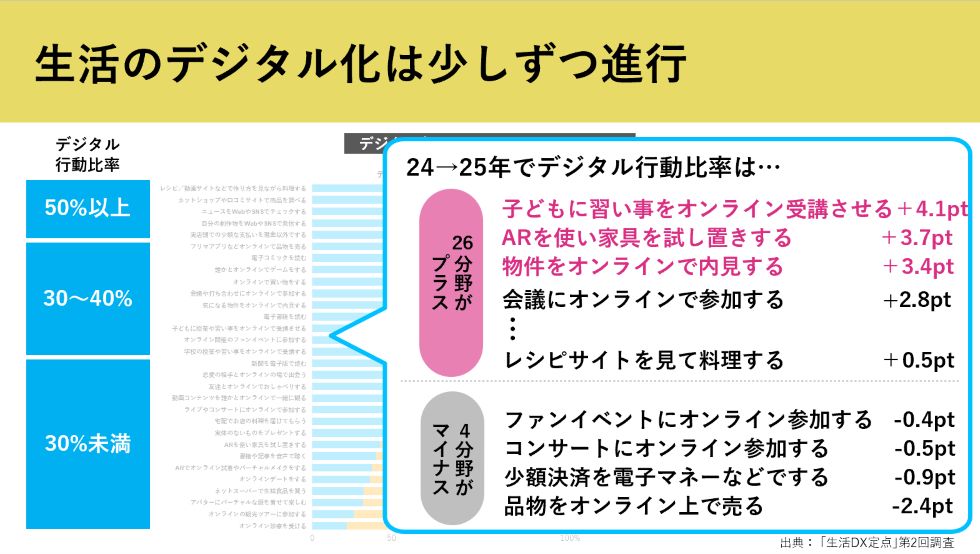

また、24年の調査よりもデジタル比率が伸びた分野としては、「子どもに授業や習い事をオンライン受講させる」(27.7%→31.8%、プラス4.1ポイント)、「気になる物件をオンラインで内見する」(30.7%→34.1%、プラス3.4ポイント)などがありました。こうした分野では、コスト面を含む効率化など、サービス提供側の事情もデジタル化を押し上げた要因の一つと考えられます。

その他の分野でも、わずかではあるもののデジタル行動の比率が増えた分野が多く、全体的に生活のデジタル化は少しずつ進行しているようです。

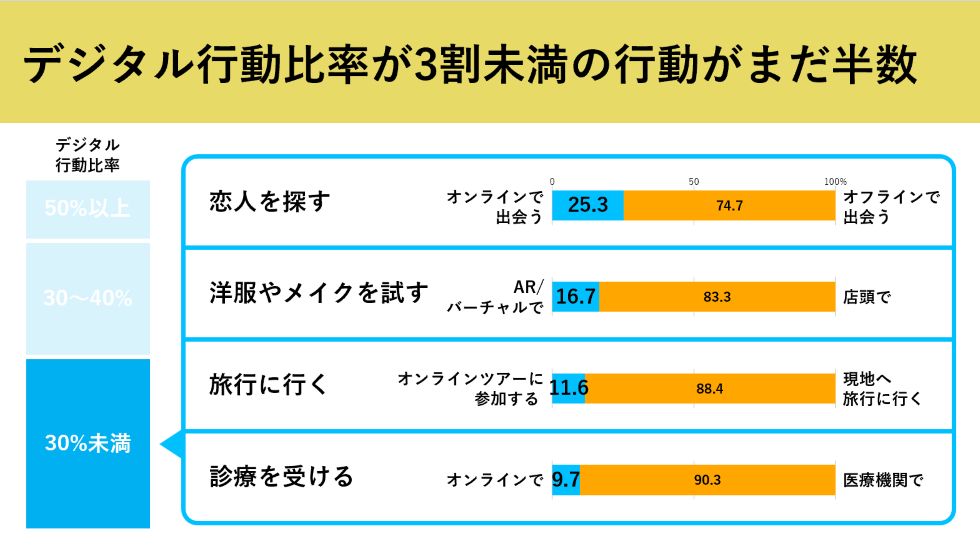

デジタル行動の比率がまだまだ低い分野は…

一方で、そもそも全体の半分に当たる15の生活分野では、まだデジタル行動の比率は3割未満にとどまっています。

特に「恋愛の相手とオンラインの場で出会う(25.3%)」「ARでオンライン試着やバーチャルメイクをする(16.7%)」「オンラインの観光ツアーに参加する(11.6%)」「オンライン診療を受ける(9.7%)」など、リアルな体験や対面性が重視される分野では、デジタル化はまだ限定的という現状がうかがえます。

そうはいっても「時代の流れとしてはすべてがデジタル化されつつあるし、どの分野でもいずれデジタル行動の比率が高まっていくんじゃないの?」と思われた方もいるのではないでしょうか。しかし、調査結果を見てみると、多くの生活者ははっきりとしたスタンスを決めかねているようです。

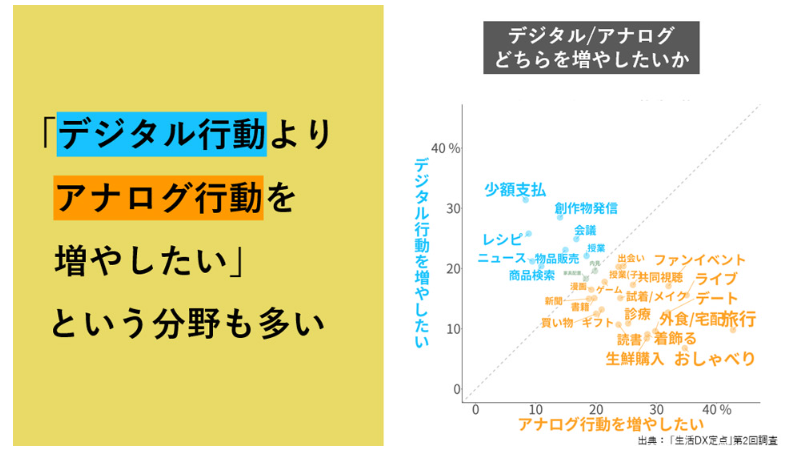

実は「あなたは今後、デジタル行動とアナログ行動、どちらの比率を増やしたいですか?」という問いに対しては、「特に比率は変えたくない」と答えた割合が最多となりました。

さらに分野ごとに見ても、「デジタル行動をもっと増やしたい」という人が多かった分野は全30分野中8分野なのに対し、「アナログ行動を増やしたい」は20分野にも及んでいます。生活者は少なくとも「どんどんデジタル化したい」というほど積極的な気分ではないようです。

こうしたデジタル化が進んでいくことを手放しで喜べないという感情の根底には一体、どんな意識や体験の変化が潜んでいるのでしょうか。

→続きは「日経クロストレンド」のページからご覧ください。

<日経クロストレンド「30年のデータで解析! 生活者の変化潮流」>

◇過去の「私の生活定点」連載はこちら

◇「その他研究活動」連載はこちら↓

第40回ーー「全年齢層で共通して歌われる曲」は10年間で5倍に増加

第42回ーー年齢に代わる「2つのモノサシ」を発見 「消齢化」最新研究

第44回ーー広告から見た「消齢化」の現実と疑問気鋭コピーライターの視点

第45回ーー「ひとり好き社会」に向かう日本20~30代は7割、40~50代は?

第46回ーー消費・市場を変える新キーワード「ひとりマグマ」のポテンシャル

第49回ーー消齢化・多様化時代のブランディングとは 20代起業家の視点

第53回ーー「逆おさがり」って何?ファッション“生写真”調査で見えた3つの変化

第54回ーーZ世代の親との関係性が30年で激変 「メンター・ママ」って何?

第56回ーーZ世代が求める「ローリスク仲間」強まる同性の友人との関係

第57回ーー生活の「デジタル/アナログ比率」を大公開 アバター経験率は3割弱

第58回ーー“40代おじさん”は「イヤな人」から「取っつきづらい人」へ 最新調査で判明

第61回ーー新商品に飛びつくのは41歳9カ月まで?調査で判明した「生活寿命」

第62回ーー若者が使う「ネオダジャレ」の実態 ジョイマン高木さんインタビュー

第63回ーーソト機能のイエナカ化、隙間テレワーク…生活者の部屋を写真でのぞき見