–日経クロストレンド(59)連載–

「仕事が好き」は大幅減 最新調査で判明した「働く」意識の激変

こちらは「日経クロストレンド」からの転載記事です。

「仕事が好き」が大幅に減っている…。博報堂生活総合研究所が1992年から隔年で実施している長期時系列調査「生活定点」の最新版や働き方に関する調査から見えてきたのは、「働く」に関する生活者の意識の変化。同研究所の研究員が豊富なデータを基に大きく変わりつつある「働く」にまつわる変化を明らかにする。

私たちの生活において、働くことは切っても切り離せないものです。日経クロストレンド読者の皆さんの多くも「働く」生活者でしょう。

この「働く」を取り巻く環境は、回復しない景気や労働力不足問題、働き方改革などの法改正、テクノロジーの進化を受けて大きな変化の過渡期にあります。そして、この変化のなかで生活者も働くことと自分の関係を捉え直そうとしています。その先にはどんな「働く」の未来や社会の可能性があるのでしょうか。

人生100年時代、私たちが今まで以上に長く付き合っていく「働く」について、“労働者”ではなく“生活者”として考えてみたいと思います。

「働く」の40年史 -1980年~現在-

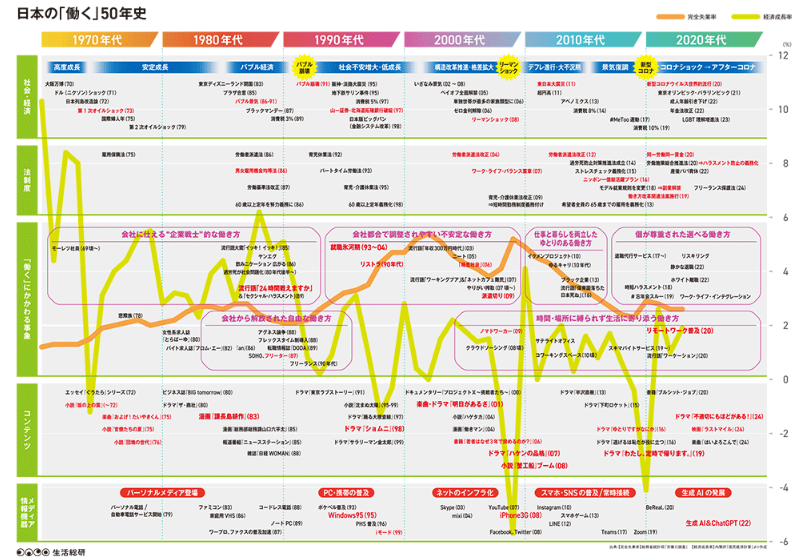

「働く」の現状を把握し、未来に思いをはせる前に、まずは日本の「働く」にまつわる時代変遷を簡単に振り返ってみましょう。詳細は、こちらの年表をご覧ください(図1)。

●1980~1991年ごろ:「働く」の熱中期

1980年代の日本は安定成長期からバブル経済期で、雇用も比較的安定していました。「24時間戦えますか」が流行語になるなど、“企業戦士”的な働き方が注目を集めました。

この時代は、専業主婦世帯の方が多く、男性が中心となって「世のため、社のため、家のため」と「働く」に熱中していた時代といえるでしょう。

●1992~2015年ごろ:「働く」の依存期

1990年代に入ると、バブル崩壊(91年)や大企業の倒産を受けて、労働市場は就職氷河期に突入します。リストラが相次ぐなか、その後もリーマンショック(2008年)が起こり、派遣切り(09年)が社会問題化しました。

やっと就職しても会社都合でいつ退職に追い込まれるか分からない不安から、会社や仕事に必死にしがみつくような、一種の依存状態であった時代です。

●2016年~現在:「働く」の手探り期

2016年ごろから潮目が変わります。「一億総活躍社会」の提言(16年)とともに、女性や高齢者活躍が支援され、副業解禁(18年)や働き方改革関連法案の施行(19年)、さらにコロナ禍をきっかけに導入が進んだリモートワークなどにより、従来の「働く」に変革が起こりはじめました。

その流れに伴い、働き方が多様化するなかで、生活者は社会や会社ではなく、自分に合った働き方を探索する「手探り期」に入っています。

では、「働く」に関する生活者の意識はどのように変化してきているのでしょうか。

働くことに対する「低温化」の進行

【低温化のポイント1】「仕事好き」が減ってきている

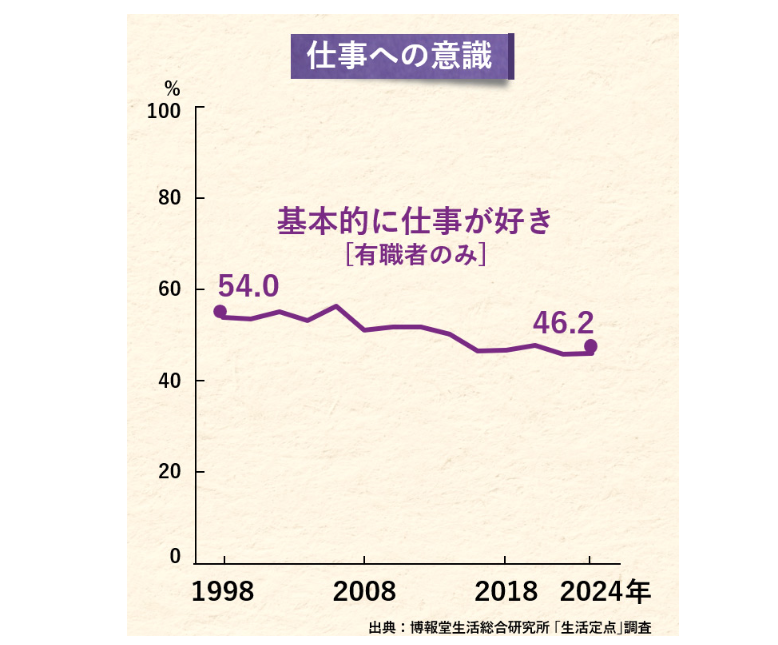

生活総研が32年間、隔年で続けている長期時系列調査「生活定点」で、「基本的に仕事が好き」と答えた有職者は、聴取開始時点の1998年では54.0%と半数を超えていました。

しかしその後じりじりと減少を続け、直近2024年では46.2%と半数を割り、26年間で-7.8ptと、大きく減少しています(図2)。

【図2】「基本的に仕事が好き」の回答率の推移

【低温化のポイント2】“休みたっぷり”派が“給料高い”派を逆転

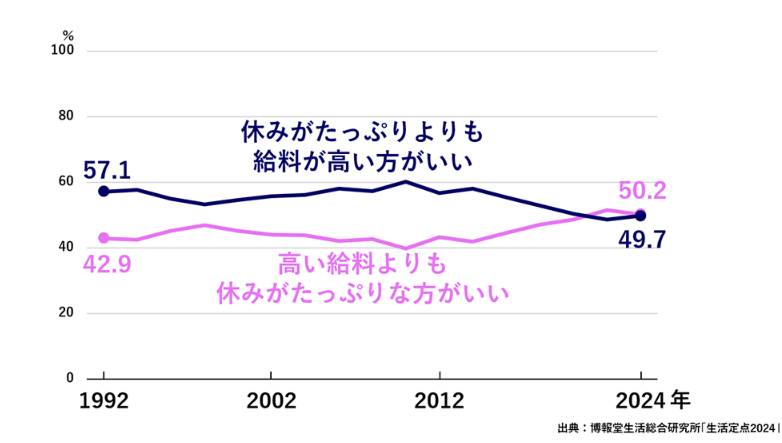

続いて、「休みがたっぷりよりも、給料が高い方がいい」と「高い給料よりも、休みがたっぷりな方がいい」という働き方についての項目ですが、1992年の調査開始以来“給料高い派”が過半数を割ることなく優位でした。

しかし、2024年についに“休みたっぷり派”が逆転し、ほぼ半々となりました。ここから、働くことよりも、プライベートを重視する人が増えてきていることがうかがえます(図3)。

なぜこのような変化が起きているのでしょうか。マクロデータも踏まえてさらに深掘りしてみましょう。

【低温化のポイント3】働いても対価に期待できなくなった

人生100年時代を迎え、人生の長期戦に金銭的に備える必要性が高まっています。また、長引く物価上昇は家計を圧迫し、暮らしに要するお金はますます増えています。

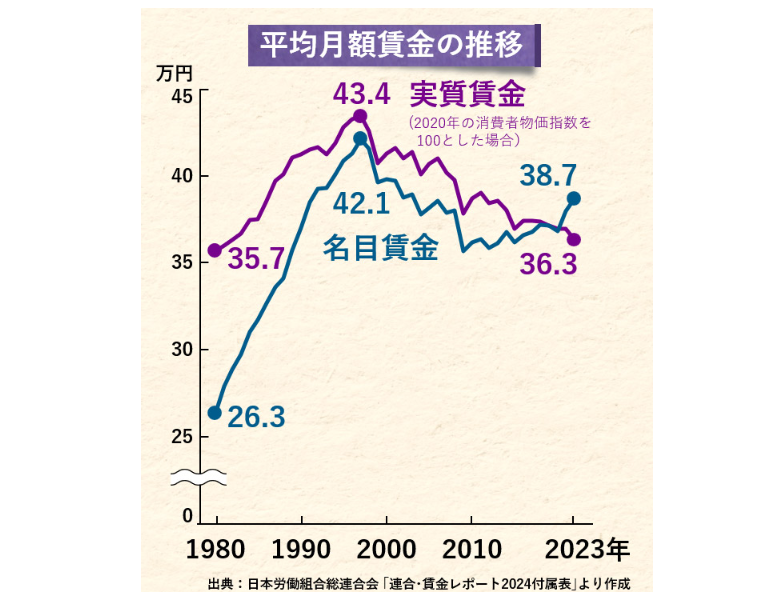

平均月収の推移を見ると、名目賃金(額面として支給されている賃金)は2010年代から回復基調ではあるものの、物価変動を考慮した実質賃金で見ると、1997年をピークに低下を続けています(図4)。

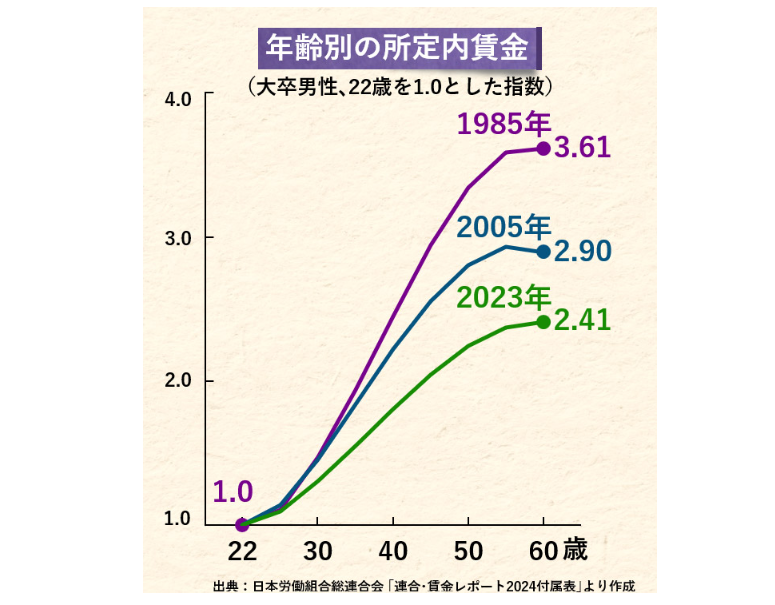

加えて、企業の年功序列制が弱まり、働き続けてもそれほど賃金は変わらないという“賃金カーブのフラット化”も同時に進んでいます(図5)。

40年前の85年では、60歳は22歳の3.61倍の金額でしたが、直近2023年には2.41倍にまで低下しているのです。

かつての長く働けば働くほど賃金が上がっていく構造は、今はその限りではなく、努力が対価に還元されにくくなっており、生活者は働いてもそれに見合った対価を期待できなくなってきているようです。

【低温化のポイント4】働くことで得られる充実感が薄くなった

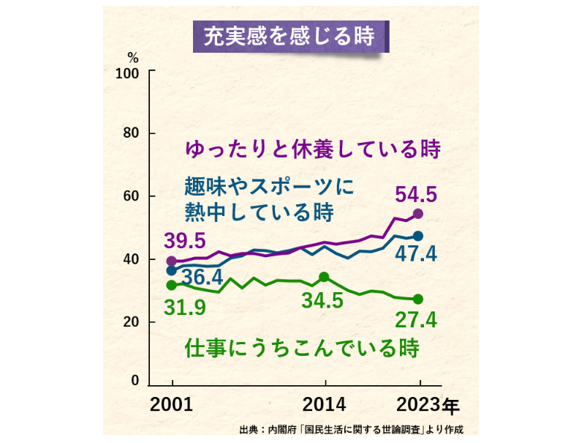

働く熱量を左右することの一つに、充実感があります。内閣府の調査で生活者がどんな時に充実感を得られるかを見てみると、「仕事にうちこんでいる時」と答えた人は、14年の34.5%以降減少傾向にあり、23年には27.4%となりました。

代わりに「ゆったりと休養している時」と「趣味やスポーツに熱中している時」が増えています(図6)。

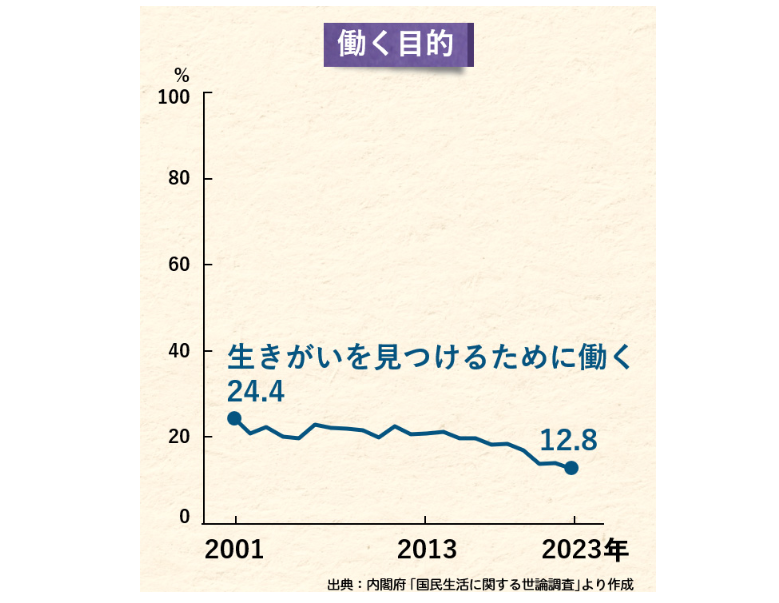

また、同じ調査で働く目的についての結果を見てみると、「生きがいを見つけるために働く」が01年の24.4%から23年には12.8%と、半減しています(図7)。

つまり、生活者は仕事よりもプライベートな時間で充実感を得るようになってきているのです。そのほかにも、働き方改革で1日に占める労働時間が減ったり、業務のデジタル化が進んで手応えを得にくくなったりしているのかもしれません。

【低温化のポイント5】会社は尽くす対象ではなくなった

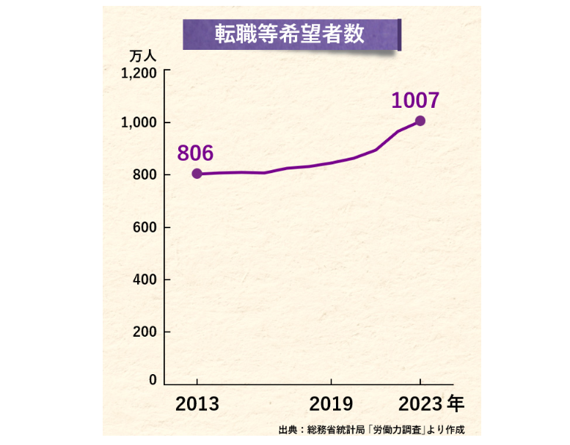

かつて日本企業の特徴とされてきた終身雇用制は、1991年のバブル経済の崩壊を機に、徐々に解体されてきました。一つの会社で勤め上げることが常識ではなくなったことで、転職等希望者数は増加し、2023年には1000万人を突破しました(図8)。

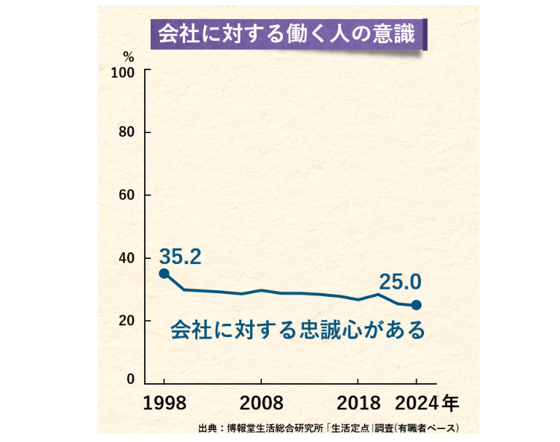

生活者の意識を見ても、「会社に対する忠誠心がある」という質問に「はい」と答えた有職者は1998年の35.2%から2024年は25.0%に減っています(図9)。

かつては、会社は安心して頼れる帰属先であり、貢献すべき対象でした。現在は良くも悪くも会社への帰属意識や忠誠心が薄れていることは確かなようです。

これらの生活者の変化を総合すると、「人生のなかで働くことを重要視し過ぎず、無理しないスタンスで働く人が増えている」ということが見えてきます。こうした状況を、私たちは働くことへの「低温化」と捉えました。

→続きは「日経クロストレンド」のページからご覧ください。

<日経クロストレンド「30年のデータで解析! 生活者の変化潮流」>

◇過去の「私の生活定点」連載はこちら

◇「その他研究活動」連載はこちら↓

第40回ーー「全年齢層で共通して歌われる曲」は10年間で5倍に増加

第42回ーー年齢に代わる「2つのモノサシ」を発見 「消齢化」最新研究

第44回ーー広告から見た「消齢化」の現実と疑問気鋭コピーライターの視点

第45回ーー「ひとり好き社会」に向かう日本20~30代は7割、40~50代は?

第46回ーー消費・市場を変える新キーワード「ひとりマグマ」のポテンシャル

第49回ーー消齢化・多様化時代のブランディングとは 20代起業家の視点

第53回ーー「逆おさがり」って何?ファッション“生写真”調査で見えた3つの変化

第54回ーーZ世代の親との関係性が30年で激変 「メンター・ママ」って何?

第56回ーーZ世代が求める「ローリスク仲間」強まる同性の友人との関係

第57回ーー生活の「デジタル/アナログ比率」を大公開 アバター経験率は3割弱

第58回ーー“40代おじさん”は「イヤな人」から「取っつきづらい人」へ 最新調査で判明