–日経クロストレンド(60)連載–

大激変 「働き方」の未来予測 仕事は「自事」へ、会社員は「社会員」へ

こちらは「日経クロストレンド」からの転載記事です。

「仕事が好き」が大幅に減っているなど、博報堂生活総合研究所の長期時系列調査「生活定点」のデータから「働く」に関する生活者の意識の変化を明らかにした前回。「働き直し」ともいうべき、生活者の新たな行動が見えてきた。今回は、後編として、既に「働き直し」を先取りして進めている生活者に直撃。「働き直し」により、個人は、また組織・企業はどう変化していくのか、未来予測していく。

▼前編はこちら

・「仕事が好き」は大幅減 最新調査で判明した「働く」意識の激変

前回の連載(前編)では、「働く」を取り巻く環境や生活者の変化、そしてそこから見えてきた、生活者が働くことをメタ的な視点で捉え直し、新たな手ごたえを生み出そうする「働き直し」について解説しました。

今回の後編では、既に「働き直し」を先取りして始めている生活者へのインタビューから、「働き直し」によってどのようなことが起こるのか、そして「働き直し」が広がる未来の可能性について展望していきます。

「働き直し」で生活者と会社や世の中との関係が変わる

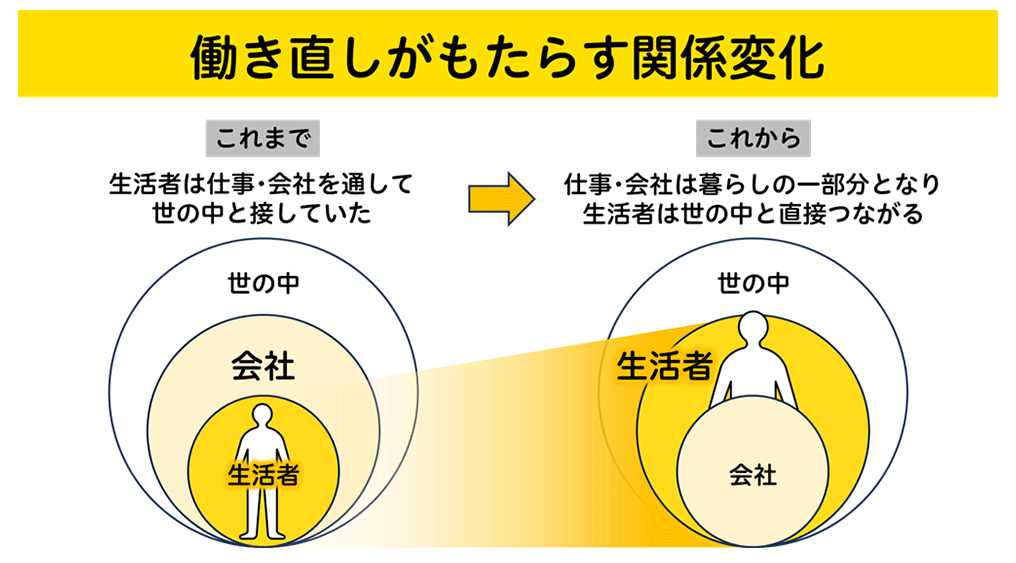

今までは、会社への帰属意識が強く、仕事が人生の中心である生活者も多く存在しました。そのため、仕事や会社を通じて世の中と接するにとどまっていました。

しかし、これから「働き直し」が進んでいくと、生活者にとって会社は暮らしの一部に過ぎなくなります。つまり、会社と生活者の関係の逆転が起こるわけです。これにより、生活者は会社や仕事を活用しつつも、世の中と直接結びつく機会が増えていくでしょう(図1)。

そうなると、働くことはどのように変わっていくのでしょうか。生活者の実例も踏まえながら考えていきたいと思います。

【関係の変化(1)】仕事は“自事”へ

「働き直し」が進むと、会社の仕事を自分主体で捉え直すようになります。組織から命じられた義務ではなく、貴重な時間と労力を割くに値する自分事として、会社の資源や機能を活用しつつ、自分がやりたいことや思いを実現していく。

仕事は「仕えること」ではなく、「自分事」に。いうならば“自事”になっていくかもしれません。

では、仕事を“自事”にしている生活者の例をご紹介しましょう。

Nさん(37歳)は、インクジェットプリント技術に定評がある印刷会社に勤務しており、趣味でランニングチームに所属しています。既存のランニングウエアは黒一色など地味なものが多く、欲しいものがないと感じていました。

そこでNさんは、ご自身の仕事と趣味をメタ的な視点で捉え直し、自社の技術を生かした、柄やデザインに特徴のあるランニングウエアブランドを新規事業として立ち上げることを経営陣に提案しました。

BtoB専業だった会社にとって初めてのBtoC事業でしたが、Nさんの思いで事業化が実現し、4年間にタンクトップだけで1万着以上販売する、自社のヒット事業に成長しているそうです。

Nさんは、「働き直し」を通じて、1人のランナーとして理想のランニングウエアを手に入れることができただけでなく、学生時代からの夢だった「服作り」を仕事にする、という思いも実現しました。

さらには会社の業績貢献にもつながっています。“自事”は生活者のわがままではなく、会社から求められることをメタ的な視点で捉え直し、その意味を変えることで結果的に会社のメリットも創出できる「働き直し」といえるでしょう。

ここで、生活者調査の結果も見てみましょう。

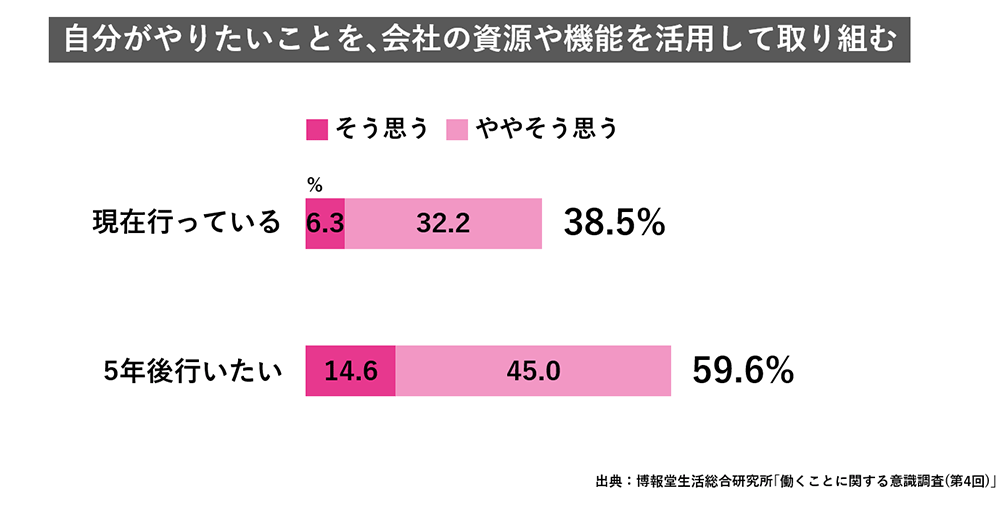

働き方として「自分がやりたいことを、会社の資源や機能を活用して取り組む」ことを、「現在行っている」と答えた人は38.5%。「5年後行いたい」と答えた人は59.6%となっており、仕事を自分に引き寄せ“自事”にしていきたいと望んでいる人が半数を超えていました(図2)。

【関係の変化(2)】会社員は“社会員”へ

「部長」や「リサーチャー」など、働いている人の多くは何らかの「肩書」を持っています。従来の肩書は、所属する組織や立場を表すものでした。これからの時代は、この肩書を生かしつつ、会社や組織の枠を超えた「働き直し」を実現していくようになるでしょう。

例えば、ある地域やコミュニティの一員として貢献したいとき、いち住人やファンとしてよりも、社員や働く人としての立場の方がより深く広くコミットすることができます。

働くことを活用し、会社という枠組みを超えて社会と直接つながって“社会員”として活躍する人が増えてくるかもしれません。

では、会社員から“社会員”になった生活者の事例を見てみましょう。

→続きは「日経クロストレンド」のページからご覧ください。

<日経クロストレンド「30年のデータで解析! 生活者の変化潮流」>

◇過去の「私の生活定点」連載はこちら

◇「その他研究活動」連載はこちら↓

第40回ーー「全年齢層で共通して歌われる曲」は10年間で5倍に増加

第42回ーー年齢に代わる「2つのモノサシ」を発見 「消齢化」最新研究

第44回ーー広告から見た「消齢化」の現実と疑問気鋭コピーライターの視点

第45回ーー「ひとり好き社会」に向かう日本20~30代は7割、40~50代は?

第46回ーー消費・市場を変える新キーワード「ひとりマグマ」のポテンシャル

第49回ーー消齢化・多様化時代のブランディングとは 20代起業家の視点

第53回ーー「逆おさがり」って何?ファッション“生写真”調査で見えた3つの変化

第54回ーーZ世代の親との関係性が30年で激変 「メンター・ママ」って何?

第56回ーーZ世代が求める「ローリスク仲間」強まる同性の友人との関係

第57回ーー生活の「デジタル/アナログ比率」を大公開 アバター経験率は3割弱

第58回ーー“40代おじさん”は「イヤな人」から「取っつきづらい人」へ 最新調査で判明