「生活圏2050プロジェクト」#04

「社会的農業」がまちを将来につなぐ(前編)

連載コラム第4回は、「地産地食」を合言葉に地域内循環型経済とその担い手の育成を目指す徳島県神山町「フードハブプロジェクト」の取り組みについて、支配人の真鍋太一さんとの対話・前編です。人口減少社会における新たな生活文化と経済(エコノミー)の創出を構想する「生活圏2050プロジェクト」。プロジェクトリーダーを務める鷲尾研究員が、既に今各地で始まっている新しい生活圏づくりの取り組みを伝えます。

「社会的農業」が生活圏の持続性をつくりだす。 〜徳島県・神山町「フードハブ・プロジェクト」の挑戦〜

徳島市の中心部から車で約1時間。神山町は人口約5,300人の山あいの町です。町の真ん中を流れる鮎喰川流域に連なる集落や農地を小高い山々が取り囲む風景。ここでは農業や林業を中心とする暮らしが営まれてきました。しかし、多くの中山間地域と同様に、神山町も人口減少と高齢化が著しく、過疎化の課題を抱えています。

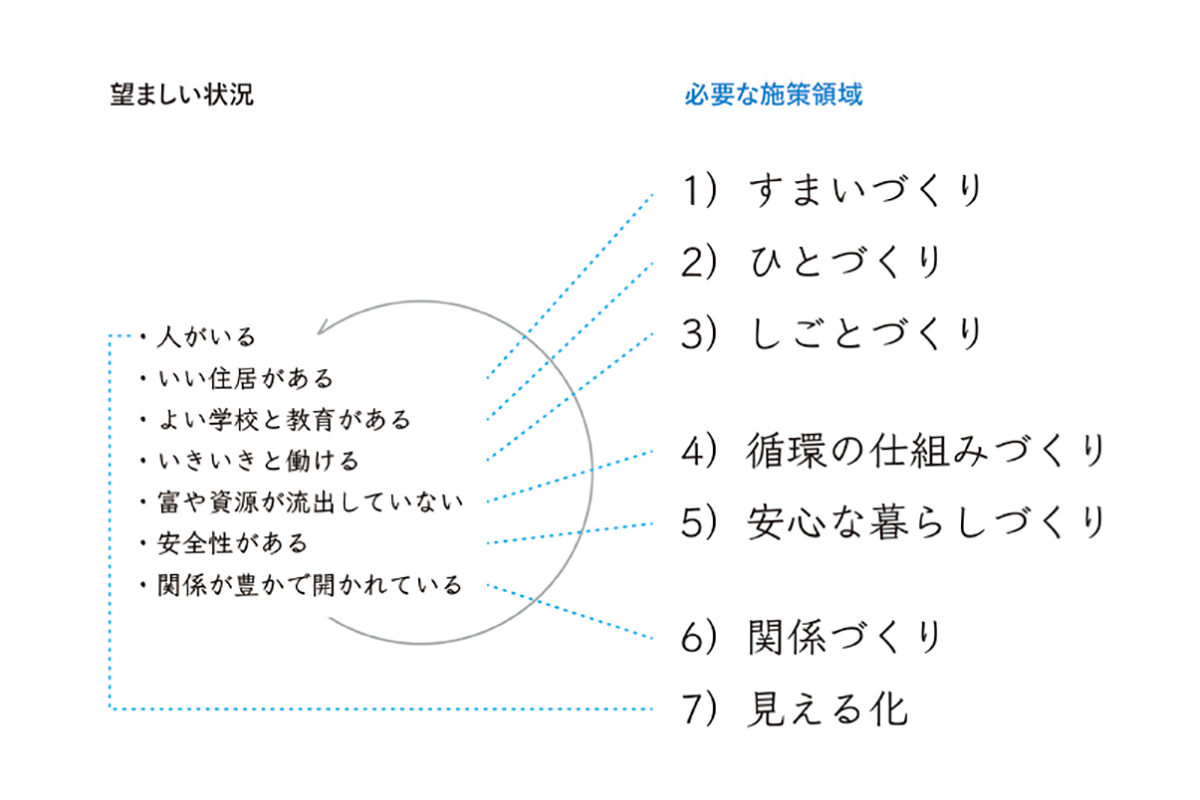

「人がいる。いい住まいがある。よい学校と教育がある。いきいきと働ける。富や資源が流出していない。安全性がある。関係が豊かで開かれている。(中略)この好循環をまわしていくことで、地域に対して、人が可能性を感じられる状況をつくりだしていく。」(「神山町創生戦略」より)

2015年、神山町では町の「創生戦略」が取りまとめられ、「人が可能性を感じられる状況」を実現するために、いくつもの事業が町役場と住民との二人三脚によって生み出されました。「フードハブ・プロジェクト」もそのひとつ。「地産地食」を軸に、風土、農業という生業、食文化を次の世代につないでいくための取り組みです。

鷲尾:

「フードハブ・プロジェクト」は、神山町の「創生戦略」とそれを実現するための事業として構想されました。

真鍋:

「創生戦略」を考えていくワーキンググループがスタートしたのが、2015年7月ごろ。私が神山町に移住してきたのは、その2年前でした。「まちを将来世代につなぐプロジェクト」といって、教育、観光、エネルギーなどテーマごとにいくつかのプロジェクトが構想されていた中で、私は「食」のグループに手を上げて参加しました。

鷲尾:

真鍋さんにとって、「食」というテーマは以前から関心が深かったのですか。

真鍋:

神山町に移住してくる前は、広告関係の仕事をしていて、その仕事のつながりから、「食」をテーマにした「Nomadic Kitchen」という活動を東京の料理人たちと運営してきていました。その活動も「よりよい食のための地域を超えたコミュニティづくり」とは言っていたけれど、実際には東京の料理人たちが地方に行って料理会をやって帰っていくというスタイルで、そのことに私はどこかで引っ掛かっていたんですね。オシャレな料理人たちが東京からやってきてイベントやって帰るというようなことにならないように、地元のつくり手の人と気をつけて関係性をつくりながらやってきたけど、参加者は、地元の人ってあまりいなくて、結局東京から来ている人たちで成り立っていたし。

鷲尾:

料理人の方々にとっては、農作物のつくり手と出会ったり、食材を仕入れるという関係も残るでしょうけれど。

真鍋:

でも私はイベントが終わると、東京に、広告業界に戻るわけですよね。「食」というテーマとの出会いはとても大きかったし、つくり手たちとの繋がりは今も残っているけれど、もっと日常的に「食」に関わりたいと思っていたんです。そんなことを感じながら、東京では悶々と自分の仕事をこなしてきたように思います。それで実家のある四国で移住先を探していて、4年半ぐらい前に神山町に引っ越しました。ちょうど娘と息子が小学校と保育園に上がるタイミングでしたし。

鷲尾:

神山町の創生戦略や「まちを将来世代につなぐプロジェクト」に加わるまでに、ご自身の中で備えてこられたとても大切な時間があったんですね。

真鍋:

そのワーキンググループには、いまフードハブ・プロジェクトの農業長を担ってくれている白桃(白桃薫さん)も町役場の職員として参加して。彼との出会いがとても大きかったですね。各ワーキンググループはすべて、町民半分、役場の若手半分で5〜6人程度のグループをつくって考えるというやり方でした。

(神山町「創生戦略〜まちを将来世代につなぐプロジェクト」2015年より)

鷲尾:

行政側と町民との協働で進めることが、最初から大前提としてあったわけですね。

真鍋:

そうです。それはもう最初から。といっても、「“食べる”で公社をつくったら、どんなことしたらいい?」という、ざっくりとした枠組みだったんですが。「地域内経済循環」と言うテーマは最初から真ん中にあったけど、あとはみんなで自由にブレストしあう。そこから3ヶ月ぐらいかけてみんなで話し合いましたね。

これイケるなと思ったのが、2回目ぐらいの会議のときで。私はその会議に出れなかったんですが、白桃が議事録を残してて。そこに「小さいものと、小さいものをつなぐ」という言葉があったんです。この言葉を見たときに、これイケるなと思ったんですよね。「少量生産と、少量消費をつなぐ」ということを彼が書いていた。今あるもので、それをどう繋いでいくかということを考えればいい。そのやり方だとあまり失敗はしないだろうなって。それに、この「小さいものと、小さいものをつなぐ」というこの言葉や感覚を共有しあえるのなら、これはたぶんイケるなって。

鷲尾:

フードハブ・プロジェクトの事業構成を拝見すると、社会的農業、加工場、パンと食品店、地域の食堂、地域ぐるみの食育、という5つの柱がありますね。そして真ん中に、「農業の担い手を育てる」ことが置かれています。「循環」という言葉には、農産物や加工品の流通の仕組みづくりだけではなくて、地域の産業を支えていく人材を育成していくという意味がある。それは、とても大きな柱として。

真鍋:

その通りです。つくり手を育てていくことが中心にある。みんなで育てて、みんなで食べる。そのための場所として食堂を営み、パンや食品や加工品をつくり販売していくことで、事業として成立させていく。それはつまり「地産地食」、「地域で育てて、地域で一緒に食べる」ということなんです。

実は、この大きな方針は一番最初に書いた企画書の中に全部詰まっていたんですよね。やろうって言っていた「絵に描いた餅」は最初からそこにあった。農業と加工場とパン屋、食品店と食堂と食育が全部揃って、「フードハブ」と言うという仕組みなんだって。

鷲尾:

さきほどお米の収穫の現場にご一緒させていただきました。あれは借りているところ?

真鍋:

借りています。私たちは農業生産法人ではないから、農地は持てません。この町も高齢化が進んでいて、田畑の管理や手入れのことや担い手の問題も大きいし。こうした農地を借りることにおいても、町役場との協働という点で、信頼が得られることは事業を運営する上でも非常に大きいですね。育てているのは、お米、小麦、野菜、果樹。地元のおばあちゃんから引き継いだ、すごいいいキウイ畑があるんですよ。今そこを無農薬に切り換えていこうとしています。

鷲尾:

農業について、フードハブ・プロジェクトでは「社会的農業」という定義がなされていますね。

真鍋:

みんなで話し合う時に、一番大きな議論になったのは、「農的暮らし」と「農業」って違うよねということでした。今の流れで言うと、自給自足に近い自然農を営む方もいるし、もちろんそれも大切なことだと思うけれど、私たちの中ではそれを「農業」とは呼ばないと、あえて線引きをしたんです。

農業には、ビジネスとして成り立つことに加え、ある程度の規模の農地を守ること、水路を管理するとか、地域やコミュニティの営みも含まれると思う。地域の景観を守ること、コミュニティをつなぎとめること、災害時にどうするかということも。そこまで含めて「社会的農業」と言おうと決めたんです。だからとても大変なんだけど(笑)。

鷲尾:

それは、みんながともに暮らす社会のことであり、この町の生活文化を繋いでいくことでもある。地域の営みが絶えず生まれる状況をつくること、「社会的農業」にはそんな意味がある。

真鍋:

もっといえば、そこには政治的(ポリティカル)なメッセージも必要と思っています。

鷲尾:

フードハブ・プロジェクトは、町役場と住民との協働によって構想され、株式会社として生まれました。だから勿論、この社会的農業とその担い手を育てることを事業として成立させなくてはならない。さきほどの5つの柱となる事業は、経済的なこと、社会的なこと、あるいは文化的なことを、ともに成立させていくためのポートフォリオになっているんですね。それが本来、経済(エコノミー)ということなんだと思うけれど。

真鍋:

そうです。日常の「当たり前の風景」をつくっていくことと、マーケティング、それは両面で考えていかなくてはならない。継続していかなくてはならないわけです。その中で言えば、5つの事業部門のうち、「パン屋」はかなりマーケティング的発想で考えたことだと言えますね。日常の胃袋をどうつかむか、といったら、食パンだろうというのがやっぱりあって。それに、毎日食べる食パンから変えてみたいというのがあったし。

鷲尾:

パンのためなら、どんな長旅も厭わないって人はいる。僕もその一人だったりして。

真鍋:

そう、パンって商圏が全然違うんですよね。わざわざ何時間かけてでも、パンを求めて来る人たちっている。それにパッケージ化して届けることもできる。だから、パンは事業としてマーケティング的に最初から入れていたんです。「かま屋」という食堂中心的な事業になるとはわかっていたし。「地産地食の食堂」と言っています。それは、料理だけじゃなくて、建物も、椅子やトレイも、できるだけ地元の素材を使うということです。ここは林業で暮らしてきた町だから。昔は、自宅の土間に米を炊く窯があって、そこに近所の人たちが立ち寄って世間話していたそうです。「窯屋(かまや)」って、その土間のこと。みんなが気軽に立ち寄れる場所。神山の人にとっては懐かしい名前なんですよね。

鷲尾:

いろいろな関わりが詰まっていたり、生まれていく場所。それがみんなの「食堂」という場所なんですね。

真鍋:

できる限りそんな場所でありたい。食堂の横には食品店も設けて、「かま屋」で使っている調味料なども販売しています。加工場は最初から構想があったけど、予算が足りなくて、最近やっとできました。地産地食で言うと、大量に採れたものを加工して、保存して、残さず食べるというのって当たり前のこと。少しずつ、地域の人たちを、お父さんお母さんたちも巻き込みながらやろうとしています。

参照:「神山町創生戦略〜まちを将来世代につなぐプロジェクト」

http://www.town.kamiyama.lg.jp/office/soumu/kikaku/tsunapro.html

プロフィール

真鍋 太一 (まなべ たいち)

㈱フードハブ・プロジェクト 支配人、㈱モノサス プロデュース部 部長、Nomadic Kitchen支配人東京で広告業界に10年ほど従事。2012年よりeatripの野村友里を中心とした国内外の料理人たちとNomadic Kitchen を始動。2014年3月より妻子と神山町に移住。2016年4月より地域の農業を次世代につなぐ「Food Hub Project」を、神山町役場、神山つなぐ公社、モノサスと共同で立ち上げる。フードハブ・プロジェクトとして、グッドデザイン賞2018金賞受賞。

※ 株式会社フードハブプロジェクト(http://foodhub.co.jp/)