生活圏2050プロジェクト」#04

「食」を通じて、生活圏の持続性をつくりだすために。(後編)

連載コラム第4回は、「地産地食」を合言葉に地域内循環型経済とその担い手の育成を目指す徳島県神山町「フードハブプロジェクト」の取り組みについて、支配人の真鍋太一さんとの対話・後編です。人口減少社会における新たな生活文化と経済(エコノミー)の創出を構想する「生活圏2050プロジェクト」。プロジェクトリーダーを務める鷲尾研究員が、既に今各地で始まっている新しい生活圏づくりの取り組みを伝えます。

※前編はこちら

人口約5,300人の山あいの小さな町が、町役場と住民との二人三脚で立ち上げた「フードハブ・プロジェクト」。「地産地食」を軸に、風土、農業という生業、食文化を次の世代につないでいくための取り組みが動き出しています。

鷲尾:

食育の事業は、いまどのようなプログラムが生まれているんだろう。

真鍋:

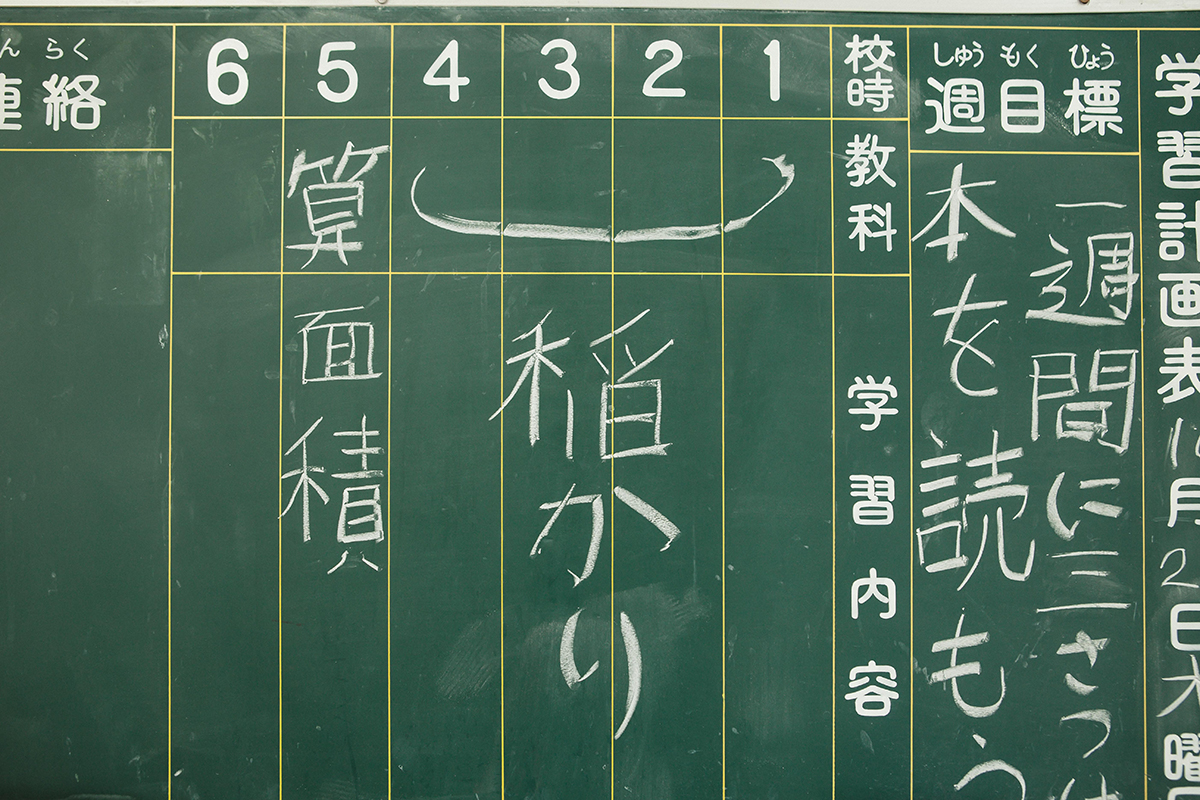

今は、小学校全学年、中学校では職場体験。それに高校も全学年に対してプログラムを提供しています。それに保育園も。中学校はもうちょっとやりたいなとは思っています。

食育は事業としては決して収益率が高くないことはわかっていたけれど、でもやっぱり最初から外せなかった。神山町には農業高校があるし、そこと何か取り組みを始めたいと思っていたし。それに、この事業自体、国から過疎化交付金を受け取っているから、そのためにもできることをしなくてはならないと考えていました。それに個人的なことだけど、私自身の子供たちのこともある。

でも、そう思っていたら、とてもいい出会いがあって。今の食育係の樋口(樋口明日香さん)が、フードハブが立ち上がって間もなくの頃に、たまたま面接に来てくれて。彼女は10年以上も小学校の教員をやっていた人なんです。そこから一気に始まった。初年度から逆に食育を先に動かしたくらい。もう今年で3年目ですね。高校とは「お弁当プロジェクト」をやったり、小学校とは畑をやったり。ずっとイベント的に白桃家が続けてきた田植えの授業があったんだけど、それを拡張させて、「世界のお米」って授業をやったり。白桃家で継いできていたもち米を使って、5年生が育てた種を、翌年は次の5年生になる子供たちが引き継いでいくようにしたり。

鷲尾:

風土から生まれる営みと、それを支えるつくり手を育てる。「社会的農業」のためにはとても大切な事業ですね。

真鍋:

そこは本当に大きい。食育を通してフードハブ・プロジェクトがどんなことを目指しているのか、町の人たちにも伝わりやすいことも大きかったと思う。2年目は、自己資金でやっていて赤字部門だったけれど、今年から町役場の事業を請け負ってやっているという形に変わりました。

でもまだまだ、経済合理性で言うとやっぱり足りないですね。本当に町民5,300人全員が支えてくれたら回る気もするのだけど。まだそこまで至ってはいない。「外に売らないんですか」って尋ねられるけど、都会ですごい高値で取引できる商品になると、地元で食べられなくなるでしょ。絶対、そういう状況にはしたくないしね。やっぱり住民の人向けに食べてもらえるものをちゃんとつくって、それで余ったものとか、それを外に売るのはあり得るだろうけど。

鷲尾:

外の人には「食べに来てください」というのが、正しいんですよね、きっと。例えば、ヨーロッパの「ソフトツーリズム」はそういう発想ですね。ワイナリーだと、ワインをつくって販売するだけじゃなくて、味わいに来てください、滞在してもらえるように素敵な宿もちゃんと用意していますからって。来てもらって、楽しんでもらって、価値を感じてもらって、帰っていってもらうという仕組み。そのためには「テロワール」っていう、風土から生まれたそこにしかない価値を育てていくことが何より大切なんだという発想ですよね。そういう選択肢がこの日本でもたくさん増えていけば豊かだなあって思う。

真鍋:

我々も「地産地食」を、大量生産の食に対する「もうひとつの選択肢」という言い方をしています。大量生産の食って、機械・工場・大量・均一というものなんだけど、これが地産地食になると、手仕事・工房・少量・多様になる。大量生産って、どこか離れたところでつくっていて、どこでも買えて、いつでも食べられるけど、個食になりがちだし、結果的にモノや地域に対しては愛着がわかないという状況になってしまう。でも「地産地食」だと、つくり手はあの人で、それは旬にしか、ここだけでしか食べられなくて。一人分だけつくるって大変だから、結果的にみんなで食べるようになる。だから食べるものや地域への愛着というのが生まれる。「地産地食」は、一人ひとりの生活力が向上して、コミュニティが豊かになって、ヒト・モノ・カネが循環するエコシステムが育っていくことにつながる。これはもうひとつの選択肢なんですよね。

鷲尾:

「テロワール」って、風土に根ざした厳密なルールや仕組みがはっきり存在していて、それを維持していくことで価値が生まれるという仕組み(システム)なんですよね。

真鍋:

まさに「地産地食」って制約なんですよね。ここのものでしかつくらないし、ここのものを食べるというのは「制約」なんです。でもそのルールの中でやるから、新しいものとか、その地域でしかできないものが守られるし、ユニークネスが生まれる。そこを大事にしていかないと、残らないものは残らないし、逆に言うと、新しいものも生まれてこないと思う。

鷲尾:

それぞれの地方が、それぞれの「テロワール」を育てていく。地方であること、その風土があることが良い「制約」になることで、むしろ地方の価値が際立ってくる。これって、神山町に限った話ではないですよね。だからフードハブプロジェクトの取り組みって、そういう意味で、すごくユニバーサルな意義があると思っています。

鷲尾:

実際ここまで短期間で、複数の事業を展開させていることができているのも、やはり町役場との二人三脚であることがとても大きな要因なんだと感じています。

真鍋:

全くその通りだと思います。本当に町役場と住民との二人三脚。だからスピード感を持ってできているんですよね。もちろん、みんなの能力が高いとか、いい出会いがあったとか、白桃のように、町役場の職員であり、フードハブの農業長であり、地元の農家という存在がいるとか、いくつも大切な理由があるけど。最大の理由は、役場と我々でやっているからです。

鷲尾:

多様な立場の人たちがどうすれば役割分担しあえるか、フレームや仕組みが重要なんだと思う。決して、規模や人の多さではなくて。それは自治の成熟度ということに繋がる。

真鍋:

私もそう思います。そうでないとそもそも持続なんてしない。事実、フードハブ・プロジェクトには、ものすごい人数が関わっているんですよね。役場の担当とか、いろいろな地域のおじいちゃん、おばあちゃんとか。

鷲尾:

今年(2018年)の5月に行われた町民の皆さん向けの「まちを将来世代につなぐプロジェクト」全体報告会に出席させていただいたんですが、とても驚きました。というより、正直かなり心を動かされた。町役場と公社、そして各プロジェクトを担っている町民の方々とが、まさに一体になって各プロジェクトの進展を話されている姿、そしてそれをしっかり受け止めている町民の方々の姿にも。夜遅くまで3時間以上もあったのにテンションが持続して、ある種の「グルーブ」が生まれている感覚すらあった。僕はその光景を見ながら、ここに至るまでこの町に流れてきた時間や経緯のこと、このプロセスをつくってこられた町の人たちの存在のことに、ずっと思いを巡らせていました。ラディカルな変革も、こうした漸進的で着実なプロセスが生み出すんだということを痛感させられました。

真鍋:

私たちの事業も、この町がずっと長い時間かけてやってきたことがあって生まれている。そのことはいつも思っています。よくメディアだと、「地方創生のプロフェッショナル」とか「再生請負人」とかね、すぐそういう分かりやすい書き方で取り上げようとするけど、私自身はそういうのはどうかと思う。外から来た者だから価値を見つけ出すことができたとかね。そんな風にはやっぱり思えない。それはこの町の中でずっと続いてきたことだから。例えば、白桃のお父さんが継いできている麦の種とか、もち米の種とかも。それは白桃家の宝だし、神山の宝。確かに「それを軸にしていけばいいんですよ」と私が言ったのは確かだし、「これが宝なんだって気づかせてくれました」って言ってくれるけど。そのことを自分から価値化はしたくない。宝はそこにあっただけの話だし、そこを何か偉そうに言う話じゃないと思う。

鷲尾:

たぶん、それは「役割」だったりする。

真鍋:

そう、役割分担。ただ私がそれを言っただけで。それに、住まないと見えない景色は確かにある。外から関わっているだけだとできないレベルのもの。私も家族総出で来て、あるリスクは背負っていると思うんだけど、だからこそ見えているものが確かにある。だから価値を見つけたとか、価値付けしたということではなくて、「役割分担」というのが一番しっくり来ますね。

鷲尾:

でもその「役割」は必要だった。そうでないと、もしかしたら、その宝はずっとしまわれたままだったかもしれない。あるいは失われていたかもしれない。

真鍋:

そうですね。確かに失われていったかもしれない。昔は味噌と醤油をつくっていて、その出口があったから小麦をつくっていたんですよ。味噌・醤油をつくらなくなったから、小麦もほとんどここでは育てなくなった。出口があれば営みは続く。その出口をつくるのは、料理人やパン職人たちなんです。パンをつくり、料理をつくるというのは、テクノロジーであり技術ですよね。そのテクノロジーがこの町にインストールされることで、この町の営みが再生され循環していく。ずっとつながっていく絵が見えてくる。だから、つくり手が中心にあることが大事だと思う。

鷲尾:

いい言葉ですね、「続いていく絵が見える」というのは。

真鍋:

そうそう。見えるじゃないですか、彼らがいれば。そうしないとね、農業者もスイッチ入らないから。パンになって、美味しいというのはとてもリアルな風景だから。つくり手の存在は大きい。私は彼らと一緒に仕事をしたい。彼らがフードハブ・プロジェクトの真ん中なんだと思う。つくり手の存在が真ん中にあって、そのことで、新しい日常が生まれて、循環していくんだと思うんです。

取材を終えて

神山町には住民と行政との協働が実現する状況を育ててきた長くて丁寧なプロセスがあります。そして、それが今この町の「風土」「文化」にもなっている。そのことをあらためて補足しておきます。この原稿を書き上げたとき、フードハブプロジェクトが2018年度「グッドデザイン賞金賞」受賞したという嬉しいニュースが真鍋さんから届きました。本当に良かった。神山町のみなさん、おめでとうございます!(鷲尾)

プロフィール

真鍋 太一(まなべ たいち)

㈱フードハブ・プロジェクト 支配人、㈱モノサス プロデュース部 部長、Nomadic Kitchen支配人東京で広告業界に10年ほど従事。2012年よりeatripの野村友里を中心とした国内外の料理人たちとNomadic Kitchen を始動。2014年3月より妻子と神山町に移住。2016年4月より地域の農業を次世代につなぐ「Food Hub Project」を、神山町役場、神山つなぐ公社、モノサスと共同で立ち上げる。フードハブ・プロジェクトとして、グッドデザイン賞2018金賞受賞。

※株式会社フードハブプロジェクト(http://foodhub.co.jp/)