–日経クロストレンド(64)連載–

つくらない、つどわない…

「消齢化」時代の食、

20代発の3つの新潮流

こちらは「日経クロストレンド」からの転載記事です。

「食生活」の新潮流はどの世代から生まれ、広がっていくのかーー。博報堂生活総合研究所の長期時系列調査「生活定点」などの多様なデータを基に、同研究所の研究員が探っていく。年齢による価値観や嗜好(しこう)の違いが小さくなる現象「消齢化」時代に注目すべき3つの新潮流とは。

2023年、博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)は、年齢による価値観や嗜好(しこう)の違いが小さくなる現象を「消齢化」と名付け、その研究成果を「消齢化lab.(ラボ)」で公開しています。この特設サイトには年代差の変化パターンが一目で分かるグラフデータベースもあります。あるとき、その中の食文化のグラフを眺めていて、気付いたことがあります。

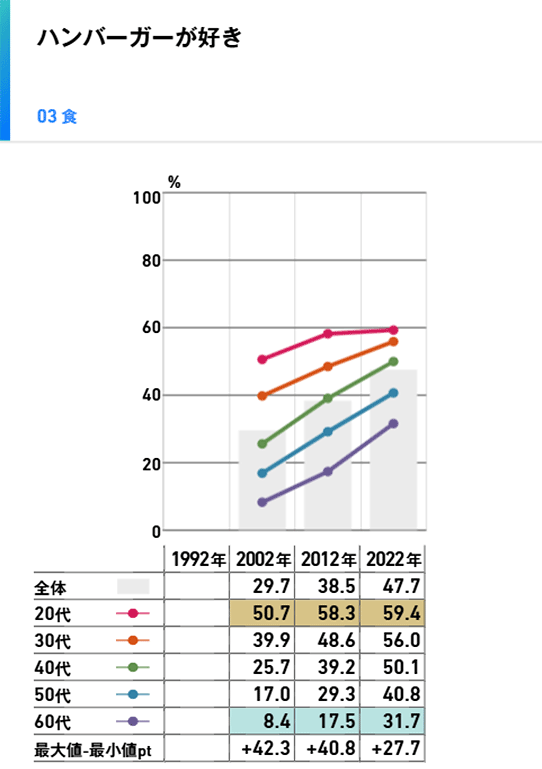

まずは、「消齢化lab.」からダウンロードした「ハンバーガーが好き」のグラフにご注目ください。

出所:博報堂生活総合研究所「消齢化lab.」

02年からの3回の調査とも最大値、つまりハンバーガーが好きと答えた人の割合が最も高い数値となったのは20代、一方で最小値は60代になりました。ところが、最大値と最小値の差は、02年42.3pt→12年40.8pt→22年27.7ptと縮まっています。これぞ「消齢化」ともいえる典型的なグラフです。

さらにご覧いただきたいのは、02年から22年にかけての変化量。20代は+8.7ポイント(02年50.7%→22年59.4%)にとどまり、全年代の中での変化は最小(30代+16.1pt、40代+24.4pt、50代+23.8pt、60代+23.3pt)となりました。

つまり、20代は昔からハンバーガーを好む傾向はさほど変わらないのに対し、上の年代がこの20年間で20代に近づいてきたということになります。

食分野における他の消齢化傾向を示すグラフを見ても、20代に上の年代が近づくものが目に付いたため、食に関する全28項目の推移を改めて分析しました。

すると、データのある02年もしくは1992年からの変化量が最小なものは、20代が13項目で最も多いことが判明したのです(30代9項目、40代4項目、50代2項目、60代1項目)。いうなれば、食生活においては「20代が他の年代に先行して(トレンドの)未来を指し示している」のかもしれません。

今回はこの仮説に立ち、生活総研の長期時系列調査「生活定点」で見えてきた食の新潮流をご紹介するとともに、「食に関する生活者調査2025」で20代の動向を追い、食の未来を展望していきます。

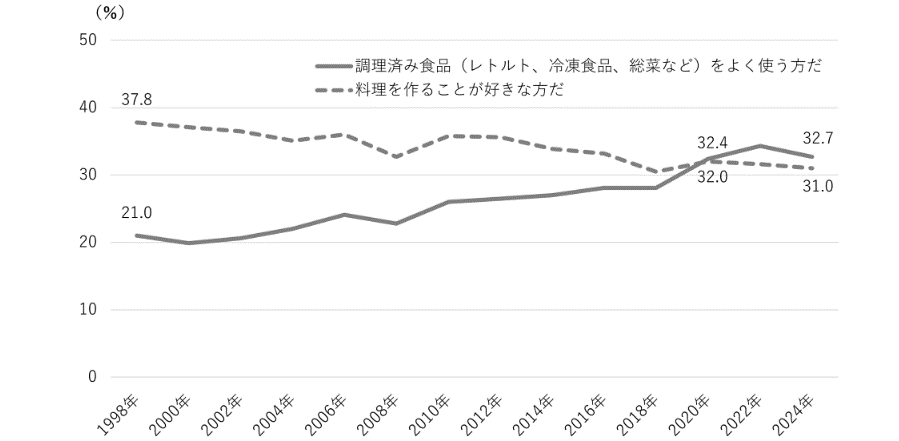

食生活の新潮流1:「つくらない」-手料理から市販品へ―

最初に紹介するのは、食事づくりの潮流についてです。長期時系列調査「生活定点」を見ると、1998年の質問開始以降「調理済み食品(レトルト、冷凍食品、総菜など)をよく使う方だ」が増加傾向にあり、2020年からは長期的な減少傾向にある「料理を作ることが好きな方だ」を上回っています。

2020年といえば、新型コロナウイルス禍が本格化した年。外出自粛などによって家での食事頻度が増加し、自炊の負担も増しました。また、外食離れや時短営業で苦しむ飲食店が苦肉の策としてテイクアウトや冷凍食品の販売を始める、デパートやスーパーが総菜や弁当に力を入れるといった、食の環境変化もありました。

それゆえに、調理済み食品などの市販品を使う人が増えるという、「つくらない」への新潮流が加速したのだと思われます。

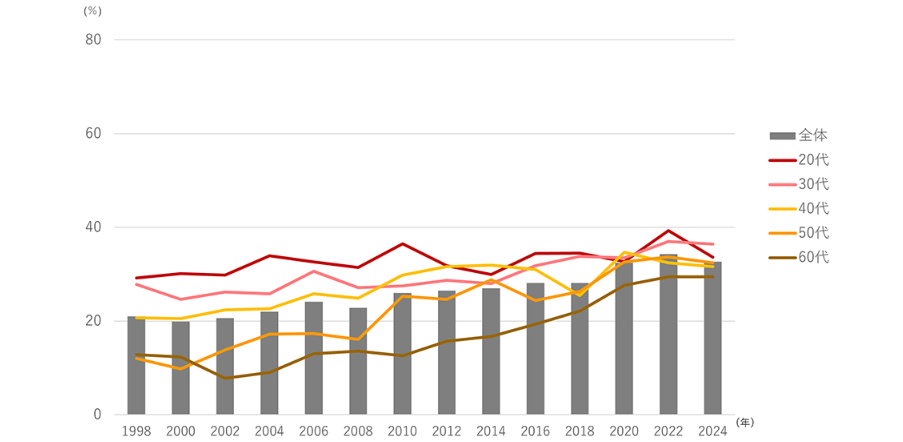

「調理済み食品をよく使う方だ」を年代別に見ると、1998年から2024年まで最大値と最小値の差(04年24.9pt→14年15.2pt→24年7.0pt)は縮まる傾向にあり、消齢化が進行。その多くの時点で、20代が最大値、60代が最小値となっています。

また、20代はほとんど変化がないのに対して、上の年代が徐々に20代に近づいています。どうやら冒頭の「ハンバーガーが好き」と同様に、「つくらない」の新潮流も昔から20代が先取りしていた、と言えそうです。

この「つくらない」の新潮流を現在の行動で見てみましょう。先に紹介した「生活定点」調査は1998年に質問を開始したため、調理済み食品の例を(レトルト、冷凍食品、総菜など)としていますが、ここ数年で広がったものにフードデリバリーがあります。

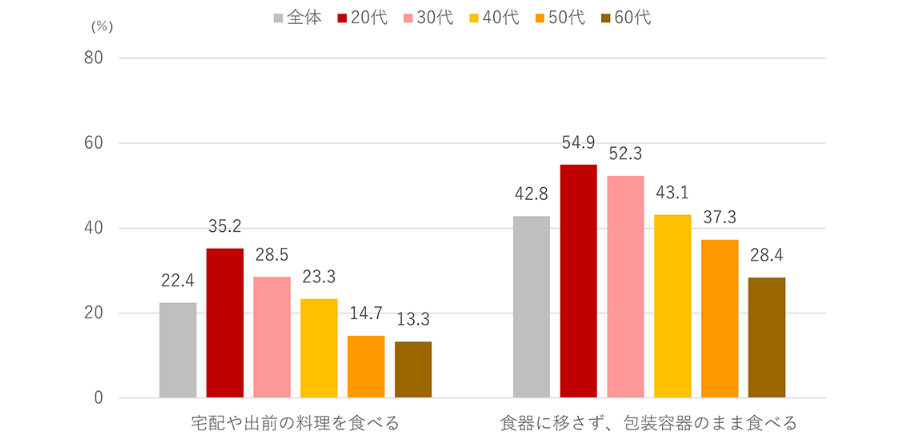

これについて2025年3月に実施した「食に関する生活者調査」で調べると、「宅配や出前の料理を食べる」は22.4%。このフードデリバリーをはじめ、総菜や弁当など調理済みの食品などを「食器に移さず、包装容器のまま食べる」は42.8%でした。

また、この2つのデータを年代別で見ると、ともに20代が最大値で、年代が上がるにつれ、スコアは小さくなるという結果に。前述の通り、「つくらない」の新潮流は20代が先取りして消齢化していましたから、今後はフードデリバリーしたものを包装容器のまま食べる中高年層が増えていきそうな気配です。

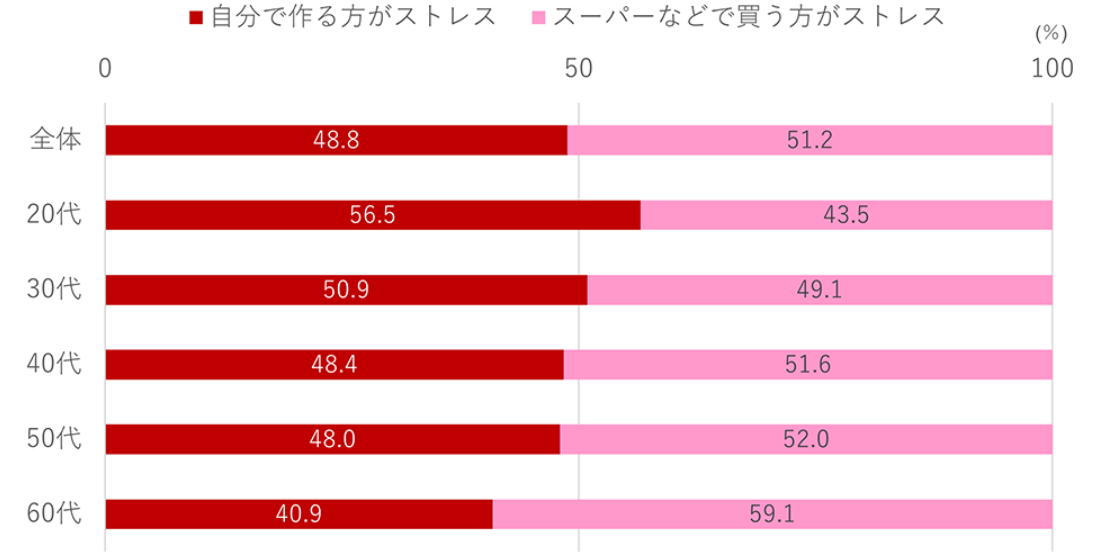

「つくらない」食生活が今後、中高年層にも広がりそうだと考えるもう一つの根拠として、日常ごはんのストレスに関するデータがあります。

全体で見ると、「自分で作る方がストレス」が48.8%、「スーパーなどで買う方がストレス」が51.2%で拮抗(きっこう)しています。しかし、年代別だと若い年代ほど「自分で作る方がストレス」が高く、20代では56.5%で過半数となっています。

天気図に例えるならば、西高東低ならぬ、若高老低。これらの結果から未来を想像すると、やはり今後は若年層に引っ張られて中高年層も「つくらない」に変わっていくように思えるのです。

食生活の新潮流2:「つどわない」-共食から個食へ―

2つ目の潮流は食事相手についてです。

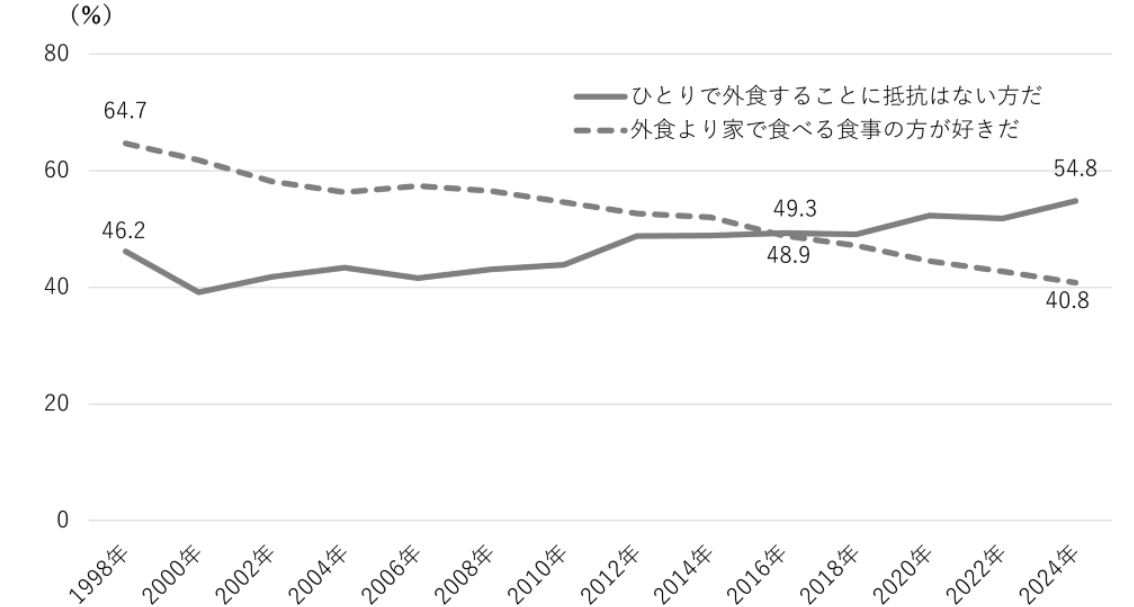

これまでの長期変化を追うと、「ひとりで外食することに抵抗はない」が増加し、「外食より家で食べる食事の方が好きだ」が減少する傾向にあり、16年からはこれらの回答率が逆転しました。家で食事をするより外食がいい、外食するならひとりでもいいと考える人が多数派となったわけです。

実は、ひとり志向の高まりは、生活総研が24年に発表した「ひとりマグマ」のリポートでも明らかです。

例えば、「ひとりでいる方が好きだ」は1993年43.5%でしたが、30年の年月を経た2023年には56.3%で過半数となりました。逆に、「ひとりで食事をするのは淋(さび)しい」は1993年の64.1%から29.2ptの大幅減で、2023年は34.9%に過ぎません。

また、ひとり外食が家での食事を上回る前年の15年には「Netflix」、16年には「Spotify」など、ストリーミングサービスが続々と日本に進出した他、ワイヤレスイヤホンも広がりました。こうした商品やサービスの普及がひとり時間を充実させ、ひとりでも淋(さび)しくない環境の拡大を後押ししたのかもしれません。

このように、あらゆる生活シーンでひとり志向が高まり、それをサポートする環境が整ったことも相まって家族や友だちと一緒に食べる共食が減り、ひとりで食べる個食が増える、「つどわない」という新潮流が生まれたように思われます。

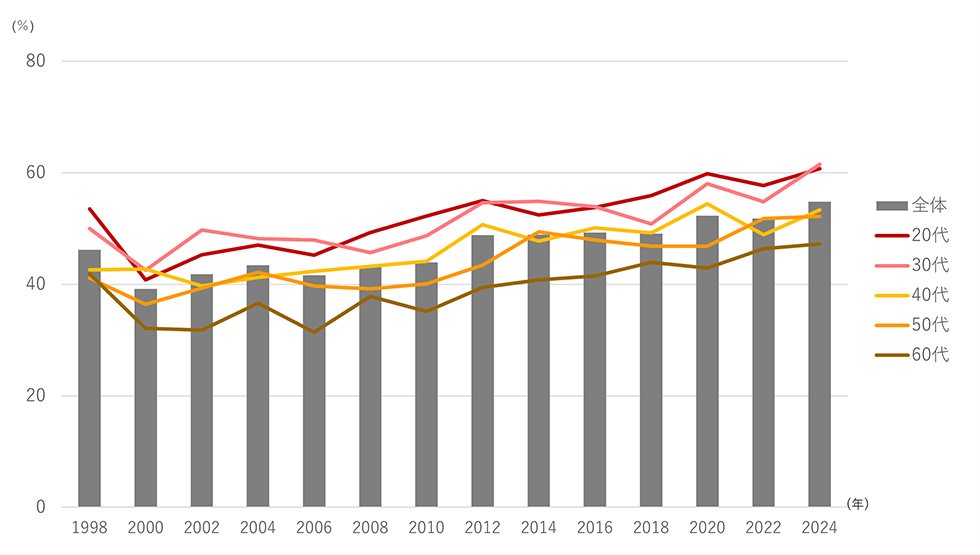

「ひとりで外食することに抵抗はない方だ」を年代別で見ると、1998年から2024年の14時点のうち、7時点で20代が最大値に。さらに、6時点で30代が続きます。昔も今も20代・30代でひとり外食派が多い結果になりました。

また、全年代とも増加傾向にあり、最大値と最小値の差に大きな変化は見られません(04年11.6pt→14年14.1pt→24年14.3pt)。どうやら「つどわない」の新潮流は若い世代がリードしつつも、全年代で広がりつつあるようです。

「つどわない」の新潮流についても、現在の行動を見てみましょう。

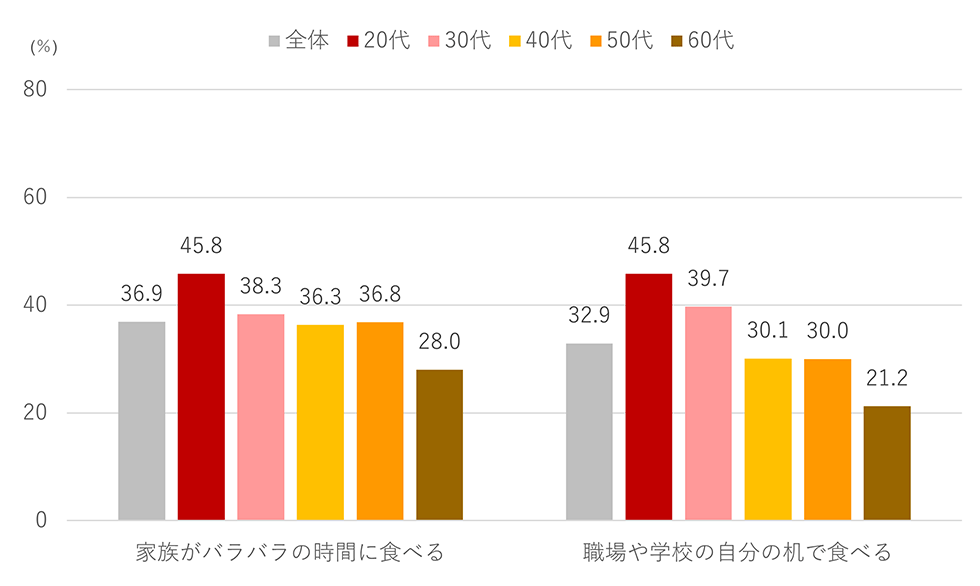

「家族がバラバラの時間に食べる」は36.9%、「職場や学校の自分の机で食べる」は32.9%となっています。家族だけでなく、職場の仲間や学校の友だちと一緒に食べない人が3人に1人ほどいるわけです。ですが、これも年代別だと若高老低。20代はともに45.8%と高く、2人に1人になります。

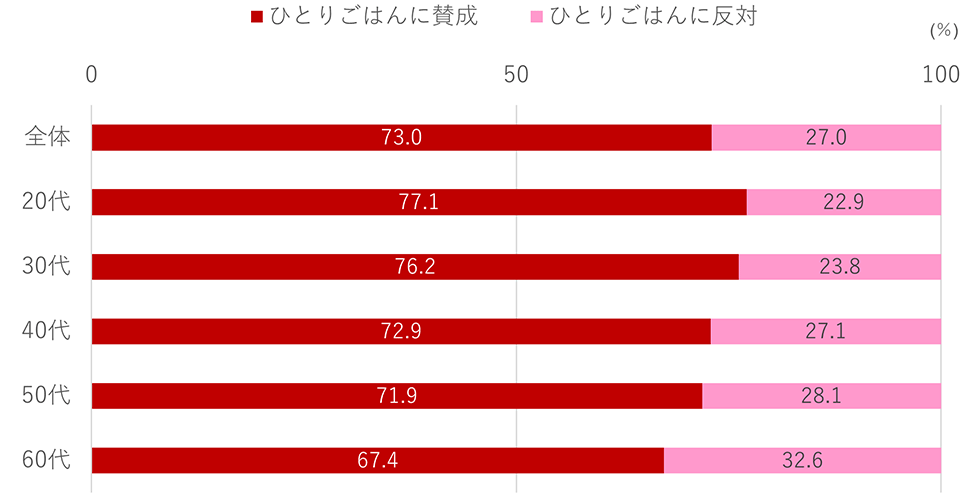

「つどわない」食生活の先行きを「ひとりごはんへの賛否」で占ってみましょう。ひとりごはんに対して、全年代ともに「賛成」が6割を超え、特に若い年代ほどスコアが高くなっています。この結果を見る限り、今後も若い年代がリードしつつ、全年代で「つどわない」食生活が浸透していきそうです。

→続きは「日経クロストレンド」のページからご覧ください。

<日経クロストレンド「30年のデータで解析! 生活者の変化潮流」>

◇過去の「私の生活定点」連載はこちら

◇「その他研究活動」連載はこちら↓

第40回ーー「全年齢層で共通して歌われる曲」は10年間で5倍に増加

第42回ーー年齢に代わる「2つのモノサシ」を発見 「消齢化」最新研究

第44回ーー広告から見た「消齢化」の現実と疑問気鋭コピーライターの視点

第45回ーー「ひとり好き社会」に向かう日本20~30代は7割、40~50代は?

第46回ーー消費・市場を変える新キーワード「ひとりマグマ」のポテンシャル

第49回ーー消齢化・多様化時代のブランディングとは 20代起業家の視点

第53回ーー「逆おさがり」って何?ファッション“生写真”調査で見えた3つの変化

第54回ーーZ世代の親との関係性が30年で激変 「メンター・ママ」って何?

第56回ーーZ世代が求める「ローリスク仲間」強まる同性の友人との関係

第57回ーー生活の「デジタル/アナログ比率」を大公開 アバター経験率は3割弱

第58回ーー“40代おじさん”は「イヤな人」から「取っつきづらい人」へ 最新調査で判明

第61回ーー新商品に飛びつくのは41歳9カ月まで?調査で判明した「生活寿命」

第62回ーー若者が使う「ネオダジャレ」の実態 ジョイマン高木さんインタビュー

第63回ーーソト機能のイエナカ化、隙間テレワーク…生活者の部屋を写真でのぞき見