–日経クロストレンド(52)連載–

ポパイ・JJ世代が時代の節目?日本人の価値観変化をデータで検証

こちらは「日経クロストレンド」からの転載記事です。

日本人の価値観の変化はどのようにして起きてきたのか――。その節目、変節点を探るべく、博報堂生活総合研究所は長期時系列調査「生活定点」のデータを「コウホート分析」という手法で統計的に解析した。今回はその結果を同研究所の研究員が読み解き、公開する。

今回は、長期時系列調査「生活定点」のデータを分析することで、日本人の価値観の変化の節目を探した

コウホート分析で「3つの時間軸」を分離する

酒井崇匡氏(以下、酒井) 博報堂生活総合研究所は、1992年から2年ごとに20~60代を対象とした長期時系列調査「生活定点」を実施してきました。この連載の前回の記事では98年以降継続して聴取している項目を「コウホート分析」という手法で統計的に解析した結果から、「今の若者だけの特徴だ」と本当に言える意識や価値観は何か、ということを分析しました。

今回はより全体的な視点でコウホート分析の結果を読み解くことで、日本人の価値観の変遷における大きな節目、変節点を探っていきたいと思います。

解析を担当した加藤博司さんと一緒にお話ししていきますが、まず加藤さん、そもそも「コウホート分析」がどのような手法なのか、改めて解説をお願いします。

加藤博司氏(以下、加藤) 「コウホート分析」とは、同じ時期に生まれた人の集団を捉える統計分析のことで、長期データを解釈する上では非常に有益な手法の一つです。

生活定点の調査データは、「調査を行った年」および「回答者の年齢」を生データとして持っているので、この2つの情報から「回答者が生まれた年」を計算できます。

例えば、「2000年に行った調査における30歳」と「2020年に行った調査における50歳」はどちらも同じ年、1970年に生まれた集団として捉えることができますよね。

このように考えることで、いわゆる「団塊の世代」や「Z世代」のような世代のかたまりを経時的に追うことができます。

コウホート分析の一番の魅力的なところは、調査結果に対する「年齢による影響」「時代による影響」に加えて「世代による影響」という、3つの効果を統計的に分離できることです。

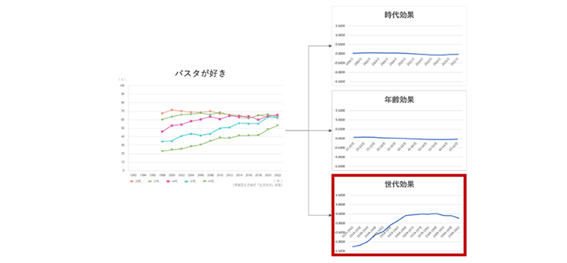

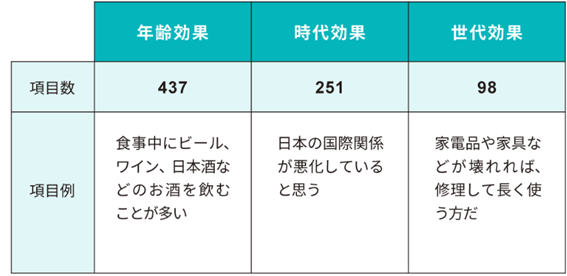

【図1】コウホート分析とは

例えば生活定点の「パスタが好き」という項目のデータを、コウホート分析によって年齢効果、時代効果、世代効果に分離してみます(上画像)。

そうすると、それぞれ「年を取るにつれてパスタが好きな割合がどう変化するか」(年齢効果)、「時代が移るにつれてパスタが好きな割合がどう変化したか」(時代効果)、「世代ごとにパスタが好きな割合はどう変化するか」(世代効果)という3つの傾向がデータから読みとれるようになります。

このデータでは時代効果、年齢効果の波形はほとんど変動していない一方で、世代効果のグラフは大きく変動しており、「パスタが好きかどうかには、世代効果の影響が強い」と言えます(図1)。

酒井 今回はコウホート分析の結果をどのように活用したのでしょうか。

加藤 まず、生活定点で1998年から継続聴取している993の調査項目に対してコウホート分析を行うことで、それぞれの調査項目の回答に対する年齢効果、時代効果、世代効果を算出しました。

次に、今回は階差平方和という値を用いて、3つの効果がどの程度影響しているかを算出しました。言い換えると、年齢・時代・世代それぞれの変化によって、各項目の質問に「はい」「いいえ」と回答した割合がどの程度変化するのかを明らかにしたということです。

その結果を基に、「3つの効果のうち1つの効果だけで影響全体の半分以上を占めていて、実際に1998年から2022年の間に一定以上値が変化している」項目に絞り込みました。

酒井 「この項目は主に◯◯効果で大きく値が変化してきた!」と、より確実に言える項目に選抜したわけですね。

加藤 その結果、年齢効果では437項目、時代効果では251項目、世代効果では98項目が選抜されました。

例えば、「食事中にビール、ワイン、日本酒などのお酒を飲むことが多い」という項目は、年齢効果が強く影響しています。

一方で、「日本の国際関係が悪化していると思う」という項目は時代効果が、「家電品や家具などが壊れれば、修理して長く使う方だ」という項目は世代効果が強く影響しているようです。

酒井 なるほど。それぞれ感覚的にも納得できる項目が選抜されていますね。

【図2】特定効果の影響で変化している項目数

日本人の価値観全体に、大きな変化の節目はあるか

酒井 年齢、時代、世代という3つの効果それぞれで選抜された項目をまとめて分析すると、日本人の価値観が大きく変わる節目、変節点のようなものは見つかるんでしょうか。

加藤 まず一番分かりやすいのが、年齢効果で見たときの意識の節目だと思います。

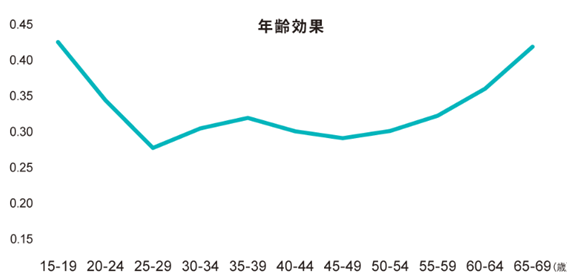

こちらのグラフは年齢効果が強かった437項目における各年齢時点の効果の出方について、正規化という処理をした上で標準偏差を算出したものです。

例えば、グラフ左端の15~19歳では標準偏差が高くなっています。この年代では年齢効果によって他の年代に比べ値が高くなる項目も低くなる項目も多い、つまり年齢が要因となって調査結果の値のばらつきが大きいことが示唆されています。

【図3】各年代での年齢効果の標準偏差

年齢効果の影響が強い437項目における結果

酒井 未成年なので例えば前述の「食事中にお酒を飲む」という人はゼロになりますし、逆にこの年代だからこそ値が高まる項目もあるということですよね。

加藤 そうです。グラフの波形を見ると、両端の年代で標準偏差が高く、一方で20代後半から50代までの標準偏差は低くかつ一定の水準にキープされています。

酒井 要は、大学生だった人も、卒業してほとんどの人が働き出す年代から60歳の定年を迎えるまでの間は、年齢によって調査結果に特徴が出ることはそんなにないと。

一方で、学生の多い20代前半までと、仕事を引退する人が増える60代は、そのことによって調査結果に特徴が出る、ということですね。

加藤 そうです。もちろん個別項目で見れば、例えば育児に関する項目などでは子育て中の30代であることが強く影響する、というものもあります。

ただ、年齢効果が強い項目群全体での傾向としては、年齢の節目というのはほとんどの人が働き出す20代半ばと、仕事を引退する人の増える60歳が大きな節目になっている、と捉えてよいと思います。

酒井 時代効果についてはどうでしょう。何らか時代の節目、といったものは見つかりましたか。

加藤 時代効果については今回、明確に節目と言えそうな傾向は発見できませんでした。

要因はいくつか考えられますが、そもそも今回分析できる時代効果というのは1998年~2022年までの範囲のことで、かつ1998年以降ずっと継続聴取してきた項目で捉えられるものに限られています。

あくまでもその中で言えばですが、生活者の価値観が大きく転換するような明確な節目は見られなかった、ということかもしれません。

酒井 1998年というと92年のバブル崩壊や、97年から相次いだ大手金融機関の破綻なども経た上で、不況が本格化するさなかですね。

そこからの日本はいわゆる「失われた◯◯年」という表現でくくられることも多いので、大きな時代の節目となることは見つけにくいのかもしれません。もちろん、情報環境の点で見れば、その間にスマホ、SNSの登場など大きな変化はありました。ただ、それらに関する項目は1998年時点ではもちろん聴取していないことも影響しているかもしれませんね。

世代の節目は1952年~56年生まれにある?

酒井 世代効果についてはいかがでしょうか。

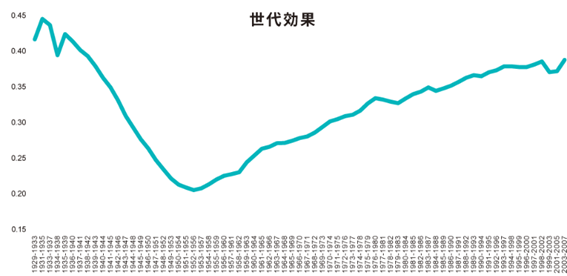

加藤 世代効果についても年齢効果と同様に、効果が強かった98項目における各世代での効果の出方について標準偏差を算出したものが以下のグラフです。

【図4】各世代での世代効果の標準偏差

世代効果の影響が強い98項目における結果

世代が進むほど一般化し上昇していく価値観もあれば、逆に下降していく価値観もあります。

そのため左端の最も古い世代と右端の最も新しい世代で、ばらつきを表す標準偏差が高くなるのは当然と言えば当然です。一方で、どこで標準偏差が低くなるか、という観点で見れば、1952年~56年生まれの世代で最低値をつけていました。

酒井 その世代が旧来的な価値観が失われ、新たな価値観が台頭するという流れの中では、一つの節目になっているという見方ができますね。1952年~56年生まれというと、団塊世代(1947~51年生まれ)の次で、しらけ世代(1952~65年生まれ)といわれる世代に当たります。

この世代は、ポパイ・JJ世代(1952~1960年生まれ)ともいわれており、名前の通り雑誌文化が花開いた1970年代に青春を謳歌した世代でもありますね。

生活総研では価値観や意識の年代差がなくなりつつある「消齢化」という現象を提唱しています。この現象が進む背景の一つとして、社会から保守的・伝統的な価値観を持った戦前、戦中生まれの世代が徐々に退出していったことが挙げられます。

一方で、戦後生まれの世代以降は、個人の自由など新しい価値観を重視する生き方が一般化。その後は良くも悪くも変化のない時代をみんなで長く共有し、世代間の大きな価値観隔たりは生まれなかった。その結果として消齢化が進んだ、という分析です。

そして、戦前、戦中生まれの親や上世代と対立しながらも、新しい価値観を社会に根付かせようとしていたのがまさにこのしらけ世代、ポパイ・JJ世代といわれる世代だった。

やはり彼ら彼女らが新時代の節目だったということが、今回のコウホート分析の深掘りデータ的にもはっきり示されたというのは、非常に意味があると思います。

→続きは「日経クロストレンド」のページからご覧ください。

<日経クロストレンド「30年のデータで解析! 生活者の変化潮流」>

第30回ーー“40代おじさん”の意識はどう変わった? 20年前のおじさんと比較

第31回ーー新旧“40代おじさん”比較第2弾 20年間で仕事愛が激変!?

第32回ーーバブル期の20代と令和の20代、何が違う? 男女の壁が“消滅”

第33回ーー40代おじさん、驚愕の最新調査 劇的なキャラ変&「いい人」化

第34回ーー調査で判明したシン40代おじさんの意識「アナログ」がお好き?

第35回ーー調査で判明 自分で自分を幸せだと思っている人の「2つの共通点」

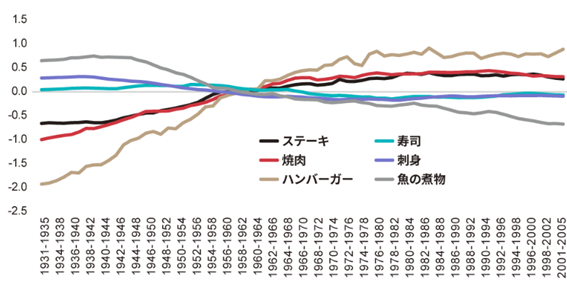

第36回ーーデータで見る「好きな料理」30年史 ラーメンが“食った”料理は?

第37回ーー30年データで突き止めた新ワード「消齢化」消えゆく年代の壁

第38回ーー「若者をなめていない」 ピース又吉さんに見る新・40代おじさん像

第39回ーーリビングでブームの「ヌック」とは 調査で判明、住空間の新潮流

第40回ーー「全年齢層で共通して歌われる曲」は10年間で5倍に増加

第41回ーー「調理済み食品を使う料理」に賛成9割。内食と中食の中間に勝機

第42回ーー年齢に代わる「2つのモノサシ」を発見 「消齢化」最新研究

第43回ーー“生写真”が浮かび上がらせる日本の食卓 自由化する食生活の実態

第44回ーー広告から見た「消齢化」の現実と疑問気鋭コピーライターの視点

第45回ーー「ひとり好き社会」に向かう日本20~30代は7割、40~50代は?

第46回ーー消費・市場を変える新キーワード「ひとりマグマ」のポテンシャル

第47回ーー「消齢化」の次は「消性化」?食で縮まる男女の違い、20代で顕著

第49回ーー消齢化・多様化時代のブランディングとは 20代起業家の視点

第50回ーー「人前でのキスに抵抗はない」は6% 調査で見えた若者の実像

第51回ーー家の食卓を「写真」で大調査 生活者の「3つの意外な真実」とは

過去の連載はこちら