–日経クロストレンド(57)連載–

生活の「デジタル/アナログ比率」を大公開 アバター経験率は3割弱

こちらは「日経クロストレンド」からの転載記事です。

生活のデジタル化はどこまで進んでいる?博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)が「生活DX定点」として全国5000人を対象に調査したところ、行動や領域ごとにデジタル化に大きな差があることが分かった。さらに見えてきたのは、リアルとバーチャルをうまく使い分け、行き来する生活者の存在だ。

博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)は、2024年3月に「生活DX定点」調査を実施し、その概要を同年9月に公開しました。

「生活DX定点」は生活の各分野がどれだけデジタル化しているか全国5000人の男女を対象として定量的に把握する調査で、今後も毎年実施する予定です。電子マネーや電子書籍といった実空間でのデジタル利用に加えて、メタバースなどバーチャル空間における行動も調査対象にしています。

本記事では生活総研の筆者(上席研究員・酒井崇匡)が、同じく博報堂DYグループの研究組織であるマーケティング・テクノロジー・センター(以下、MTC)で、バーチャル空間上でアバターを利用したコミュニケーションができるソーシャルVR(仮想現実)に関する調査・研究を行ってきた目黒慎吾氏と三浦慎平氏を迎えて、デジタルテクノロジーが生活者に与える影響について対談しました。

暮らしのデジタル化は不可逆な流れなのか?

生活総研・酒井崇匡(以下、酒井) 本日の対談では、生活総研とMTCという、別の目的と方法論をもって近い領域の調査・研究を行ってきた2つのセクションの調査結果を重ね合わせ、メタバースやソーシャルVRといわれる領域における生活者の現在、そして未来を探っていきます。MTCではこの領域について、どのような調査研究を行っているのでしょうか。

MTC・目黒慎吾氏(以下、目黒) 私たちMTCは博報堂DYホールディングスの研究開発部門で、私と三浦が所属するチームは特に「XR(クロスリアリティー)」「メタバース」などの「イマーシブ(=没入感のある)・テクノロジー」といわれる技術を研究対象にしています。

インターネット・通信技術がさらに大きく変わろうとしている中で、私たちは特にバーチャル空間や、実空間に重ねられたAR(拡張現実)/MR(複合現実)のような、生活者と企業・ブランドの接点となる領域を「インターフェース」と呼んで研究しています。

後ほど紹介する私たちの研究は、ソーシャルVRのヘビーユーザーにインタビューを行い、ソーシャルVR内での交友関係が実空間での行動や交友関係にどういう影響が与えているのかを調査したもので、24年9月に開催された日本バーチャルリアリティ学会の大会でも発表したものです。

メタバースやソーシャルVRのサービスが今後広まっていくと、一般の生活者もその中で多くの時間を過ごすようになるかもしれません。その意味ではヘビーユーザーの方々は「ちょっと未来を生きている生活者」と言うこともできます。

そこで得られた知見と、生活者のデジタル化の現状を俯瞰(ふかん)した生活総研の調査結果を合わせ見ることで、分かってくるものがあると私たちも考えています。

酒井 生活総研の研究活動には、商品購買やサービス利用に限らず「360度、いろいろな角度から人々の生活を捉えよう」という大きな問題意識があり、所内では「全周図」と呼んでいます。

以前は「アナログな世界」だけが生活者の周りを取り巻いていましたが、現代では「デジタルな世界」が加わる生活の分野がずいぶん増えています。例えば「読書」なら従来のように印刷・製本された「紙の書籍を読む」だけでなく、「電子書籍を読む」というデジタル化した行動も広まっています。

24年に始まった「生活DX定点」は、このように生活のさまざまな分野について、その時点での生活行動のデジタル化の度合いを定点として押さえていく目的の調査です。

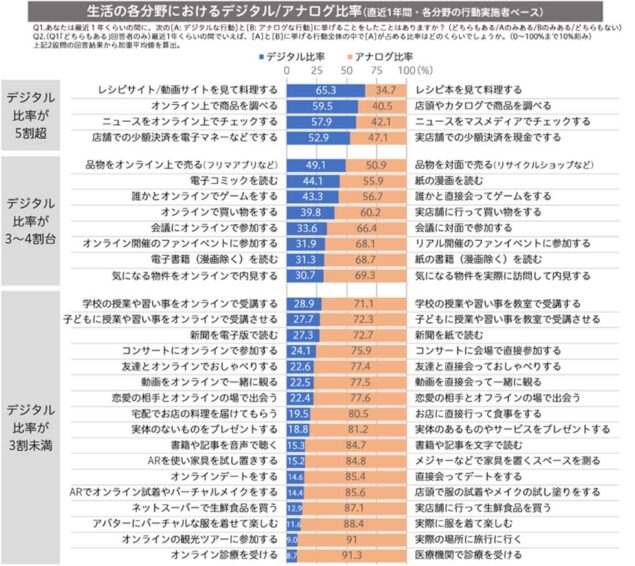

下の図1は、生活の各分野における行動実施ベースのデジタル/アナログ比率をまとめたものです。

このグラフからは、それぞれの行動分野の中で「デジタルな行動が全くない」という状況がもはや考えにくくなっていることが見て取れます。例えば、情報の検索、レシピの確認、ニュースのチェックは既にデジタルが中心になっていますし、店舗での少額決済の場面でも電子マネー決済が現金決済をわずかに上回っています。

項目の中でデジタル比率が下位となったオンライン診療やオンラインの観光ツアーといった項目でも、デジタル比率は10%弱あります。

この結果を見て目黒さんはどのように感じましたか。

目黒 これは後ほど議論する私たちの調査の結論とも関連する話ですが、一般に「バーチャルを利用するとリアルが希薄になる」と、この2つは二項対立的に捉えられることが多いように思います。

しかし、調べてみると実はそうではなく、「リアルとバーチャル」もしくは「フィジカルとデジタル」は相補関係にあることが分かってきました。

例えば、私たちがインタビューしたユーザーの中に、元々は「クラブは怖いところだ」と思っていた人がいたのですが、彼はバーチャル空間でクラブに行き、そこで知り合った人に誘われて、実空間のクラブにも行くようになったと話しています。

つまり、バーチャル空間がバイパスとなって、実空間の行動に還流するような現象が起きたということです。

この観点から生活DX定点のグラフを見ると、インターネットの普及以降デジタルの比率は上がってきているのでしょうが、このまま完全にデジタルに移行するようにも思えません。

生活者は毎日を豊かに暮らせるようにフィジカルとデジタルをうまく使いこなし、それが行動ごとに0%でも100%でもない、ちょうどいい比率に落ち着くのではないでしょうか。

酒井 なるほど。実は目黒さんのその予測は結構正しいのでは、ということを示唆する結果が「生活DX定点」調査でも出ています。

図2は図1で示した各分野のデジタル/アナログ比率の中でも、「品物の売却」と「漫画を読む」という2つの分野に関して年代別に見たものです。

「品物の売却」では若い年代ほどフリマアプリなどのオンライン上での売却が多く、10代では6割を超えています。一方で、「漫画を読む」際の電子コミックを読む比率は10代でも50%程度で、20~30代と同水準以上には高まっていないんです。

言い換えれば、若い年代でも紙の漫画を読む比率が50%前後を維持している。電子コミックには電子コミックの価値があるし、紙の漫画には紙の漫画の価値もあって、1人の生活者がどちらも楽しんでいるわけです。

このことは、生活のデジタル化は世代が若くなるほど際限なく進行するわけではなくて、分野によっては若い年代でもアナログな行動が一定以上の支持を得ることを示唆しています。

生活者の4分の1以上がアバターの利用経験あり

酒井 私たちもいわゆるメタバースが将来的に生活者の生活の場として定着する可能性を考えていますが、何をもってメタバースとするか、定義については現状でもさまざまな議論があります。

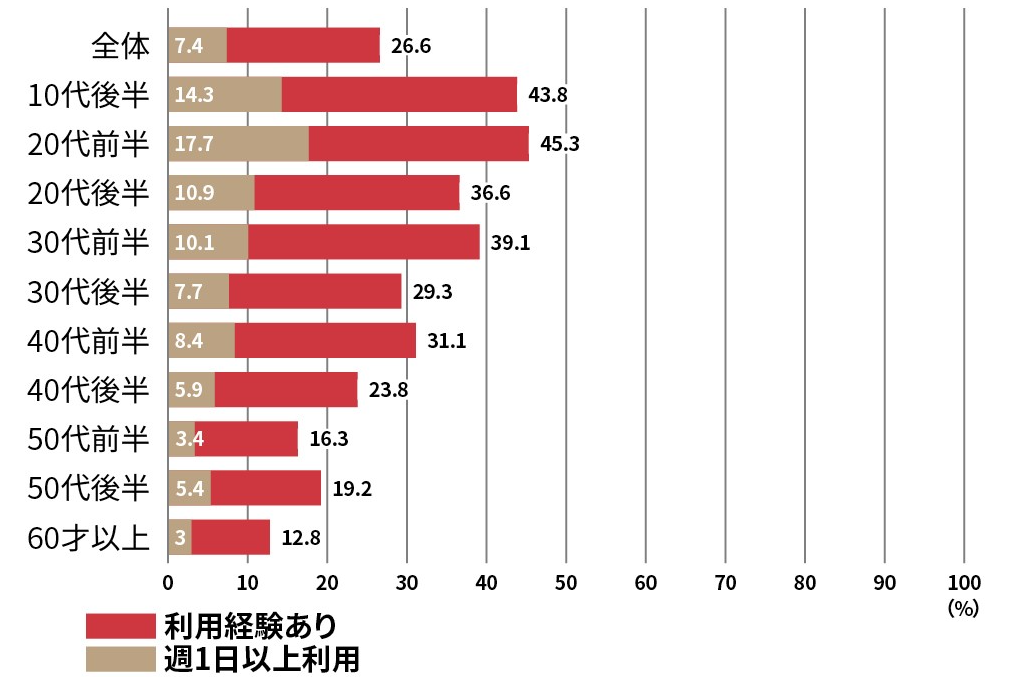

生活者の実態を経年で定点的に調査しようとしたときに、アバターの利用経験率はメタバース的な行動の浸透度合いを測る1つの指標になると考えて生活DX定点でも項目として盛り込みました。

図3に示したアバター利用経験率は全体で約27%でした。さらに年代によって明確な差があり、10代後半および20代前半が高く、年齢が高くなると減っていく傾向があります。

MTC・三浦慎平氏(以下、三浦) 私たちMTCが実施した最新の「メタバース生活者定点調査」でも、ゲームやソーシャルVRでアバターを使ってコミュニケーションをしている人の割合は全体の20%くらいだというデータが出ています。コミュニケーション以外の行動も含めるとより高くなるでしょうから、27%というのは私たちの肌感にも合う数字です。

酒井 「20代前半までが高い」というデータを見ると、学生向けなのかな、という見方をする人も出てくると思いますが、どう捉えられるでしょうか。

三浦 ゲームやコミュニケーションのツールだと考えると、「学生」というよりは「可処分時間がある人」がボリュームとして大きいように思います。

今の40代は若い頃にチャットやSNSを使い始めて、年をとってからもそのまま使い続けていますよね。同じように現在のアバター利用層である若い人たちは、今後20代後半~30代になった後も当たり前にアバターを利用しながら生活していくでしょう。ですから将来的に、アバターを利用している生活者は企業から見て重要になるだろうと考えています。

→続きは「日経クロストレンド」のページからご覧ください。

<日経クロストレンド「30年のデータで解析! 生活者の変化潮流」>

第30回ーー“40代おじさん”の意識はどう変わった? 20年前のおじさんと比較

第31回ーー新旧“40代おじさん”比較第2弾 20年間で仕事愛が激変!?

第32回ーーバブル期の20代と令和の20代、何が違う? 男女の壁が“消滅”

第33回ーー40代おじさん、驚愕の最新調査 劇的なキャラ変&「いい人」化

第34回ーー調査で判明したシン40代おじさんの意識「アナログ」がお好き?

第35回ーー調査で判明 自分で自分を幸せだと思っている人の「2つの共通点」

第36回ーーデータで見る「好きな料理」30年史 ラーメンが“食った”料理は?

第37回ーー30年データで突き止めた新ワード「消齢化」消えゆく年代の壁

第38回ーー「若者をなめていない」 ピース又吉さんに見る新・40代おじさん像

第39回ーーリビングでブームの「ヌック」とは 調査で判明、住空間の新潮流

第40回ーー「全年齢層で共通して歌われる曲」は10年間で5倍に増加

第41回ーー「調理済み食品を使う料理」に賛成9割。内食と中食の中間に勝機

第42回ーー年齢に代わる「2つのモノサシ」を発見 「消齢化」最新研究

第43回ーー“生写真”が浮かび上がらせる日本の食卓 自由化する食生活の実態

第44回ーー広告から見た「消齢化」の現実と疑問気鋭コピーライターの視点

第45回ーー「ひとり好き社会」に向かう日本20~30代は7割、40~50代は?

第46回ーー消費・市場を変える新キーワード「ひとりマグマ」のポテンシャル

第47回ーー「消齢化」の次は「消性化」?食で縮まる男女の違い、20代で顕著

第49回ーー消齢化・多様化時代のブランディングとは 20代起業家の視点

第50回ーー「人前でのキスに抵抗はない」は6% 調査で見えた若者の実像

第51回ーー家の食卓を「写真」で大調査 生活者の「3つの意外な真実」とは

第52回ーーポパイ・JJ世代が時代の節目?日本人の価値観変化をデータで検証

第53回ーー「逆おさがり」って何?ファッション“生写真”調査で見えた3つの変化

第54回ーーZ世代の親との関係性が30年で激変 「メンター・ママ」って何?

第55回ーー「調理定年」は何歳?調査で分かった「大盛り寿命」「焼き肉寿命」

第56回ーーZ世代が求める「ローリスク仲間」強まる同性の友人との関係

過去の連載はこちら