『生活者の平成30年史』出版記念企画 Vol.2

【笠原将弘さんインタビュー】 新しい時代の和食の料理人像を作りたかった ──「食」の平成30年史

インタビュアーの荒井研究員と「賛否両論」店主 笠原将弘さん

『生活者の平成30年史』出版記念企画Vol.2は笠原将弘(かさはらまさひろ)さんへのインタビューです。おいしい日本料理をリーズナブルな値段で食べられる店として人気を集める東京・恵比寿の「賛否両論」。その店主であり、テレビや雑誌など多方面でご活躍中の笠原さんが料理の世界に入ったのは、平成が幕を開けた頃でした。それからおよそ30年。ひとりの料理人として、笠原さん(以下、敬称略)は何を目指してきたのでしょうか。

高校を卒業して飛び込んだ料理人の世界

──笠原さんが料理の世界に入ったのは1991年(平成3年)だそうですね。平成のスタートとほぼ同時に料理人人生も始まったことになります。

笠原:高校を卒業して、新宿の「正月屋兆」で修業を始めたのがその年でした。あのまま「吉兆」で働いていたら、今年で29年目でしたね。

「正月屋兆」で修業していた頃の笠原さん。

──元々はパティシエを目指していらっしゃったんですよね。

笠原:高校時代にパティシエのワールドカップがあるということをテレビで知って、世界を目指したいと思いました。それで、料理人だった親父に「パティシエになりたい」という内容のことを伝えました。もっとも、あの当時は「パティシエ」なんて言葉もありませんでしたから、「ケーキを作ったり、ホテルとかでデザートなんかを作る専門の仕事をやりたいんだよね」とかなんとか、別の言い方で言ったと思います。そしたら親父から、「料理の世界で生きるなら、日本料理もいいんじゃない。それならいい修業先を紹介できるよ」と言われまして。その一言からですね。料理の道に足を踏み入れたのは。

──修業時代はたいへんでしたか。

笠原:今みたいにパワハラ、モラハラなんて言葉もない時代ですからねぇ。そりゃ厳しく指導されましたよ(笑)。でも、いい修業でしたよ。今の若い人は昔に比べれば厳しい指導もないし、休みもあれば、1日の労働時間も短い。平成の間に料理の修業の仕方が変わってしまったんだなぁ、と思いますよ。僕はいい料理人になるための、あの時代の修業を受けられてよかった。あの9年間で鍛えられたから、今がありますから。

──料理のことだけを考えつづけた9年間だったのでしょうか。

笠原:実はそうでもなくて(笑)、当時はジュリアナ東京などのディスコの全盛期だったので、先輩や友達と夜中まで遊んで、また朝から働くという毎日でした。仕事もバリバリ、遊びもバリバリ。若かったから、とにかく元気でした。

──その後、実家の「とり将」を継がれました。きっかけは何だったんですか。

笠原:2000年に父親が亡くなったことです。ひとりっ子でしたから、「僕が継がなきゃ」と思って。借金もしないで小さいとはいえ店を持てたことはよかったんですが、最初は苦労しましたね。お客さんが全然来なくて、継いで一年ぐらいは閑古鳥が鳴いているような状態でした。

そこで、お店の前の黒板に今でいうブログのようなものを書き始めたんです。あの当時は、そんなことをやっている人もいないし、そもそもブログなんて言葉もなかったですけどね。「昨日、こんなことがありました」とか、料理とはまったく関係のない話ばかり書いてましたが、それが意外と「おもしろい!」と受けて、徐々にお客さんが来てくれるようになったんです。

それから、焼鳥屋では出さないようなメニューを工夫して出し始めたのもよかったようです。「とり将」は4年ちょっとやりましたが、最後の1年は若いお客さんも増え、とても繁盛して「予約が取れない店」と言われるようになりました。

新しい時代の日本料理店を作りたい

──恵比寿に「賛否両論」を開店したのは2004年ですね。

笠原:松井秀喜がヤンキースに行ったのが2003年で、2004年にはアテネ五輪がありました。自分と同じくらいの世代の人たちが世界を相手に戦っているのを見て、僕も影響を受けたわけです。「パティシエになってワールドカップに出たいと言っていたのに、地元で焼鳥屋をやってるだけでいいのか?」と思って。

もうひとつ、恵比寿などの一等地で店をやるなど第一線で活躍している同世代の料理人たちと知り合い、刺激を受けたことも影響してます。

また、ちょうどその頃、親父を知るお客さんから、親父が「息子に店を継がせるというよりも、いつかは銀座かどこかでお店をやらせたい」と生前に言っていたと聞かされまして…。親父もそう思ってくれてたんなら、店を閉めても失礼にあたらない。継いだ店を満席の店にでき、親孝行もできたんだから、一区切りついたかな、と思いました。

このようにいくつかの出来事が重なって、「俺も勝負してみよう」と決意し、物件を探したところ、恵比寿にたまたまいい物件が見つかったんです。2004年の9月のことでした。

──開店当初からお店は順調だったのですか。

笠原:おかげさまで初日から満席でしたね。「とり将」の常連さんたちや、タウン情報誌やグルメ情報誌などの雑誌を見て「賛否両論」を知った人たちがたくさん来てくれました。開店の頃は、たぶん100冊以上の雑誌の取材を受けたと思います。

「賛否両論」オープン当初、笠原さんとスタッフの皆さん。

──雑誌の影響力が今よりもはるかに強かった時代ですよね。スマートフォンで飲食店の情報を収集するのが主流になったのは、2008年にiPhoneが発売されてからだと思います。その後、テレビに出演したり、レシピ本を出したりと、一気に有名人になっていったわけですね。

笠原:テレビ出演の依頼はなるべく断らないようにしていました。お店の宣伝になると思ったのはもちろんですが、それだけでなく、和食の料理人のイメージを変えたいという気持ちがあったんです。昔は「和食の料理人は怖い」というイメージがあったでしょ? 僕は新しい時代の和食の料理人像を作りたいと思ってたから、古いイメージを払拭したかったんです。「賛否両論」がオープンしてから一時期、金髪にしてたこともあるぐらいですもん(笑)。

──「賛否両論」という店名も、当時としては斬新だったのではないでしょうか。

笠原:僕はラジオが好きで、「とり将」の頃から仕込み中にいつもラジオを聴いてたんです。テリー伊藤さんの番組に「こういう名前の店はいやだ」みたいなコーナーがあって、僕もひとりでいろいろな店名を考えていたんですが、そのなかのひとつが「賛否両論」だったんです。

生意気な話ですが、僕はよく「99人に嫌われても、ひとり超・熱狂的ファンがいれば、そのほうがかっこいい」ということを「とり将」時代によく言っていて、そんな気持ちを込めたのが「賛否両論」という店名でした。一部のファンだけに熱狂的に支持されているバンドがあるじゃないですか。自分の店を出すならそういう店にしたかった。四字熟語とか店名は過激なんだけど、もっと若い人にも食べに来てもらえる、そんな店にもしたかったんです。

──確かに「賛否両論」はハードルが高い店というわけではないですよね。

笠原:ええ。日本料理店は値段が高いというハードルを下げたいと思っています。日本料理はイタリアンや中華などと比べるとすごく高いでしょう。いい店だと、ランチで1万円、夜のコースなら2万から3万円くらいはします。それだけのお金を払える人は限られますよね。

「とり将」では、焼鳥一本100円で、それほど飲まなければ客単価はせいぜい2000円くらいでした。それでも、僕と同じくらいの世代のサラリーマンのお客さんは、「給料前だから、とり将にも行けない」とか言うわけです。それが一般の人たちの現実なんですよ。

本格的な日本料理店をやろうと思ったらさすがに「とり将」ほどは安くはできないけれど、お客さんが自分のお金で月に1度くらいは彼女や奥さん、自分の親を連れて来られるような

店にはできるはず。日本人ならひとり1回は賛否両論に行ったことがある、そんな誰にとっても身近な店にしたいと思ったんです。言うなれば、和食のユニクロですかね(笑)。だって、ユニクロって、一家に1枚はあるでしょ?それぐらい、和食を身近にしたいんです。

安くてもおいしい日本の食材を発信していきたい

──コースのお料理の順番も「賛否両論」ならではですね。

笠原:最初にビールを飲む方が多いから、揚げ物は最初のほうに食べていただくとか、食後のデザートは食べ放題にして満足していただくといったコースのスタイルは、一般的な懐石の流れとは違います。でも、自分がお客さんだったら、揚げ物はお腹が減っている時のほうがおいしいと思うだろうなぁとか、自分なりに考えたベストな順番だと思ってますよ。

──伝統的な日本料理の何を変えて、何を守っているのか。その基準を教えてください。

笠原:コースの流れはオリジナルでも、日本料理を食べたいと思っているお客さんに「日本料理なんだから、こういうのが食べたかったんだよね」と感じていただける、そのゾーンからは離れたくないと考えています。

若い頃はいろいろ試したこともありましたよ。フォアグラやトリュフ、キャビアを使ったり、スペインの有名店「エル・ブジ」の真似をしてエスプーマ(食材を泡状にする器具)を使ってみたり。でも、結局、「なんか違う」と思って飽きちゃうんですよね。やはり日本料理は、胡麻豆腐とか、海老しんじょうとか、お吸い物とか、炊き立てのご飯とか、そういう昔から続いているものが一番おいしいんですよね。

もちろん、フォアグラやフカヒレを使った日本料理があってもいいと思います。でも、僕はフォアグラが食べたくなったらフレンチに行くし、フカヒレが食べたくなったら中華に行きます。そう考えると、高級食材は日本料理に必要かな?と思ってしまうんです。高級食材に頼らずとも、日本には北から南まで、安くてもおいしい食材はいっぱいあります。そういう食材を僕は発信していきたいと考えています。

──笠原さんの新作料理も人気がありますよね。

笠原:料理人としては新作をつくるのは楽しいことです。「賛否両論」で出す料理だけでなく、雑誌やレシピ本、それからテレビ番組でも、いろんな料理を紹介する機会が多いので、僕は情報をなるべく入れるようにしてます。本もよく読むし、いろんなところに食べに行くし、ほとんど24時間、暇さえあれば、メニューのことを考えています。でも、まったく新しいものをつくるわけではなくて、王道の和食のなかにちょっと新しいアイデアを加えたり、ちょっと変わった食材を使ったりするという感じです。そのバランスが大事だと思っています。

家庭のなかでの和食文化を消したくない

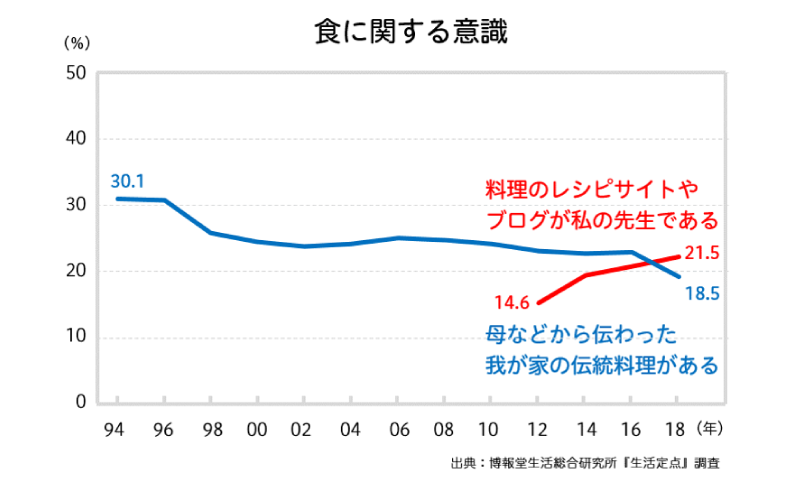

──生活総研の調査データを見ると、最近では、料理を作るときはレシピサイトやブログを参考にする人が増えています。逆に、お母さんから教えてもらう人はどんどん少数派になっているようです。

笠原:家庭料理のよさは、目分量でつくるところにあると僕は思うんです。自分のレシピには、砂糖大さじいくつとか、水何ccとか細かく書いてありますが、同じ料理であっても昔と今でおいしいと思う分量は違っていたりするんです。たまに、「どれが正しいんですか?」なんて聞かれもするけど(笑)。家庭料理は目分量で作ることが多いですよね。だから、毎回味が微妙に変わったりするわけだけれど、だからこそ家庭料理は飽きないんです。今日はいつもよりちょっとしょっぱいとか、ちょっと薄いとか。それがいいと思うんです。

昔はお母さんやおばあちゃんから和食づくりを教えてもらったんだろうけど、今は作らないし、知らない若い女性も多い。家庭のなかでの和食文化を消したくないから、僕はテレビの料理番組やレシピ本や料理教室なんかで和食を伝えていきたいんです。長いこと料理の仕事をしてますが、決して飽きないし、いまだに楽しいと僕は思っていますから。

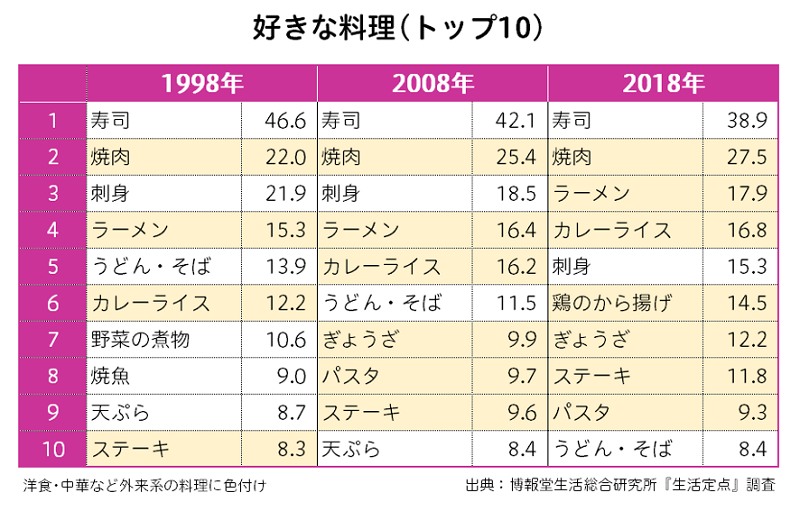

──それから、残念なことに、好きな料理に日本料理を挙げる人が減っていて、洋食とか中華など外来系の料理が好きな人が増えています。

笠原:それはやはり、おいしい日本料理を手軽に食べられる場所がないからではないでしょうか。残念ながら日本料理の店が一番行きにくいですからね。

──だからこそ「賛否両論」には存在価値があると言えそうですね。今年で開店15周年ですが、15年間で大きく変わったことはありますか。

笠原:オープンした頃は女性のお客さんが多かったんですが、最近は男性のお客さんも増えてきて、年齢層も幅広くなっています。最初オープンした頃は若い人向けというイメージを押し出しましたが、今は10代から90代までの男女と、お客さんの層は多岐にわたっていますね。

もっとも、お客さんが和食に求めるものはそれほど変わっていないと思います。店の味の傾向は15年変えていませんし、旬の食材や器を大事にするというスタンスも同じです。ありがたいことに、お客さまにも、ずっとそれを支持していただいていて、うれしいです。

──新元号「令和」が発表されました。これから挑戦したいことを最後にお聞かせください。

笠原:やりたいことをできているので、今と同じようなことをしばらくは続けていきたいですね。ただ、お店の数は増やしていきたいです。今、直営店が東京に2店舗、名古屋に1店舗ありますが、今年か来年ぐらいに、金沢に新しい店を出す予定です。ゆくゆくは、日本の何か所かに「賛否両論」があって、その土地の食材を使ったその土地ならではの日本料理を楽しんでいただける。そんなふうになればいいな、と思います。

笠原将弘(かさはら まさひろ)

料理人/日本料理「賛否両論」店主

1972年東京生まれ。

「正月屋兆」で9年間修業後、武蔵小山にある実家の焼鳥店「とり将」を継ぐ。

2004年、恵比寿に自身の店「賛否両論」を開店。

独創的な感性で作り上げる料理が評判を呼び、たちまち予約の取れない人気店となる。

2013年、名古屋に「賛否両論名古屋」、2014年、広尾に「賛否両論メンズ館」(=現「賛否両論 はなれ」)を開店。

和食給食応援団東日本代表を務めるなど、食育、和食推進活動にも力を注いでいる。

基本的な家庭料理から専門料理まで、和食の魅力を伝える著書も多数。

私生活では、ビールをこよなく愛する3児の父。

現在、フジテレビ「ノンストップ!」毎週火曜日の「笠原将弘のおかず道場」にレギュラー出演中。

東海ラジオ「笠原将弘の賛否両論!」では、ラジオパーソナリティとしての顔も。

→本の概要や目次はこちらからご覧ください。

<出版記念企画 連載一覧>

Vol.0 【著者インタビュー】平成は、平静ではなかった──。

Vol.1 【研究員インタビュー】女性は本当に「働きやすくなった」のか?

Vol.3 【菊池武夫さんインタビュー】 洋服はカルチャーの一部だと思う

Vol.4 【時東ぁみさんインタビュー】いろいろな活動で、たくさんの人を笑顔にしたい